台灣老人憂鬱症盛行率的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦洪敬倫,唐子俊,台灣臨床TMS腦刺激學會寫的 憂鬱是因為你的大腦生病了:照照磁波,活化腦區,解憂抗鬱新方向 和張明志的 死亡癱瘓一切的知識:臨終前的靈性照護都 可以從中找到所需的評價。

另外網站淺談老人與山豬| Blog - 冬勝診所也說明:首先我們來看憂鬱症:老年憂鬱在自殺終身盛行率是雙高峰的其中一個,原因非常複雜。 ... 這是常見老人憂鬱的症狀,這些症狀常引起自殺,在走向高齡化的台灣、也是我們 ...

這兩本書分別來自世茂 和寶瓶文化所出版 。

中山醫學大學 公共衛生學系碩士班 葉志嶸所指導 賴妤甄的 台灣老年人憂鬱之軌跡分析 (2014),提出台灣老人憂鬱症盛行率關鍵因素是什麼,來自於憂鬱、社會支持、身體活動功能、工具性日常生活量表、日常生活量表、軌跡分析。

最後網站老年憂鬱症 - 亞東醫院則補充:在其他華人的老人憂鬱研究顯示,香港盛行率為35.0%(Woo,1994),新加坡則 ... 老年人之憂鬱症與自殺息息相關,老年是自殺年齡層的高峰,大約九成有精神疾病,尤其是晚 ...

憂鬱是因為你的大腦生病了:照照磁波,活化腦區,解憂抗鬱新方向

為了解決台灣老人憂鬱症盛行率 的問題,作者洪敬倫,唐子俊,台灣臨床TMS腦刺激學會 這樣論述:

懷疑自己有憂鬱傾向,或是親友飽受憂鬱所苦? 想接受治療,但對治療不熟悉而退卻。 吃了多年抗憂鬱藥物不見好轉,深受副作用所苦? 憂鬱是因為大腦失控,不是你的抗壓性太低! 指引你尋找最適合自己的診斷與治療,回歸正常生活! 席捲世界的憂鬱症療法革命,正在展開…… 憂鬱症在全世界的盛行率大約是6%~8%左右,每五人中就會有一人罹患憂鬱症,在臺灣約有兩百萬人受憂鬱所苦。 但擁有平衡的大腦,才能有健康的身心。憂鬱不只會影響心靈,更是危害到身體健康。 利用全球最頂尖的經顱磁刺激術(TMS)來減輕憂鬱、緩解焦慮、改善睡眠,重塑身心健康! 除了吃藥還有其他選擇,藥物治不好的

憂鬱症,靠磁波來解! 憂鬱症治療可以不一樣! 集結臺灣八位醫師與心理師,全方位了解當今世代的對大威脅──憂鬱症。 完整解說憂鬱症的前中後期,所有對於憂鬱的不安與疑問,都能在這本書中獲得解答。 ■什麼是TMS? TMS是利用磁場轉換成電流的原理,重複刺激功能低下的腦區。 腦細胞之間是用電流互相溝通,TMS是利用強力的磁場去引發腦細胞的電流傳遞,進而活化大腦,改善憂鬱症狀。 ■誰適合TMS? 藥物副作用嚴重,無法服藥。 換過兩種以上藥物憂鬱症還是無法改善。 藥物有效,但副作用嚴重,想減量,或是逐漸停藥 有懷孕打算 目前正在育兒、哺乳者 老人

家,或是患有慢性病 本書特色 本書統整了臺灣精神科醫師們從業以來的臨床經驗, 讀了這本書,可以尋找到適合自己的治療方式。 與憂鬱和平共處,甚至擺脫憂鬱症,你也做得到! 聯合推薦 社團法人台灣照顧管理協會 理事長 張淑慧 台灣心理治療學會 理事長 黃政昌 台北市臨床心理師公會 理事 黃龍杰 國立陽明交通大學 腦科學研究所所長 楊智傑 (依姓氏筆畫排序) 專文推薦(依姓氏筆畫排序) 中醫藥大學 安南醫院副院長‧身心介面研究中心主任、精神醫學教授‧台灣營養精神醫學研究學會理事長 蘇冠賓 台灣憂鬱症防治協會理事長 張家銘 衛生福利部心理及口腔健

康司司長 諶立中

台灣老年人憂鬱之軌跡分析

為了解決台灣老人憂鬱症盛行率 的問題,作者賴妤甄 這樣論述:

前言:台灣老人憂鬱症盛行率為16%~25%,重鬱症盛行率在0.3%~13%之間,老人憂鬱成因及其對健康影響之探討相形重要。本研究探討不同憂鬱軌跡之人口學、生活習慣、疾病及健康之特性,及不同憂鬱軌跡對後續失能之影響。材料方法:以國民健康署「台灣中年身心社會狀況長期追蹤調查」,1996、1999、2003、2007年四波資料進行軌跡分析及探討。結果:憂鬱軌跡區分為六大型態,「持續維持無憂鬱症狀」、「持續維持低度憂鬱症狀」、「憂鬱症狀浮動於邊際」、「憂鬱症狀維持不佳,持續上升」、「憂鬱症狀控制良好,持續下降」、以及「憂鬱症狀控制不佳,緩慢上升」。相較於「持續維持無憂鬱症狀」者,女性較高風險處於「持

續維持低度憂鬱症狀」、「憂鬱症狀浮動於邊際」、「憂鬱症狀維持不佳,持續上升」、「憂鬱症狀控制良好,持續下降」及「憂鬱症狀控制不佳,緩慢上升」,其Odds Ratio(OR)分別為1.59、3.50、1.93、4.45及4.02;自覺健康狀況顯著與憂鬱軌跡有關,分別為「持續維持低度憂鬱症狀」(OR=1.00)、「持續維持低度憂鬱症狀(OR=2.34)、「憂鬱症狀浮動於邊際」(OR=4.56)、「憂鬱症狀維持不佳,持續上升」(OR=4.49)、「憂鬱症狀控制良好,持續下降」(OR=4.65)、以及「憂鬱症狀控制不佳,緩慢上升」(OR=9.58)。對後續IADL與ADL之影響,「憂鬱症狀維持不佳,持

續上升」、「憂鬱症狀控制不佳,緩慢上升」者,其IADL與ADL顯著較差。結論:憂鬱軌跡型態,呈現六種不同之動態變化過程。女性憂鬱軌跡較男性為差,且自覺健康狀況與較差之憂鬱軌跡顯著相關;憂鬱軌跡對於後續IADL、ADL失能具預測力。

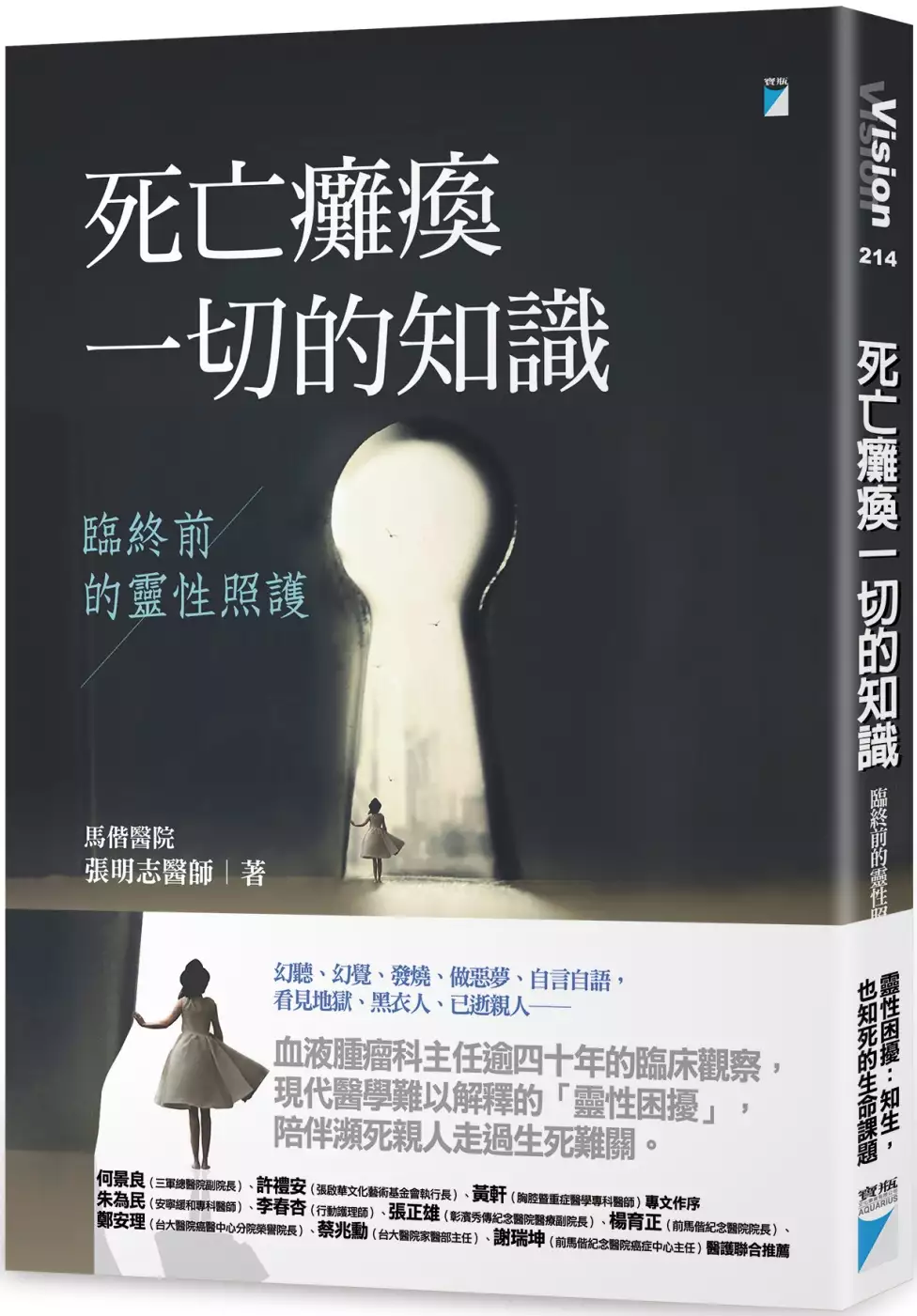

死亡癱瘓一切的知識:臨終前的靈性照護

為了解決台灣老人憂鬱症盛行率 的問題,作者張明志 這樣論述:

幻聽、幻覺、發燒、做惡夢、自言自語, 看見地獄、黑衣人、已逝親人── 血液腫瘤科主任逾四十年的臨床觀察, 現代醫學難以解釋的「靈性困擾」, 陪伴瀕死親人走過生死難關。 ▍死亡是身為人的最後考驗,一場漫漫人生的總清算。 ▍此時需要的是信仰、是靈性對話,與安住彼此身心的陪伴…… 有些人一路走得自在安穩, 有些人愈到生命末期,愈是焦慮惶恐。 現代醫學難解的心靈困境: 醫者、患者與家人如何面對即將迎來終點的生命, 給予顧全「身、心、靈」的照護? 科學有其盡頭,醫學也非萬能。曾任馬偕醫院血液腫瘤科主任十五年的張明志醫師,觀察到許多癌末病人所經歷的症狀,皆屬現代

醫學無法解釋的「靈性困擾」。 諸如無名發燒、吼叫、看見黑衣人、聽見怪聲、夢見自己死亡等,許多容易發生在臨終病人身上的譫妄現象,在先進的影像檢查中,結果往往顯示一切正常;既無法以特定病理解釋,也難透過精神科藥物及治療手段解決,因而時常被誤判、忽視。病患的苦痛和恐懼真實存在,卻因科學的極限與家人的避而不談而被否定。 此問題的根源,要回溯到患者與家屬本身如何看待生死。張明志醫師大量列舉臨床個案為例,以其多年經驗,揉合古今各派別宗教、哲學與生死觀,引據聖經、佛典,也及老莊思想,為讀者提供安定身心、一路好走的解方── 死亡可以癱瘓一個人的德性或修為,但也能將一個人的思想拉回到「神

」的大能上。與「神」共好,便能在信仰中求得撫慰與力量。 ▍血腫科主任的靈性解惑,知生也知死的生命課題 Q:何謂靈性困擾? A:意識或潛意識、自主或不自主、他人可察覺或不能察覺的,精神或肉體上的痛苦。 Q:怎樣的人容易有靈性困擾? A:正在生死交關處,安寧病房或瀕臨死亡的病人較為多見。 Q:如何看待靈性困擾? A:靈性的困擾,與病患個人的人文背景較有關。它不是大腦顳葉、額葉、枕葉的問題,也不是血管、多巴胺,或腦內啡的問題,而是病人面對生死關時所呈現之心理與靈性上的問題。 奇特的靈性困擾,多數是在提醒我們,在漫長的人生馬拉松賽跑裡,已搖響最後一圈的鈴

聲:是檢討成績的時候了。 專文作序 何景良(三軍總醫院副院長、台灣癌症安寧緩和醫學會理事長) 許禮安(高雄市張啓華文化藝術基金會執行長、台灣安寧緩和醫學學會理事) 黃軒(胸腔暨重症醫學専科醫師) 醫護聯合推薦 朱為民(老年醫學、安寧緩和專科醫師) 李春杏(自由工作行動護理師) 張正雄(彰濱秀傳紀念醫院醫療副院長) 楊育正(前馬偕紀念醫院院長) 鄭安理(台大醫院癌醫中心分院榮譽院長) 蔡兆勳(台灣安寧緩和醫學學會理事長、台大醫院家醫部主任) 謝瑞坤(前馬偕紀念醫院癌症中心主任) 專業推薦 張醫師以其多年陪伴末期癌症病患所體悟的靈

性關懷經驗,不分宗教信仰的理論及體驗,撰寫出最接近癌末病患的臨床關懷。藉由個案討論的帶領,讓讀者可體會各種癌末生理現象的靈性表達,合理解釋各種靈異的環節,以宗教關懷的理念去完美闡釋,對專業的醫護人員也可啟發其靈性領域的教育。 其實,這些都是課堂上學習不到的體驗,是照顧癌症病患的過程中才能有的親身體會及經歷。──何景良(三軍總醫院副院長) 我們不能總是看著外國人的死法,來幻想自己將來必然的死亡情境。張明志醫師的這本書,正是極少數台灣本土化「臨死覺知」與「靈性陪伴」的紀錄,值得安寧療護工作人員、安寧志工,以及未來必然會成為家屬與末期病人的我們閱讀參考。──許禮安(安寧緩和醫療專科醫師)

作者簡介 張明志 畢業於台北醫學大學醫學系。現任馬偕醫學院臨床教授、癌症安寧緩和學會監事、衛生福利部健保署共同擬定專家委員。 曾任馬偕醫院血液腫瘤科主任十五年,台灣癌症醫學會理事、監事,血液病學會常務理事。 專長:肺癌、乳癌、胃腸道癌症、泌尿道癌症及其他各類惡性腫瘤、轉移癌症、血液病、貧血、白血病、淋巴瘤。 著有《隨時放得下的功課──心靈病房的18堂終極學分》、《越過邊境》、《破繭》、《心靈病房的十八堂課》、《安寧的藝術》、《與血癌搏鬥》、《人生高爾夫》。 【推薦文】讓生死兩相安,醫病有共鳴 ◎何景良 【推薦文】臨終文化無法傳承──談靈

性陪伴 ◎許禮安 【推薦文】靠近死亡,我能做什麼呢? ◎黃軒 【再版自序】知生、也知死的人生哲學 【原版自序】癌症病人的靈性困擾 【寫在前面】靈性困擾之初探 第一章 我還有多少日子 第二章 靈性困擾:面對死亡 第三章 為什麼是我?以宗教協助 第四章 看見黑衣人:譫妄 第五章 時空轉換與潛意識 第六章 聽見怪聲 第七章 預見自己死亡 第八章 容貌改變 第九章 靈性困擾的解決之道 第十章 人間的煎熬 第十一章 語重心長:現代人如何離苦得樂 第十二章 從《楞伽經》談解脫 【後記】我的信仰 結語 推薦文 讓生死兩相安,醫病有共鳴 何景良 「臨終前的靈性照顧」喚起了腫瘤科醫師在醫治癌症

病患的艱辛過程中,最欠缺的心理治療。 此次應我們的心靈導師張明志醫師的邀請寫序文,張醫師以其多年陪伴末期癌症病患所體悟的靈性關懷經驗,不分宗教信仰的理論及體驗,撰寫出最接近癌末病患的臨床關懷。藉由個案討論的帶領,讓讀者可體會各種癌末生理現象的靈性表達,合理解釋各種靈異的環節,以宗教關懷的理念去完美闡釋,對專業的醫護人員也可啟發其靈性領域的教育。 其實,這些都是課堂上學習不到的體驗,是照顧癌症病患的過程中才能有的親身體會及經歷。 新冠肺炎疫情再起之際,在恐慌的情緒中,我們都感受到感染死亡的威脅,我們都祈求平安度過這個世紀的大感染,但也看到了見不到家人的痛苦。我們要有四道人

生的體悟,不要留下永久的遺憾。雖然新冠肺炎台灣的死亡率偏高,這也許是靈性慈悲關懷的愛心,讓醫護人員及家屬放手,才是眾愛的表現。 期待這本書可以啟發醫護人員,提升對末期病患的靈性關懷,讓醫病關係產生靈性的共鳴。不但讓生死兩相安,也讓醫護人員的辛勞畫下完美的句點。 臨終文化無法傳承──談靈性陪伴 許禮安 我當醫師屆滿三十年,從事安寧療護工作初期就讀過張明志醫師的著作,很榮幸毛遂自薦而能為前輩醫師撰寫推薦序。我過去在安寧病房和「安寧居家療護」服務,遇到不少如同書中描述的「靈異事件」,可以補充個人臨床經驗與思索生死的淺見。 安寧療護強調「尊重末期病人的自主權與個別差異」,講

求「全人照顧」,身、心、靈的完整照顧,包括:「身體、心理、社會、靈性、倫理」的全人模式。當醫療對於「治病、救命」已經無能為力,便會加強在疼痛控制與症狀控制,在身體照顧之外,還有心理、社會、靈性的困擾,也要想盡辦法去化解,讓末期病人還活著就得到安樂。可以「安樂活」,就不需要「安樂死」。安寧療護是「安樂活」而後「自然死」,要先追求「善生」和「善別」,才能順理成章得到「善終」。 ● 我一直認為,文明與文化無法傳承的,正是臨終與死亡。「臨終經驗」的狀態是愈接近臨終,愈無法傳承,這是人類的文明無法留下的紀錄。因為人類文明與文化的傳承,必須依靠語言或文字為媒介,經由口述或是手寫,而有世代的

「說書人」或留下歷史文本。末期病人還有語言、文字、眼神、肢體動作、點頭搖頭、眨眼閉眼等溝通方式時,或許還能知道他的處境,但如果末期病人昏迷三個月之後死亡,病人的身心靈在這三個月發生了什麼變化,我們完全無從得知。 我們連進入昏迷或植物人狀態之後的「臨終階段」都無法考察,只能從比較切近的「臨死覺知」談起。可惜專業人員有我說的「專業智障」,通常不願意承認、討論與記錄臨死覺知,只能從我臨床上安寧療護經驗的少數紀錄來拋磚引玉。我都說,恐怖電影裡面最恐怖的東西,不是那些看得見的怪物,而是一直不出現、看不見、不知道是什麼的東西才最恐怖。死亡也是如此。當我們都聽而不聞、視而不見、避而不談,死亡就成為集

體潛意識裡最深沉、最可怕的陰影,纏著我們不放,到死為止。 有些在醫院一般病房不能說出口的事情,在安寧病房卻列入交班事項。有病人對護理師說:「窗外有個穿白衣服的長髮女生走過去。」可是安寧病房在三樓,窗戶外面沒有陽台,我確定那個女生應該是飄過去的,俗稱「阿飄」。有位媳婦照顧婆婆,有天早上跑來跟我說:「許醫師,我婆婆今天怪怪的,她一直朝左邊跟我公公講話,都不跟我講話,可是她平常都朝右邊跟我講話的呀!」我問這位驚慌的媳婦:「你公公還在嗎?」她回答:「死很久了!」臨終病人可能已經看不到活人這邊,反而看到另一個世界去了。 這類事情在安寧病房之所以被列入交班事項,用來判斷病人是否瀕臨死亡,是

因為有時候「臨死覺知」比「瀕死症狀」和「生命徵象」都來得更準確,而且可靠。我告訴大家一個合理的推論:說不定臨終的身體狀態,會讓病人打開「天眼」或「第三隻眼」而看到另一個世界。現在我們都還是健康的肉眼,只能看到現在這個世界,因此我不能跟臨終者辯論,除非我天生有「陰陽眼」。我們把這種態度叫做「存而不論」:另一個世界可能存在,但我沒有任何能力與證據足以證實或否定這種存在,因此我不夠資格跟你辯論說有或沒有。 ● 當末期病人躁動不安而拉緊床單,看到一些幻影或說出奇怪的話,這可能是「瀕死症狀」,但也可能是「臨死覺知」。以我在心蓮病房的照顧經驗,我把它分為三類:第一種是最高段的,能「自知時至

」,病人會主動告訴家屬或醫護人員,自己還有幾天或某月某日將會死亡,而且真的鐵口直斷。我經常提醒自己,修行功力不能只看表面,要知道有些人深藏不露、莫測高深。 第二種病人則「若有所見」,看見更高的主宰,或已經往生的親友來看他或說要帶他走,沒有多久就死了。看到阿彌陀佛、觀世音菩薩、耶穌基督、聖母瑪利亞等要來帶病人走的,不勝枚舉。 有次,我假日在安寧病房值班,一位病人的女兒說:「許醫師,我爸爸說他看見老朋友要來帶他走。」我問:「那個老朋友還在不在?」她說:「不知道,很久沒聯絡了。」他們去打聽後才知道,原來那個老朋友已經死了。這是對家屬做「瀕死衛教」的最佳時機,知道親人死後在另一個世界有

朋友陪伴,至少有些心理安慰。 第三種病人是「若有自覺」。生命最後幾天吵著說「我要回家」,回到家有時病情會稍微好轉,就是一般人常說的「迴光返照」,時候一到就永別。特別是老人家,習俗上要留一口氣回家,可能身體到臨終階段會發出某種訊息,讓病人覺得該回家了。 以上都是「臨死覺知」的現象。 這並非怪力亂神或危言聳聽,美國也有「臨死覺知」的例證。我十年前寫過〈最恐怖的是看不見、聽不到、又不能談論的死亡〉一文,為《最後的擁抱──來自資深安寧護士、撫慰病患和家屬的溫暖叮嚀》(野人文化出版)推薦,作者是美國的安寧護理師瑪姬.克拉蘭、派翠西亞.克莉,早年是正中書局出版的《最後的禮物》。

我期待有更多本土「臨死覺知」與「靈性陪伴」的著作,畢竟台灣的病人臨終時,不會看到美國人看到的「東西」,當然也不會死得像美國人一樣。我們不能總是看著外國人的死法,來幻想自己將來必然的死亡情境。張明志醫師這本《死亡癱瘓一切的知識──臨終前的靈性照護》,正是極少數台灣本土化「臨死覺知」與「靈性陪伴」的紀錄,值得安寧療護工作人員、安寧志工,以及未來必然會成為家屬與末期病人的我們閱讀參考。 靠近死亡,我能做什麼呢? 黃軒 一個人一生中的最後幾天,可以稱為末期時期或瀕死階段。 每個人的死亡經歷不盡相同,可能很難知道一個人會在何時到達生命的最後幾天,但仍有一些常見的跡象,可以幫助您

跟瀕死者,好好地說話。這時可以進行最後的溝通,或者,宗教儀式、靈性懇談,也是圍繞在即將死亡的人身邊的方式。 一個人即使患有絕症已有一段時間,到達生命的最後幾天,也會恐懼和焦慮。即使有了信仰,對於死亡也未必就有勇氣,我在臨床上看過太多太多人,有僧侶、有宗教師的滿滿祝福,依然有著滿滿的疑慮。因此,和病人及對他們重要的人,一起談論所發生的任何事情也很重要。 ● 我在臨床工作中,看到很多家屬在病患生命最後時刻,都會失去和病人說話的勇氣,真的太可惜了。在死亡到來之前,大家都當有勇氣在生命即將消失殆盡的路上,進行心靈的對話。但現實情況常常不是如此。 「小孩子不懂,等下見到阿

嬤,不要亂說話……」我曾聽到一位單親母親這樣交待她的孩子,當時她的孩子大學二年級。五年後,我遇到一個燒炭自殺的年輕銷售員,一氧化碳中毒,在我的加護病房接受治療。後來才知道,原來他就是之前那位大二學生。 當年媽媽禁止他向阿嬤「亂說話」,他只能默默地,眼睜睜看著一手撫養他長大的阿嬤往生。從此以後,他耿耿於懷、鬱鬱不樂,覺得自己已經長大,卻無能為力,無法在阿嬤生命的最後說愛她。於是,他憂鬱症加重,選擇了自殺。他想要去找阿嬤,跟她說抱歉。 我們平常都愛說話,但在一個人生命的最後,身為家人卻都不知道怎麼說了。甚至還期待,最好可以不要面對末期病人,說什麼道別、道謝、道歉、道愛的話。但同時,

卻又期待末期患者能對家人道別、道謝、道歉、道愛。我稱之為「家屬在生命最後的自私」。 其實,在病人生命的最後階段,家人也當向這位至愛的家人道別、道謝、道歉、道愛才對。刻意阻撓其他家人道別、道謝、道歉、道愛,可視為相當不仁道。這位年輕人選擇了激烈的手段,只因失去至愛的阿嬤時,自己連最後一句話也不能說。 ● 幾乎在瀕死邊緣的人,常常問我一個問題:「我還能活多久?」 其實,醫師並不能預測末期病人會在什麼時候往生。也許我們會說幾週、幾天或幾小時,例如當某人的病情每週不斷惡化,我們預測可能還剩幾個星期,而當病情一天比一天惡化,那麼病人的生命可能還剩幾天。但是每個人都不一樣。

有個末期病人,我們預估他的生命只剩下三個月,結果他半年後還活著。 面對死亡,我們幾乎很難做出任何具體的預測,說一個人將可以再活多久。有時預測失靈,可能還會給病人帶來極大的痛苦。我那位活超過六個月的病人,當末期疾病被拉長超過六個月,他和家屬沒有一個人能諒解,他們認為我在延長病人的痛苦。 所以,我後來發現,對於死亡將近的人,我們不一定需要回答「你還能活多久」。因為身體是他們自己的,他們最知道自己日漸消失的體力還剩餘多少。這時,更重要的是協助病人和家屬去探索他們內心的擔憂,甚至死前的願望,藉此鼓勵末期病人跟重要的人共度最後的美好時光。往往有些病人和家屬會在這時悲喜情緒反反覆覆,而有些

人,還會一直想著去哪裡玩呢。 所以,我鼓勵大家為臨終者做最好的安排。這麼做,在病人往生後,家屬仍會有滿滿的祝福和安慰,因為在病人的生命最後一哩路,大家都有真情流露地陪伴病人。 ● 醫生是人類,不是神類。醫學不是全部的科學,而科學,也只是浩浩學海中的一門小小哲學。我很感動張明志醫師在專業的行醫道路上,也謙恭修行於佛學,而我身為佛子一名,也願為佛祖慈悲喜捨,守護病人生命的最後一哩路。願眾生離苦得樂。 再版自序 知生、也知死的人生哲學 科學總是有

盡頭的,可知論常會遇到無法解釋的情境。從醫者的角色成為病患最貼近的送行者,最為困擾的事情之一,包括所謂的「靈性干擾」。所以,即便本書已絕版多年,仍有值得再探討的議題。例如:如何鼓勵臨終者及家屬正面看待?如何利用醫學(科學)、心理學、哲學、宗教得到啟發,轉化煩惱為菩提?又,其他教友、蓮友如何從別人的往生過程與經驗中,自覺、覺他,進而覺行圓滿?或可說是中陰身的經驗分享。 本書自二○○八年出版(原名為《癌症病房沒告訴你的事》)後,多數讀者關切的議題是「靈性困擾」──什麼樣的人比較會發生?它的意義為何?可有解決的方法? 眾所知道,印度的德雷莎修女於西元一九九七年過世,她於一九七九年獲得

諾貝爾獎和平獎,全部捐給修女會,但是生前她承認她的靈魂中有很多衝突。她對上帝深切渴望,卻不為上帝接受以致成了痛苦。(維基百科) 她認為她是黑暗的聖人,過世前數個月醫師報告有睡不著及譫妄的困擾,醫學上無法解釋,最後接受天主教神父很罕用的驅魔儀式而得到平靜。修女在最後的日子裡常常胸口疼痛、呼吸困難,死於心臟驟停。《楞嚴經》卷八言:「一切世間生死相續,生從順習,死從變流,臨命終時,未捨煖觸……死逆生順,二習相交。」一生善惡行徑,頓時乍現。 「自我覺知來生的審判與去處」,這是所謂靈性干擾,臨終之人特別於常人之處,心靈上的壓抑與昇華就是兩習(習性)相交。也可以視為臨終之人也有自卑與超越的

情結。譫妄也是臨終者死前之最後呼喊,希望藉此得到救贖。 這本增修版,增加了〈靈性困擾之初探〉以及〈從《楞伽經》談解脫〉,完成知生、也知死的人生哲學。希望可以補強另一本著作《隨時放得下的功課》有所不足之處,同時,拋出此議題與從事臨終關懷者分享經驗。也很感謝聯合報系寶瓶文化總編輯朱亞君女士促成此書之增修再出版。 病人需要的,是安定的力量 胸痛、呼吸困難、幻覺、幻聽、發燒、做惡夢,看到過世的親人、長輩、朋友……這些並非單純的身心症,也不是自己疑神疑鬼的心理,而是真正「精神上的困擾」。 這些奇怪的症狀應該在很多臨終病人的身上都出現過,只因為病人沒有提出主訴而往往被忽略,臨床工作者也很難做盛行

率的調查。重要的是,這些困擾代表什麼意義?是否需積極處理?或許,用傾聽及同理心就可以了。 其實病人或許很需要被了解,但因缺乏有效的溝通或處理方法,最後病患隱藏其情緒,代之而來的是極深度的憂鬱,甚至閉目不說話或不進食。當然不久之後,一般是兩星期左右,病患逐漸衰弱,比平常預計的存活期再更短一點的時間內往生,也就是有些病人到此是完全沒有求生意志的。 相反地,有另一部分病人會恐慌地希望醫師常常去看他們,甚至幾乎快昏迷的病人也會醒來。他們雖不理會家屬,但對主治醫師的到來卻顯得很期待與安心。有些是對醫師表示信賴與寄託,因為他們不一定想會見親人,卻很關心醫師有沒有去看他們。 他們並非想繼續接受新的治療,而是

對醫師的信賴,讓他們覺得人生的最後一程不至於太孤獨,因為可以從醫師那兒得到一股穩定的力量,成為在茫茫大海中的一盞燈,知道最後的方向。 很有趣的是,不論奇怪的症狀為何,病人將他們最後一段生命交給醫師後,對醫師的信賴將成為一股安定的力量,不再那麼恐慌。若能轉換這股堅定的力量,讓病患能夠「一路好走」,那是醫師能為病患所做最好的服務。病人往往會比家屬更可以感受到這一分真誠與溫暖。 但諷刺的是,家屬往往看不到這點(當然,達觀的家屬還是可以感受到)。若抱持「能活著最好,死亡是失敗」的態度來看臨終這件事,醫師想幫助病患開導最後一程,將被視為不夠專業、能力不足,他們不捨得親人的離去,所以將整件事看成不幸的事,

更談不上功德圓滿,甚至有醫病溝通不良的事情發生。但到底誰來評斷病人已病入膏肓、順利走完人生全程是正確的、無怨無悔的,或是,只是失敗的託詞,或是無言的結局?

想知道台灣老人憂鬱症盛行率更多一定要看下面主題

台灣老人憂鬱症盛行率的網路口碑排行榜

-

#1.臺灣老人憂鬱狀態變化及其影響因子

臺灣老人憂鬱的盛行率約. 15.3%,其中守寡、低教育程度及有疾病者更是憂鬱的高危險族群。 憂鬱是晚年最常見的心理疾病,它不只引起痛苦及患病,亦導致. 於 www.psc.ntu.edu.tw -

#2.老人憂鬱常喊痛老男人卻會ㄍ一ㄥ- 健康醫療網

台灣 老年精神醫學會黃宗正常務理事指出,臺灣人口老化嚴重,65歲以上人口已超過11%,達260萬人,以老年憂鬱症盛行率約12%來估計,國內至少有31萬名長者, ... 於 www.healthnews.com.tw -

#3.淺談老人與山豬| Blog - 冬勝診所

首先我們來看憂鬱症:老年憂鬱在自殺終身盛行率是雙高峰的其中一個,原因非常複雜。 ... 這是常見老人憂鬱的症狀,這些症狀常引起自殺,在走向高齡化的台灣、也是我們 ... 於 www.dongshengclinic.com -

#4.老年憂鬱症 - 亞東醫院

在其他華人的老人憂鬱研究顯示,香港盛行率為35.0%(Woo,1994),新加坡則 ... 老年人之憂鬱症與自殺息息相關,老年是自殺年齡層的高峰,大約九成有精神疾病,尤其是晚 ... 於 www.femh.org.tw -

#5.老年憂鬱不是老化:別讓藍色風暴遮蔽年邁旅程 - momo購物網

而隨醫療進步,老年人口越來越多的台灣,老年憂鬱症的盛行率又是如何呢? 高雄醫學大學在2000年曾由精神科醫師挨家挨戶對南台灣老人做精神科診斷 ... 於 www.momoshop.com.tw -

#6.老年憂鬱症 - 平安身心精神科診所

目前六十五歲以上的人約占全人口的12.0%,大約281萬人。 年老問題逐漸受到重視,老年人的心理問題與精神疾病也日顯重要。 用保守之老年憂鬱症盛行率12%來估計, 國內至少有 ... 於 www.shalompsy.com.tw -

#7.中高齡憂鬱症患者未就醫台灣逾七成| 大紀元

吳其炘表示,過去研究顯示,台灣憂鬱症盛行率為0.8%至21.2%,但研究團隊針對7,675名50歲以上民眾,進行台灣中老年身心社會生活狀況長期追蹤調查,再 ... 於 www.epochtimes.com -

#8.衰弱症老人失能前兆/ 廖昱昕醫師| 專家開講 - 永和耕莘醫院

衰弱常導致行動力障礙、平衡問題、活動力下降、跌倒受傷、憂鬱症狀、 ... 至於台灣,65歲以上老人衰弱的盛行率約5%~11%,且隨年齡增加,盛行率也逐步 ... 於 www.cthyh.org.tw -

#9.老年人的憂鬱症

Taiwan Geriatrics & Gerontology ... 助照顧老人健康的醫師進一步瞭解老人. 憂鬱症。 世界衛生組織(WHO)將憂鬱症與 ... 憂鬱症的盛行率,實際上是跟一般成年. 於 www.tagg.org.tw -

#10.銀髮族快樂生活的殺手---- 老人憂鬱症

隨著老年人口的增加與社會的變遷,老人憂鬱症不僅需要醫療人員的參與, ... 不等) ,近年來台灣社區老人的憂鬱症盛行率則約為10% 至25%( 依地區與族群 ... 於 drsmile.pixnet.net -

#11.2. 背景及文獻回顧

冊第三版為診斷標準,計算台灣地區的精神疾病盛行率,其中憂鬱症的終生盛行 ... 發現社區老人的盛行率為29.5% (林怡君等,2004);而另一個關於精神科門診歷. 於 ah.nccu.edu.tw -

#12.老年憂鬱症之最新神經生物學研究進展及治療策略 - 臺灣醫學會

老年憂鬱症之盛行率在美國社區之盛行率是2-8%,而在一個台灣南部所做的研究結果顯示老人最近一個月之憂鬱性精神官能症盛行率是15.3%,重度憂鬱症為5.9%,此憂鬱症盛行 ... 於 www.fma.org.tw -

#13.【老人憂鬱症比例】老年憂鬱症盛行率高達7~21%... +1

老年憂... 老年憂鬱症盛行率高達7~21% 自殺死亡率逐年增加奇美醫學中心精神科主治醫師高霈馨. 隨著台灣人口老年化,老年心智. 疾患值得也需要被注意。老年憂鬱症. 於 tag.todohealth.com -

#14.憂鬱老人自殺率高!了解銀髮族輕生原因 - Hello醫師

讓我們歸納由衛福部整理的五大因素,一窺老人自殺的理由。 1. 精神疾病. 數據顯示,大部分的老年人踏上絕路且患有憂鬱症的比例高達44~87% ... 於 helloyishi.com.tw -

#15.失智症和憂鬱症的黃昏二重

台灣 多起社區流行病學調查發現台灣失智症盛行率於65歲以上的人口是1.7%到4.4%不等。 ... 國內一項針對社區老人的研究發現,一個月重度憂鬱症的盛行率與神經官能性憂鬱 ... 於 www.scmh.org.tw -

#16.老人憂鬱症 - 台灣家庭醫學醫學會

醫師評估高度懷疑為憂鬱症疾病,建議轉 ... 灣有憂鬱症狀的老年人盛行率約在12.9%. 到21.7%之間。其中重鬱症達6.2%,低 ... 的醫療人員對於預防及治療老人憂鬱性疾. 於 www.tafm.org.tw -

#17.老人憂鬱症16.3%!逾7成不就醫! - 有話好說

來賓國衛院高齡中心副研究員吳其炘台灣憂鬱症防治協會常務理事李龍騰台灣護理之 ... 為何憂鬱症盛行率這麼高; 老人憂鬱症日常表現(便祕焦慮、失眠、暴躁、暴力、自傷) ... 於 talk.news.pts.org.tw -

#18.老年精神醫學簡介-新北市衛生局

台灣 的老年人口所佔的比例已步入高齡化社會;因此銀髮族的身心健康及對社會所帶來的 ... 二、 老年憂鬱症老年憂鬱症的高盛行率與嚴重度常被輕忽,甚至於導致成更嚴重的 ... 於 www.health.ntpc.gov.tw -

#19.常見的老年憂鬱與自殺防治

台灣 老年精神醫學會理事 ... 世界衛生組織也公布在民國一百零九年之前,憂鬱症所造成的生活 ... 老人一個月的精神疾病盛行率為37.7%,. 於 www.yilandoctor.org.tw -

#20.老人憂鬱症盛行率2020在PTT/Dcard完整相關資訊 - 小文青生活

hl =zh- TW › TW . ... 台南縣北門鄉老人的認知障礙和憂鬱症狀,並探討基本人口統計資料與認知.失智人口知多少- 台灣失智症協會也就是說65歲以上的老人約每12人即有1位失 ... 於 culturekr.com -

#21.憂鬱症提高衰弱症發生風險!國衛院:應關注老年憂鬱症預防與 ...

根據內政部統計,2018 年1 月底,已有14 % 的台灣人口數超過65 歲,正式邁入 ... 在台灣,中老年人之重度與輕度憂鬱症的盛行率分別為1.5% 和3.7%。 於 heho.com.tw -

#22.老人憂鬱情形:流行病學與防治策略初探

由 林藍萍 著作 · 2007 · 被引用 6 次 — 老人 ; 憂鬱症 ; 健康政策 ; 渥太華健康促進憲章 ; The elderly ... 結果顯示,在美國約有15%老年人口受憂鬱症狀所影響;而台灣有憂鬱症狀的老人盛行率,根據林口 ... 於 www.airitilibrary.com -

#23.老人健康照護:常見神經精神科疾病_朱柏全(2013)

台灣 中老年人(≧65歲)失智症之盛行率 ... 台灣地區醫學中心與社區調查之失智症類型分類 ... 憂鬱症狀. 00:33 21.2. 老人憂鬱症. 00:44 21.3. 老人憂鬱症的症狀特徵. 於 www.tsos.org.tw -

#24.社區高齡者憂鬱傾向及認知功能狀況之探討 - CNU IR

而我國. 行政院衛生署委託台灣失智症協會所進行的的調. 查結果,台灣的失智症人口達十四萬人,六十五歲. 老年人的失智症盛行率大約是5%,根據歷年資料. 推估老人每增加五歲 ... 於 ir.cnu.edu.tw -

#25.老年精神醫學簡介 - 長庚醫院

台灣 的老年人口所佔的比例已步入高齡化社會;因此銀髮族的身心健康及對社會所帶來 ... 老年憂鬱症的高盛行率與嚴重度尚處於過度低估的階段,因此常被輕忽,甚至於導致 ... 於 www1.cgmh.org.tw -

#26.社會局關心長者心理健康-認識憂鬱症

憂鬱症 被WHO列為21世紀引起人們失能及早逝的第二位疾病,僅次於心血管疾患。台灣65歲以上人口約262萬人,用最保守的老年憂鬱症盛行率約12%來估計,國內至少有31萬老年 ... 於 sab.tainan.gov.tw -

#27.2009/1/6 老人與憂鬱 - 凱旋心情報

根據2005年統計資料,台灣地區65歲以上人口佔總人口數己達到9.7%,民國110年更將達到14%。 ... 據林口長庚醫院及高雄醫學大學的研究發現,老人憂鬱症的盛行率約12.9% ... 於 www.ksph.gov.tw -

#28.老人憂鬱別輕忽!自殺率比一般人高2倍 - andk

老人自殺率是一般人的二倍,自殺原因多與慢性疾病或經濟壓力有關, ... 據統計,台灣老人憂鬱症盛行率為12%到13%,等於每10名長輩就有1人罹患憂鬱症。 於 andk.pixnet.net -

#29.老人憂鬱症- 新莊仁濟醫院 - 台北仁濟院

隨著醫療和整體環境的進步,過去60年來台灣地區民眾的平均零歲餘命,從 ... 因為上述種種不利因素,老人憂鬱症是社區中盛行率高的精神疾病之一。 於 www.tjci.org.tw -

#30.關心家中的長輩認識「老人憂鬱症」 - 新唐人亞太電視台

隨著 台灣 人口老年化,老年 憂鬱症盛行率 高達7至21%,自殺死亡也有逐年增加趨勢,住院、罹患中風或癌症等患病的年長者,更可能高達四成有 憂鬱症 , ... 於 www.ntdtv.com.tw -

#31.中高齡憂鬱症盛行率16.3% 國衛院研究發現7成未就醫

〔記者林惠琴/台北報導〕國家衛生研究院高齡醫學暨健康福祉研究中心今發表研究發現,國內50歲以上憂鬱症盛行率達到16.3%,但高達7成未就醫,而在27% ... 於 health.ltn.com.tw -

#32.烱鳴聯合診所 - 美麗心成人兒童精神科診所

隨著老年人口的增加與社會的變遷,老人憂鬱症不僅需要醫療人員的參與,更需要廣大 ... 不等) ,近年來台灣社區老人的憂鬱症盛行率則約為10% 至25%( 依地區與族群而有所 ... 於 www.spirits.url.tw -

#33.(記者會)老人憂鬱症盛行率為各年齡之冠,就診率不到1/10!

台灣 老年精神醫學會黃宗正常務理事指出,一般人常見的憂鬱症狀大多為情緒低落、沮喪、動作緩慢甚至有自殺的念頭,臺灣人口老化嚴重,65歲以上人口已超過11%,達260萬人,用 ... 於 www.etmh.org -

#34.南部老人好憂鬱調查:盛行率逾2成 - 華人健康網

... 老年憂鬱症更是造成長輩生活功能受損的大元兇。老人憂鬱症終身盛行率約落在10~20%左右,在台灣本土研究中,發現南部的老年憂鬱症盛行率更高達21.7%, 於 www.top1health.com -

#35.老人憂鬱症作者:臺大醫院護理部李嘉玲護理長保健園地2015 ...

有研究發現臺灣老人憂鬱症盛行率輕症占15.5%,重症有6.2%,研究分析中提到臺灣老人憂鬱症的影響因素中,女性、低教育程度、無配偶、經濟狀況困難、無工作、自覺身體 ... 於 epaper.ntuh.gov.tw -

#36.中老年憂鬱症「衰弱風險」增3倍! 台灣卻有高達7成患者未就醫

憂鬱症 會增加高齡長者罹患衰弱症風險,並增加死亡率、影響其他內外科疾病預後, ... 台灣憂鬱症盛行率隨著年齡遞增,根據世界衛生組織統計,憂鬱症將 ... 於 www.ettoday.net -

#37.認識老年憂鬱症

醫學的進步促使老年人口逐漸成長,台灣人口結構已經 ... 老人的心理層面,提高老年憂鬱症之發生率。 ... 之精神疾患盛行率的第二高;面對高齡社會的到來,老年憂. 於 www2.fpg.com.tw -

#38.編輯室札記 - 蓮花基金會

世界各國研究發現,老年精神疾病中,憂鬱症的盛行率約占百分之十六至二十六;在台灣,六十五歲以上的老年人口已超過總人口的百分之十四,預估二○六一年將突破百分之四 ... 於 www.lotus.org.tw -

#39.《老年憂鬱不是老化:別讓藍色風暴遮蔽年邁旅程》 - 台灣醒報 ...

英國老年憂鬱症的研究則指出盛行率約1/10,至於臺灣本土研究約為21%,重症約5%,但醫師依臨床觀察表示,老年憂鬱症的個案仍被嚴重低估。 前臺中榮總精神 ... 於 www.anntw.com -

#40.老年憂鬱症易與失智混淆!醫師揭4大典型症狀,快用「1量表 ...

根據世界衛生組織(WHO)指出,老年人口中最常見的神經疾病包含失智症與憂鬱症;台灣330多萬的老年人口中,憂鬱症的發生率就有7%,若加上復發率,更高達 ... 於 www.storm.mg -

#41.欣悅診所, 身心科, 神經內科, 台南

老年憂鬱症(senile depression). 憂鬱症在任何年齡層均可出現,台灣地區已邁入高齡化社會,老人憂鬱症盛行率逐年增加;但實際上老人憂鬱症常被低估,研究發現,老人 ... 於 www.amenity.tw -

#42.南台灣每5名老人就有1人罹患憂鬱症

經人建議到精神科問診後,才發現罹患老人憂鬱症。 ... 老人憂鬱症終身盛行率約10至20%,但在台灣本土研究中,南台灣的老年憂鬱症盛行率更高達21.7%; ... 於 www.chinatimes.com -

#43.覺察中老年憂鬱症狀在臨床實務的重要性

立生活的社區中老年人有憂鬱症狀的盛行率不似一般成年人高,也有文獻發現中老年憂鬱症 ... 的現代,加上台灣已步入老化(aging) 社會的時代,衛生福利部自2015 年7 月起 ... 於 www.tsim.org.tw -

#44.Taiwanese Journal of Psychiatry

目的:本研究探討:(1) 榮家住民憂鬱症狀及憂鬱症的盛行率;(2) 分析相關危險因子;(3) ... 方法:針對兩所南台灣的榮家共1,313 位住民進行訪談,以簡短版老人憂鬱量 ... 於 www.sop.org.tw -

#45.老人憂鬱症 - 憂鬱症主題館--董氏基金會心理衛生中心

依世界各地研究老年人口的各種精神疾病中,以憂鬱症盛行率最高(16~26%),其次才是老年失智症。 什麼是老年憂鬱症? 西元2000年,台灣老年人口達8.5%,堂堂變為 ... 於 www.jtf.org.tw -

#46.【憂鬱腦學】什麼是老年憂鬱症? - 第1 頁 - 關鍵評論網

老年憂鬱症的盛行率在不同研究差異很大,60歲以上族群有慢性憂鬱情緒者約60%,嚴重到符合老年憂鬱症者診斷者盛行率約30到45%,在輕度認知功能障礙者(Mild ... 於 www.thenewslens.com -

#47.中彰榮家助長輩排解憂慮樂見幸福安養環境 - 蕃新聞

依歷年研究資料顯示,老人憂鬱盛行率高達7~21%,世界衛生組織更指出憂鬱症在2030年將成為疾病負擔的第一位,老年人口罹患憂鬱症的比例約佔7%。 於 n.yam.com -

#48.中彰榮家助長輩排解憂慮樂見幸福安養環境 - 焦點時報

依歷年研究資料顯示,老人憂鬱盛行率高達7~21%,世界衛生組織更指出憂鬱症在2030年將成為疾病負擔的第一位,老年人口罹患憂鬱症的比例約佔7%。 於 focus.586.com.tw -

#49.老人憂鬱比例– 憂鬱英文 - Phantmo

你該做三件事,讓生命每一刻都要充滿快樂、價值據統計,台灣服用抗憂鬱藥族群中, ... 提到,台灣憂鬱症盛行率約占總人口8,9%,也就是大約有200萬人符合憂鬱症狀,有些 ... 於 www.uhostar.me -

#50.老人憂鬱症與自殺防治之探討 - 衛生局- 金門縣政府

根據莊凱迪和蔡佳芬(2008)對國內外文獻回顧所述在美國猶他州的社區流行病學調查發現65至100歲的老年人當中,罹患重度憂鬱症的點盛行率約為3.7%,其中男性為2.7%,女性 ... 於 phb.kinmen.gov.tw -

#51.心理問題 - 中亞健康網

隨著人口老化,老人健康照護問題日顯重要,特別是老人心理健康問題,退休後收入減少衍生 ... 老人憂鬱症盛行率高,但卻常被低估或治療不完整,尤其是獨居老人更嚴重。 於 www.ca2-health.com -

#52.談老年的悲傷與 - 臺北市首座

症盛行率最高(16~26%),其次才是老年失智症。根據. 高雄醫學院與成大醫學院精神科對台灣地區1500名65歲以. 上的老人做的調查發現,老人憂鬱症患者竟高達21.1%。目. 於 www-ws.gov.taipei -

#53.台灣地區五十歲以上女性國人憂鬱狀態之相關因素分析林小鳳

人口學特性為女性、老人、低教育程度、離婚、居住地點在鄉下或收入低的人。健康 ... 中老年(在民國八十八年年滿五十三歲)女性憂鬱症狀盛行率為8.7%,而隨著年齡層愈. 於 www.hpa.gov.tw -

#54.身心因素多老人憂鬱症盛行率12%以上20171003 公視全球話新聞

更多新聞與互動請上:公視新聞網( http://news.pts.org.tw )PNN公視新聞議題中心( http://pnn.pts.org.tw/ )PNN 粉絲專頁( ... 於 www.youtube.com -

#55.憂鬱症會提高衰弱症的發生風險 - 國衛院電子報-

憂鬱症 是導致晚年殘疾的主要精神疾病之一。老年重度憂鬱症(major depression)的盛行率從4.6%到9.3%不等,亞臨床憂鬱症(subthreshold depression)的 ... 於 enews.nhri.org.tw -

#56.長者突然對什麼都提不起勁?4大特質,易患老年憂鬱症- 昕晴診所

推估起來,全台灣約有31萬名老人有憂鬱症的困擾,但是老年憂鬱症的就醫比率仍然偏 ... 其實,依照世界各地研究老年人口的精神疾病盛行率報告,憂鬱症是盛行率最高( ... 於 www.moodclinic.com.tw -

#57.淺談老年憂鬱症@ 家有"奇夢子" - 隨意窩

根據台灣老人憂鬱症研究(1996-1998),重型憂鬱症與官能型憂鬱症之盛行率為5.9%與15.3% ... 而且憂鬱症不僅會影響到個人生活功能、引發或加重生理疾病、增加家人負擔, ... 於 blog.xuite.net -

#58.202112 扶輪社「關懷憂鬱症講座音樂會」-1

起,正是因為看見台灣憂鬱症盛行率. 約占總人口8.9%,也就是大約有200 萬人,其. 中50 歲以上人數佔了60%,自殺人口中有1/4. 是65 歲以上老人,老人的自殺率為一般人的2. 於 www.canlove.org.tw -

#59.台灣憂鬱症狀人口高達200萬,尤其這族群竟佔了六成 - 486先生

... 食品安全週報提到,台灣憂鬱症盛行率約占總人口8.9%,也就是大約有200萬人符合憂鬱症狀,有些人因為擔心被貼上標籤、或擔心要吃藥而不敢就醫。 於 486word.com -

#60.建構健康老化的藍圖:老齡衰弱與憂鬱的決定因子與防治之道:

衰弱症是失能的前兆,是現今老年照護的核心課題。台灣營養健康狀況調查最新資料顯示,台灣老人衰弱症及衰弱前期(Linda Fried 定義)之盛行率分別為8%及50%,僅四成 ... 於 www.cfss.sinica.edu.tw -

#61.參與社區活動幫助老人遠離憂鬱 - 成大精神部

研究調查發現,台灣社區老人16%-58%有憂鬱傾向,憂鬱症的盛行率則為1.3%-13%,社區社會狀況差異與族群不同會有不同的盛行率;自殺死亡者中98%生前患有任一精神疾病診斷,87 ... 於 psy-med.ncku.edu.tw -

#62.老人不憂鬱快樂老玩童 - PeoPo 公民新聞

根據衛福部的統計資料 台灣憂鬱症盛行率約占總人口8.9% 也就是大約有200萬人符合憂鬱症狀 而其中50歲以上的中高齡者 就占了60%以上 自殺比例 更是高於 ... 於 www.peopo.org -

#64.台灣憂鬱症人口– 憂鬱症症狀 - Dsoftwae

老年憂鬱症盛行率高達7~21% 自殺死亡率逐年增加. PDF 檔案. 據董氏基金會保守估計,在台灣約有100萬人罹患憂鬱症,平均每10位成人就有1位有明顯憂鬱情緒,每5位青少年 ... 於 www.heiwale.me -

#65.老人憂鬱症篩檢」教育訓練,歡迎踴躍報名 - 桃園市生命線協會

以台灣65歲以上人口將近281萬人,以最保守的老年憂鬱症盛行率約12%來估計,國內至少有33萬老年人罹患憂鬱症。而引發老人憂鬱症的主因有身體疾病、退化以及使用部分抗 ... 於 www.1995line.org.tw -

#66.社區老人憂鬱狀況、生活士氣及自我掌控信念之相關性探討

研究顯示,國內社區老人罹患憂鬱症盛行率. 為15-29 % (林正祥、陳佩含、林惠生,. 2010) 。憂鬱症不僅影響老年人的生理、心. 理以及社會功能,降低生活品質,同時 ... 於 www.sfaa.gov.tw -

#67.台灣人憂鬱量表

如果你已滿18歲且非大學生,請點選台灣人憂鬱症量表 ... 南台灣榮民安養機構老人憂鬱情形發現榮家住民的憂鬱症狀盛行率克憂鬱量表具有良好之信效度。 於 808791297.oberforcher.at -

#68.老人憂鬱 - 優活健康網

台灣憂鬱症 防治協會指出,老年憂鬱症並非正常老化的過程,而是一種可治療的疾病。 ... 優活健康網新聞部/綜合報導)帕金森氏症是盛行率僅次於阿茲海默症的神經退化 ... 於 www.uho.com.tw -

#69.榮民入住長期照護機構憂鬱程度相關因素探討 - 徐南麗教授研究室

結論/實務應用:本研究結果可協助健康照護人員了解台灣機構老人心理健康狀況以及其影響因素,並提 ... 台灣榮民安養. 機構老人憂鬱情形發現榮家住民的憂鬱症狀盛行率. 於 nanlyhsu.weebly.com -

#70.長者突然對什麼都提不起勁?4大特質,易患老年憂鬱症

推估起來,全台灣約有31萬名老人有憂鬱症的困擾,但是老年憂鬱症的就醫 ... 其實,依照世界各地研究老年人口的精神疾病盛行率報告,憂鬱症是盛行率 ... 於 health.gvm.com.tw -

#71.憂鬱症提高衰弱症發生風險!國衛院:應關注 ... - Yahoo奇摩新聞

憂鬱症 是導致晚年殘疾的主要精神疾病之一。老年重度憂鬱症(major depression)的盛行率從4.6% 到9.3% 不等,亞臨床憂鬱症(subthreshold ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#72.高齡憂鬱症多- 常見的精神疾病 - Facebook

中高齡 憂鬱症盛行率 16.3% 就醫率僅27%】 憂鬱症 是一種、常見的精神疾病,國衛院最新調查發現,國內五十歲以上 憂鬱症盛行率 達到16.3%,不過,就醫比率卻只有兩"成"七, ... 於 ms-my.facebook.com -

#73.樂齡「心」生活談老年憂鬱症與自殺 - 國泰醫院

國南部老年憂鬱症的盛行率高達21.7%,然而相. 較於成年人,老年人的憂鬱症狀可能被誤認為是. 正常老化現象,且老年人較少 ... 臺北市:社團法人台灣自殺防治學會暨全. 於 www.cgh.org.tw -

#74.台中市南區崇倫里65 歲以上老人憂鬱的危險因子探討

年人的憂鬱症盛行率範圍已達六分之一到三分之一(Lee et al., 2000)。2001. 年台灣本土的研究裡,老年人憂鬱症盛行率約為21.7%,其中重度憂鬱症佔. 於 rdnet.taichung.gov.tw -

#75.老年生活擺脫憂鬱失智!「三力、三空、三好」顧身心 - 聯合報

前衛生署副長賴進祥表示,內政部統計,全台65歲以上老年人口約390萬多人,世界衛生組織(WHO)公布2015年資料,老人人口罹患憂鬱症比例約7%,台灣則 ... 於 udn.com -

#76.老年人身體活動與憂鬱症狀之流行病學研究 - ResearchGate

因此,如何減少老年人的憂鬱症狀,避免進一步. 惡化成為臨床症狀的憂鬱症,是學界及政府相關. 單位努力的目標。國外文獻有關社區老年人憂鬱. 症狀的盛行率約介於8%-16% ... 於 www.researchgate.net -

#77.運用生命回顧於一位老人憂鬱症患者之照護經驗

摘要:本文描述一位老年憂鬱症患者因出現自殺危機而 ... 調查中發現,台灣老人憂鬱症盛行率以輕度憂鬱症 ... 數越高,以上可見家庭、社會因素為影響台灣老人憂. 於 special.moe.gov.tw -

#78.老年憂鬱症增死亡率、致衰弱症,4種人就醫率最低需注意

結合量表與健保資料庫合併估算,台灣的憂鬱症盛行率約16.3%,而其中,中老年人的憂鬱症並未得到普遍的治療與改善。 憂鬱症的危害. 憂鬱症不只影響心理,還 ... 於 www.healingdaily.com.tw -

#79.國立臺北護理健康大學長期照護系碩士班 碩士論文

女性:3.79%. 綜合以上的文獻得知老人憂鬱症狀比率介於3.44%~63%;台灣地區老年人. 的憂鬱情況盛行率介於3.44-57%之間,鄰近台灣的韓國老年人憂鬱高達63%,. 於 irlib.ntunhs.edu.tw -

#80.老人憂鬱情形:流行病學與防治策略

人口老化已成為世界性的現象,民國94年台灣地區總人口為2,277 萬人,男. 性平均餘命為73.7歲, ... 現,老人憂鬱症的盛行率約12.9%到21.7%,其中重度憂鬱症達6.2%,輕度者為. 於 tpl.ncl.edu.tw -

#81.疾病保健室-老人憂鬱以及治療 - 醫世代電子報

台灣 邁入高齡化社會,目前全台60歲以上人口數已經超過445萬,世界衛生 ... 的長者,世界各地統計的憂鬱症終身盛行率約為16.9%,老年人口罹患憂鬱症的 ... 於 enews.tsgh.ndmctsgh.edu.tw -

#82.老人精神疾病

老年人之精神疾患. • 老年人精神疾患盛行率. – 憂鬱症12-16%. – 失智症3-12%. – 精神病0.2—0.6%. – 老年人之其他精神疾患. • 焦慮症. • 晚發性精神分裂症. 於 yilan.taiwan-pharma.org.tw -

#83.[講座]10/02樂齡健康講座~中老年人的憂鬱症及治療(詹東霖)

詹醫師指出:憂鬱症是一種低潮情緒籠罩的心理疾病,其特色就是情緒極度低落,憂鬱不 ... 在美國,老人憂鬱症的盛行率約為15%,台灣則有20%的老人憂鬱症盛行率,而老人 ... 於 www.nlpi.edu.tw -

#84.老人憂鬱症盛行率2020在PTT/Dcard完整相關資訊 - 萌寵公園

hl =zh- TW › TW . ... 台南縣北門鄉老人的認知障礙和憂鬱症狀,並探討基本人口統計資料與認知.台灣憂鬱症統計2020-2021-06-08 | 輕鬆健身去2021年6月8日· 年7 月21日· ... 於 neon-pet.com -

#85.晚輩多關懷老年不憂鬱 - 人間福報

記者林禕庭台灣早已步入老年社會,而且老化的速度相當快,目前還是十人中有一人是 ... 此外應特別注意的是,成人(含老人)憂鬱症盛行率中,男女的比例大約是一比二, ... 於 www.merit-times.com -

#86.2020康健高齡論壇》是心情不好還是憂鬱症?「新武器」算出 ...

WHO(世界衛生組織)估計,全球有2.6億人以上患有憂鬱症,盛行率約3~4%,65歲以上的高齡憂鬱症盛行率更高達10%,相當於每10個老人就有1人患有憂鬱症。 於 www.commonhealth.com.tw -

#87.老年憂鬱症流行病學| 衛教資訊 - 衛生福利部桃園療養院

根據1996-1998台灣老人憂鬱症研究,台灣老人重鬱症與官能型憂鬱症之盛行率為5.9%與15.3%,並不低於國外之研究結果。 老年憂鬱症會造成身心各種功能的下降,嚴重影響老年人 ... 於 www.typc.mohw.gov.tw -

#88.憂鬱症 - KingNet國家網路醫藥

依世界各地研究老年人口的各種精神疾病中,以憂鬱症盛行率為最高(16~26%),其次才是老人痴呆症。 什麼是老人憂鬱症? 根據預估西元2000年,台灣老年人口將 ... 於 hospital.kingnet.com.tw -

#89.老人恐慌症、老人憂鬱改善在PTT/mobile01評價與討論

依世界各地研究老年人口的各種精神疾病中,以憂鬱症盛行率最高(16~26%),其次才是老年失智症。 什麼是老年憂鬱症? 西元2000年,台灣老年人口達8.5%,堂堂變為 ... 於 swimming.reviewiki.com -

#90.臺灣地區老年婦女憂鬱長期追蹤研究

淑妤與林宗義(2000) 研究以CES-D 量表為測量工具調查南台灣高雄市105 位65 歲社. 區老年人憂鬱症狀之相關影響因素,老年女性的盛行率39.6%,且老年女性憂鬱盛行. 於 www.vac.gov.tw -

#91.老年憂鬱疾病的預防 - 心理学空间

然而在抑郁症中,患者的低落情绪持久不退,又或情况严重以至影响及日常生活 ... 台灣老人重鬱症(major depressive episode in late life)的盛行率自胡 ... 於 www.psychspace.com -

#92.病痛是老人憂鬱的警訊,耐心聆聽,莫讓老樹因冷漠而倒下

隨著生育率的下降,台灣社會正處於急速老化的階段。2011年,老年人口已佔總 ... 衰老的剝奪感、以及現代社會的疏離寂寞,台灣老人憂鬱症的盛行率大幅 ... 於 www.healing.tw -

#93.老年現況/數據調查- 董氏基金會

台灣 邁入高齡化社會,全台60歲以上人口已達445萬,世界衛生組織指出憂鬱症在2030年將成為疾病負擔的第一位,老年人口罹患憂鬱症的比例約佔7%,以此推估,台灣約有31萬 ... 於 www.happyaging.tw -

#94.中彰榮家助長輩排解憂慮樂見幸福安養環境

依歷年研究資料顯示,老人憂鬱盛行率高達7~21%,世界衛生組織更指出憂鬱症在2030年將成為疾病負擔的第一位,老年人口罹患憂鬱症的比例約佔7%。 於 www.newstaiwan.tw -

#95.(四) 建立本土之臨床指引模式:老人憂鬱評估及照護

國外調查指出憂鬱症在失智症患者中的盛行率約為22% (Lyketsos et al., 1997)。根據社. 團法人台灣失智症協會之「2006 台灣失智症政策建言」指出, 2005 年台灣約有14 萬. 於 son.ym.edu.tw -

#96.正視老人憂鬱症問題- 憂鬱好文章- 社團法人臺灣憂鬱症防治協會

本會常務理事,台灣大學醫學院精神科教授隨著年歲的增加,老人的身體疾病會增加,..... ... 首先,我們需要了解老人憂鬱症的症狀表現及盛行率。 於 www.depression.org.tw