員林地政事務所主任的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦unknow寫的 陳慶芳文集 和凌宗魁的 紙上明治村(二冊套書)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站服務項目- 彰化縣員林地政事務所也說明:一、計畫依據:. 本所108年11月第4次主管週報主任指示事項。 · 二、計畫目標: · 三、走動式督促小組成員: · 四、管理方式:.

這兩本書分別來自拓展文教基金會 和遠足文化所出版 。

中原大學 建築研究所 黃俊銘、堀込憲二所指導 胡力人的 日治時期臺灣煙草專賣制度下葉煙草產業設施發展歷程之研究 (2008),提出員林地政事務所主任關鍵因素是什麼,來自於葉煙草、產業設施、建築、文化、煙草、專賣、臺灣、殖民地政府、日治時期。

而第二篇論文國立臺南大學 台灣文化研究所 賴志彰所指導 黃啟仁的 恆春地區客家二次移民之研究…以保力村為例 (2006),提出因為有 二次移民、恆春地區、客家、保力的重點而找出了 員林地政事務所主任的解答。

最後網站歷史沿革- 彰化縣員林地政事務所 - 所轄地政事務所則補充:本所目前轄區為員林、大村、永靖三市鄉鎮。 本所歷任主任. 第一任:莊鴻賓39.10.25--40.06.01. 第二任:陳慶漳40.06 ...

陳慶芳文集

為了解決員林地政事務所主任 的問題,作者unknow 這樣論述:

陳慶芳生前任公職32年,於民國95年7月退休。曾擔任彰化縣員林、北斗地政事務所主任、彰化縣文化局局長;退休後仍受聘擔任彰化縣政府縣政顧問、行政院文化建設委員會顧問暨行政院客家委員會諮詢顧問,公餘埋首於地政、文化、歷史史料之蒐集與研究,著作豐富,且頗具參考價值,予以整理出版為陳慶芳文集。

日治時期臺灣煙草專賣制度下葉煙草產業設施發展歷程之研究

為了解決員林地政事務所主任 的問題,作者胡力人 這樣論述:

本研究為臺灣近代煙草產業史結合建築史導向性研究的一環。1905(明治38)年臺灣煙草專賣規則之實施,為日治時期殖民地政府獲取財政來源的獨特象徵,戰後國民政府接收日人資產與事業規模,重新調整業務向上發展,奠基戰後初期,穩定臺灣民生經濟之基礎。臺灣煙草產業設施已具百年發展規模,鑑於2002(民國91)年臺灣省菸酒公賣局改制為「臺灣菸酒公司」,隨著國家政策與提升世界經貿競爭力,國營事業單位逐漸民營化,相關資產面臨減資,包括:國有土地騰空繳回、產業設施閒置拆除、設備機具拍賣、檔案及文物銷毀等危機,遂使本土化煙草國營事業走入歷史。本研究特此重視原料葉煙草產業設施本質建構因果關係,釐清臺灣煙草產業設施構

成價值,爬梳探究日治時期殖民地政府,在臺灣所實施煙草專賣制度有關葉煙草產業設施發展,作一全面性論述研究。整體性歸納解析,殖民地政府如何藉由設施技術,扶植臺灣煙草栽培邁向近代化之變革。葉煙草泛指製煙前原物料,諸如:試驗研發、耕作指導、栽培生產與等級鑑定,所衍生出煙草耕作試驗研究栽培設施群、煙草耕作者栽培與乾燥設施群、葉煙草收納設施群等三大類及相關附屬設施,從中加以著墨分析葉煙草產業規劃原因、產業設施構築技術與產業功能等面向,藉此瞭解日治時期臺灣葉煙草產業設施所代表的時代意涵,以及當下在文化資產之價值。本研究各章節內容如下:第一章 緒論 研究動機、目的、研究對象、範圍、相關研究、參考文獻評述

、研究方法、研究流程第二章 臺灣煙草專賣產業設施形成的背景 主要論述煙草文化與煙草產業如何在臺灣扎根發展,日治時期殖民政府如何藉由殖產興業政策,邁向煙草專賣企業化過程之建構。第三章 臺灣煙草栽培暨研究事業的近代化 原料葉煙草在煙草專賣制度下,如何藉由殖民地煙草栽培技術與植煙政策,扶植臺灣三大煙草品係產業設施近代化,亦即支那種煙草產業設施的改良革新、葉卷種與番產煙草產業設施的扶植、黃色種煙草產業設施的興業等三面向整體論述。從中深入研究殖民地政府,在煙草耕作、試驗研究、地方栽培等相關設施之發展,以及產業建築特色分析。第四章 臺灣葉煙草收納暨產業設施的近代化 臺灣總督府專賣局輔導煙

草耕作者公辦生產製煙原料,從煙草種植、收穫、初薰、醱酵、調理、分級、紮把、包裝等工序後,將俗稱「青煙」原料,依年度府令公告時間與地點辦理收購。本島原料葉煙草收納工作為進入製煙工業前的第一關卡,本章探討殖民地政府如何在臺灣實行葉煙草等級鑑定收納作業,從中分析葉煙草收納場的變遷與產業設施特色。第五章 結論 針對本研究論述,歸納總結與探討,包含:臺灣煙草產業邁入經濟實體化過程、臺灣煙草吸食文化的改變與消費文化差異、臺灣煙草專賣制度在殖產統治之影響、煙草品係與收納需求影響葉煙草產業設施構成、葉煙草技術的引進與變遷、原料葉煙草文化資產保存概念之建議等等,以及後續研究與相關討論。

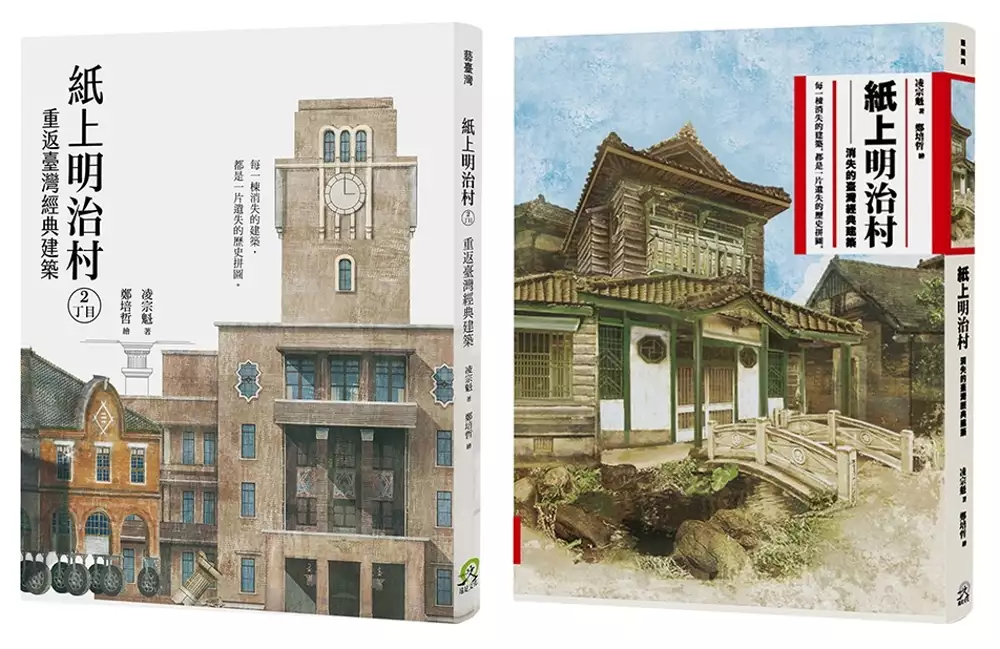

紙上明治村(二冊套書)

為了解決員林地政事務所主任 的問題,作者凌宗魁 這樣論述:

每一棟消失的建築, 都是一片遺失的歷史拼圖。 一代代、一座座的建築物,記錄當代的美學表現、工藝技術,塑造了城鄉的變貌,也呈現人類的文明發展;是歷史的舞臺,也是時代的見證。 雖然每棟建築建立之初,都被期許堅固永恆立於大地,但能夠千秋萬世留存的建築非常稀少。展示威權的房子、崇神敬天的房子、擋風遮雨的房子、裝載記憶的房子……建築不見了,到哪裡去尋找?曾經的記憶和感情,在哪裡安身立命? 《紙上明治村》從住宅、餐廳、戲院、百貨公司、醫院、學校、中央和地方官廳、教堂佛寺、到公共設施和土木設施,帶領我們回到多年前的臺灣,一覽那些已經消失、但曾經存在於這塊土地上的建築肖像,重溫以

前臺灣城鄉的莊嚴與典雅。 推薦人 《紙上明治村:消失的臺灣經典建築》 沈奕妤∣印花樂設計總監 洪致文∣臺灣師範大學地理學系教授 連振佑∣中原大學景觀學系助理教授 徐世榮∣政治大學地政學系教授 孫啓榕∣建築師 孫德鴻∣建築師 黃舒楣∣臺灣大學建築與城鄉研究所助理教授 黃恩宇∣成功大學建築學系助理教授 楊 燁∣北投文史部落客 榮芳杰∣新竹教育大學環境教育研究中心主任 薛孟琪∣東海大學建築學系助理教授 蕭文杰∣臺北商業大學助理教授 《紙上明治村》淺顯易懂的文字與描繪精美的圖像,記錄了已經被消失或遷移的建築景觀風貌,以無形文化財的方

式延續其價值,引導人們走入歷史。閱讀本書不只是緬懷過去的美好,也讓我們重新思考為什麼要保留文化資產,該留下什麼給臺灣的下一代。──蕭文杰(臺北商業大學助理教授) 透過宗魁的歷史書寫,搭配培哲的手繪圖像,這本彷彿具有時光隧道魔力般的圖文集,帶領著我們反省過去,思考未來。──榮芳杰(新竹教育大學環境教育研究中心主任) 鄭培哲的圖像風格溫柔細緻、又富含生活感性,優雅又具透明感的色彩,讓人總是在畫中品味再三。──沈奕妤(印花樂設計總監) 《紙上明治村2丁目:重返臺灣經典建築》 片倉佳史│作家/自由記者 李清志│實踐大學建築設計學系副教授 吳秉聲│成功大學建築學系副教授

吳介祥│彰化師範大學美術糸副教授 周奕成│大稻埕國際藝術節發起人 邱翊│台北城市散步執行長 栖來光│在台日本作家 張鐵志│中華文化總會副秘書長 殷寶寧│臺藝大藝政所副教授/古蹟藝術修護系代主任 渡邊義孝│日本一級建築士/東亞日式住宅研究者 蔡亦竹│實踐大學應用日文系助理教授 蔡瑞珊│作家/青鳥書店創辦人 謝佩霓│藝評家、策展人 謝金魚│歷史小說家 嚴婉玲│臺南新芽協會理事長 (依姓氏筆畫)

恆春地區客家二次移民之研究…以保力村為例

為了解決員林地政事務所主任 的問題,作者黃啟仁 這樣論述:

本文以恆春地區客家二次移民為研究,而以保力村為例當作研究區域,針對客家二次移民聚落的開發,以及文化的變遷來探討。 恆春地區地處偏僻,就地形而言,早期開拓時期與屏東平原幾乎隔絕,向以「盜賊之淵藪」著稱,清廷嚴禁移民。屏東平原的六堆地區客家人,在清朝時期陸續移民到恆春地區,恆春地區的清代客家移民,其聚落的建立與發展,符合人口遷移理論中「推拉理論」。客家人是農耕的族群,車城平原的保力地區,因其地理環境適合農業耕作,而且具備灌溉的水源,生存的條件與六堆地區甚至於原鄉相似,因此選擇此地生戶定居,然複雜的族群關係相互影響,因而產生了許多文化上的變遷。 首先了解在各時期恆春地區,客家二次移民的

背景及發展,透過土地開發與水利灌溉的關係,以及複雜的族群生態作為討論,並以保力村客家移民為例,探討保力村移民的情形,以及舊地名對移民的關連性來比對。保力庄所在的土地勢力範圍,是屬於瑯嶠十八社中的麻仔社與竹社所擁有,保力先民進入車城溪以南至保力溪間的土地墾拓,開墾的初期也經常遭遇當地原住民的抗拒,曾與其有激烈的爭鬥,但之後雙方約和並互結姻親,開墾才得以順利。 保力聚落的發展大約有二百多年,從清領時期、日治時期到國民政府來台後各階段的發展,尤其日治後在地政、戶政、警政等各方面,都能有系統的建立,在研究上有諸多的參考價值,從族群關係、水圳籌建、農業發展、土地關係、牡丹社事件、聯莊自保、學校教化

,到後期土地被政府徵收作為國防用地,以及客家意識的甦醒,來探討各時期的聚落發展與變遷。 保力聚落因受地理環境關係的影響,發展上仍屬封閉型農村社會型態。但是到了日治時期,褒忠路的開通讓保力村村民,生活圈與經濟活動,逐漸轉移到車城甚至到恆春,其中包含有郵政、商品的採購、警政關係、學生的就學、當然族群關係的擴展,以及婚姻的交流,促使保力村在語言與文化上的福佬化。 保力聚落是客家人移居恆春地區的第一站,也是恆春半島上唯一全村都是客家人的一個村落,客家聚落的社會組織有別於其他族群,其凝聚的力量較強。臺灣社會凝聚方式,其理想型的發展過程中,可以透過血緣關係、地緣關係、功能關係三項,是社會整合

的重要原則。若以這些原則來探討保力村「二次移民」社會的社會組織。發現由於保力村的客家人移民歷史久遠,世代發展綿延,與六堆原鄉的關係密切,因此有血緣性組織,如祭祀公業的設立;以及地域性強、統整力較高的地緣性組織,例如村廟-三山國王廟的探討,以及其他區域性的廟宇;另外,從聚落中各姓氏家族的發展,與地方頭人對聚落的關係,和各姓氏家族婚姻的連結,可以探討功能性組織的關係。從墾拓時期各家族的發展、宗族組織、通婚的關係、神明的信仰,去了解移民社會的人群關係。 客家移民社會在面臨其他族群的衝擊,文化產生變化是必然的現象;從福佬客的概念,去探討保力村客家文化的變遷,語言的福佬化是最具體可察覺,因此從語言

的福佬話情形,到風俗習慣的轉變,並以當地的婚俗、葬俗、拜新丁、民俗技藝與祭祀方式來了解,最後以客家建築及空間形式的改變,對保力村客家移民社會的文化變遷作一認識。 恆春地區在清末時期有許多客家的移民,因為族群的融合與複雜的人群關係,因而成為「福佬客」;保力移民聚落的發展,是恆春地區客家移民的縮影,如果在保力問村民:「你是客家人還是福佬人?」,大部分的村民會回答是:「客家人」;然而問到「你的母語?」,幾乎回答是:「福佬話」。保力是屬於福佬客,甚至於恆春地區的客家人都已經福佬化,福佬客的文化現象,展現出台灣多元族群融合的歷史痕跡,他們雖然隱身在台灣底層,但無論在語言使用、空間建築或宗教信仰等方面,

仍然可見客家文化的殘跡。從保力村移民社會的聚落發展,及其文化變遷的脈絡,可以探究發現恆春地區,客家文化殘遺的絲絲痕跡。

想知道員林地政事務所主任更多一定要看下面主題

員林地政事務所主任的網路口碑排行榜

-

#1.最新消息- 彰化縣員林地政事務所 - 所轄地政事務所

員林地政事務所 陳易宏主任表示,歡迎蕭郁玲小姐加入員林地政團隊,將土地登記專業經驗與同仁交流分享、切磋,提供民眾優質服務。 蕭郁玲小姐報到. 本所提供使用者有文書 ... 於 landoffice.chcg.gov.tw -

#2.本中心舉辦「地籍圖重測整合服務系統觀摩會」圓滿完成

為推廣本項整合系統建置成果,提高重測作業效能,於本(99)年11月2日假彰化縣員林地政事務所辦理「地籍圖重測整合服務系統觀摩會」,由本中心林主任燕山主持,並由員林 ... 於 www.nlsc.gov.tw -

#3.服務項目- 彰化縣員林地政事務所

一、計畫依據:. 本所108年11月第4次主管週報主任指示事項。 · 二、計畫目標: · 三、走動式督促小組成員: · 四、管理方式:. 於 landoffice.chcg.gov.tw -

#4.歷史沿革- 彰化縣員林地政事務所 - 所轄地政事務所

本所目前轄區為員林、大村、永靖三市鄉鎮。 本所歷任主任. 第一任:莊鴻賓39.10.25--40.06.01. 第二任:陳慶漳40.06 ... 於 landoffice.chcg.gov.tw -

#5.員林地政彰化縣員林地政事務所 - FPGAB

彰化縣地政士公會 ... 員林地政開拓學生藝術舞臺展出員農畢美展員林地政事務所主任陳易宏表示,感謝員林農工林玉芬校長及指導老師,彰化縣美術學會秘書長楊家順的協助及推動 ... 於 www.skystormsbks.co -

#6.現代地政雜誌365期 - 第 81 頁 - Google 圖書結果

肆、地籍圖重測實施程序地籍圖重測係依據土地法及地籍測量實施規則等有關規定辦理,土地所有權人應於地政機關通知之限期內,自行設立界標並到場指界。 於 books.google.com.tw -

#7.謝謝彰化員林地政事務所主任、各課課長的傾囊相授!!我們會 ...

謝謝彰化員林地政事務所主任、各課課長的傾囊相授!!我們會把所得的經驗發揚光大的!!中和地政感謝你們(鞠躬) @ @ zhongheland. 於 blog.xuite.net -

#8.主管簡介 - 所轄地政事務所- 彰化縣政府

主任. 主任林浚煦. 主任/ 林浚煦. 學歷:國立嘉義農專 ... 彰化縣溪湖地政事務所測量員. 現任:彰化縣彰化地政事務所主任 ... 彰化縣員林地政事務所課長. 於 landoffice.chcg.gov.tw -

#9.彰化縣員林地政 - Quanx

彰化縣員林地政事務所首頁單位介紹單位介紹back 歷史沿革主管簡介本所轄區組織編制 ... 彰化縣員林地政事務所測量員現任:彰化縣員林地政事務所主任秘書秘書/ 柯明安 ... 於 www.saddbre.me -

#10.彰化縣員林鎮公所、戶政、地政事務所資訊查詢 - 微笑台灣319鄉

彰化縣員林鎮公所、戶政、地政事務所電話、地址、傳真資訊. 台灣地方自治自明鄭時期開始當時只設了一府二縣及澎湖安撫司、府是承天府即當時荷蘭佔的普羅民遮城範圍、二 ... 於 www.319papago.idv.tw -

#11.最新消息- 彰化縣員林地政事務所 - 所轄地政事務所

員林地政事務所 於109年12月2日召開109年度第3次所務會議,做年度總檢討,建立更好的服務目標。 會前由主任頒發員林地政事務所年度最佳服務櫃台人員及內部優良員工等 ... 於 landoffice.chcg.gov.tw -

#12.主管簡介- 彰化縣員林地政事務所

主任 / 陳易宏. 學歷:國立空中大學公共行政學系畢業. 經歷: 1.彰化縣鹿港地政事務所主任 2.彰化縣二林地政事務所主任 3.彰化縣田中地政事務所主任 於 landoffice.chcg.gov.tw -

#13.彰化縣員林地政事務所 - 雅瑪黃頁網

搜尋【彰化縣員林地政事務所】相關資訊的網站及服務公司,方便你快速正确找到所需的資料。 於 www.yamab2b.com -

#14.被指怠職花蓮地政處長上訴 - 聯合報

吳泰焜昨喊冤,稱此案緣於東湖農場國有地遭民眾占用,當時他是國產署北區分署花蓮辦事處主任,接獲檢舉立即派員勘查並送辦,卻被以「固守法令不知變通」為 ... 於 udn.com -

#15.「固守法令不知變通」成理由花蓮地政處長遭判休職一年

花蓮縣地政處長吳泰焜在國產署花蓮辦事處主任期間,因疏於監督,使林姓男子續租國有土地時,無權擴占毗鄰大面積的國有土地,被懲戒法院判決休職1年6月 ... 於 www.chinatimes.com -

#16.彰化縣員林地政事務所+1 | 健康跟著走

主任 介... 主任介紹主任介紹. 陳易宏主任. 主任/ 陳易宏. 學歷:. 國立空中大學公共行政學系畢業. 經歷:. 彰化縣員林地政事務所測量員彰化縣政府地政科科員彰化縣二林 ... 於 tag.todohealth.com -

#17.主任介紹- 彰化縣員林地政事務所

彰化縣員林地政事務所測量員 彰化縣政府地政科科員 彰化縣二林地政事務所測量課課長 彰化縣政府地政處地用科、重劃科科長 彰化縣田中地政事務所主任 於 landoffice.chcg.gov.tw -

#18.彰化縣員林市公所公告

員林地政事務所主任 :陳易宏. 案係依照分層負責規定授權承辦人員核發. 員營字第006075號. 列印人員: 黃淑華. 資料管轄機關:彰化縣員林地政事務所. 謄本核發機關:彰化縣 ... 於 www.dajia.taichung.gov.tw -

#19.最新消息- 彰化縣員林地政事務所 - 所轄地政事務所

員林地政事務所 蔡全烈主任、賴美賢秘書於108年7月15日榮退,為感謝公職生涯的犧牲奉獻和平日對同仁的提攜教導,同事們特舉辦歡送會並播放退休專輯,娓娓道來回憶各項的 ... 於 landoffice.chcg.gov.tw -

#20.新聞焦點- 【彰化縣政府- 地政處】

員林地政事務所 江英明先生於107年12月31日榮退,英明大哥自81年通過基層特考乙等 ... 員林地政蔡全烈主任表示,英明先生為堅守崗位,常犧牲自我的時間只為事務所各項 ... 於 www.chcg.gov.tw -

#21.彰化縣員林地政事務所函 - 靜修國小

彰化縣員林地政事務所函. 地址:51060彰化縣員林市大同路一段318. 號. 承辦人:林居正. 電話:8320310-410. 傳真:8366543. 電子信箱:[email protected]. 於 www.sjses.chc.edu.tw -

#22.主任介紹- 彰化縣二林地政事務所

學歷:. 國立空中大學公共行政學系 · 經歷:. 1.彰化縣政府地政處科長 2.和美地政事務所課長 3.和美地政事務所課員 4.彰化縣政府地政處技士 5.埔里地政事務所測量員 6.鹿港 ... 於 landoffice.chcg.gov.tw -

#23.法規類 - 政府公報資訊網

本縣各地政事務所之轄區如下:. 一彰化地政事務所之轄區為彰化市、芬園鄉、花壇鄉、秀水鄉。 二員林地政事務所之轄區為員林市、大村鄉、永靖鄉。 三和美地政事務所之 ... 於 gaz.ncl.edu.tw -

#24.組合1 by 二林地政事務所彰化縣- Issuu

主任 1 人、股長3 人、技士3 人、業務員25 人、 測量員4 人、書記2 人、人事助理員1 人。 民國82 年( 改股 ... 於 issuu.com -

#25.地政之光:卓伯源頒獎表揚績優地政單位及人員 - 奇摩新聞

103年彰化縣地政業務考核績優單位:第一名彰化地政事務所、第二名和美地政 ... 屆檔案管理金質獎,員林地政事務所蔡全烈主任榮獲第19屆地政貢獻獎。 於 tw.sports.yahoo.com -

#26.最新消息- 彰化縣員林地政事務所 - 所轄地政事務所

員林地政事務所 於6月23日下午召開109年度第1次所務會議,介紹新進人員,期許能增進服務品質,提升為民服務。會中同仁報告各課業務,對於機關環境、辦公硬體及各項服務 ... 於 landoffice.chcg.gov.tw -

#27.彰化縣各地政事務所組織規程

二、員林地政事務所之轄區為員林鎮、大村鄉、永靖鄉。 ... 地政事務所置主任,承縣長之命,兼受地政處長之指導,綜理所務,並指揮、監督所屬員工。 於 www.rootlaw.com.tw -

#28.彰化縣員林地政事務所- 陳易宏主任親自教授分享 - Facebook

員林地政事務所 111年地籍圖重測工作開跑了唷!... 16. března v 21:00 · 142 zhlédnutí. 於 cs-cz.facebook.com -

#29.地政機關人事異動

彰化縣政府地政處地用科蘇添旺科長榮升田中地政事務所主任彰化縣政府地政 ... 升二林地政事務所主任鹿港地政事務所陳易宏主任榮調員林地政事務所主任 ... 於 chcland.org.tw -

#30.意見交流信箱- 彰化縣員林地政事務所

每欄均為必填欄位,請詳細填寫! 歡迎您進入本所之意見交流信箱此一園地提供網路與; 意見交流信箱進度查詢. 姓名:. 住址:. 電話:. 電子郵件:. 密碼:. 確認密碼:. 於 landoffice.chcg.gov.tw -

#31.臺北市士林地政事務所

本所轄區為士林、北投,執掌不動產權利登記、測量、地籍資料管理等業務。隸屬於臺北市政府地政局,本所期以「主動、親切、專業、便捷」之機關服務理念,致力於地政業務 ... 於 www.slla.gov.taipei -

#32.最新消息- 彰化縣員林地政事務所 - 所轄地政事務所

員林地政事務所 陳易宏主任表示,不動產登記地籍異動及時通知已於105年10月31日開始受理申請,透過每次下鄉服務推廣宣傳,加上實際受理民眾申請,期能加深了解地籍異動 ... 於 landoffice.chcg.gov.tw -

#33.彰化員林地政事務所 - Playprg

彰化縣地政案件跨所申辦、跨縣代收. 彰化縣員林地政事務所1,557 likes 58 talking about this 67 were here, 本所轄區包括員林市、大村鄉、永靖鄉等3個鄉鎮。 於 www.playprgty.co -

#34.員林地政彰化縣員林地政事務所

彰化縣地政士公會 ... 員林地政開拓學生藝術舞臺展出員農畢美展員林地政事務所主任陳易宏表示,感謝員林農工林玉芬校長及指導老師,彰化縣美術學會秘書長楊家順的協助及推動 ... 於 www.ggbokp.me -

#35.彰化縣政府地政處歷任長官

各所協辦農地重劃退休主任. 姓名. 地政事務所. 任期. 吳啟賢. 彰化地政事務所. 始期不詳~68.10.31 ... 員林地政事務所. 80.10.01~81.01.15. 蔡慶明. 田中地政事務所. 於 www.chcgland60.com.tw -

#36.中華民國110年6月25日發文字號:員市民字第1100020805號

員腾字第006075號. 土地坐落:彰化縣員林市大峰段86地號共1筆. 本謄本與地籍圖所載相符(實地界址以複丈鑑界結果為準). 北資料管轄機關: 彰化縣員林地政事務所. 主任: ... 於 www.cs.gov.tw -

#37.員林地政事務所彰化縣員林地政事務所 - Cpdpg

彰化縣員林地政事務所彰化縣員林地政事務所. 1,412 likes · 144 talking about this · 42 were here. 本所轄區包括員林市,大村鄉,永靖鄉等3個鄉鎮。 於 www.foltolik.co -

#38.找工作-- 職缺查詢 - 台灣就業通

台灣就業通求職專區提供求職者多元化職缺,您可以直接在首頁上依職務、地區、產業或是關鍵字去搜尋您所想要的職缺。除了台灣就業通上的職缺外,搜尋結果還 ... 員林市. 於 job.taiwanjobs.gov.tw -

#39.彰化縣員林地政事務所 - 3D Warehouse

彰化縣員林地政事務所沿革‧本所源於日據時代屬台中地方法院員林出張所,於民國三十五年元月改稱為台中縣員林地政事務所,而後於民國三十九年十月因行政區域調整劃分 ... 於 3dwarehouse.sketchup.com -

#40.員林地政所下鄉地政宣導;大村鄉過溝社區鄉親受益良多!

圖說:員林地政所陳易宏主任下鄉宣導地政常識. 員林地政事務所長期服務三鄉鎮民眾也有創設土地財產健檢團隊,下鄉深入各個社區一對一來替民眾解決 ... 於 www.peopo.org -

#41.彰化縣員林地政事務所 - Facebook

彰化縣員林地政事務所. A 1692 els agrada · 20 en parlen · 74 hi han estat. 本所轄區包括員林市、大村鄉、永靖鄉等3個鄉鎮市。 於 ca-es.facebook.com -

#42.新聞焦點- 【彰化縣政府- 地政處】

台東地政事務所張順一主任帶領所屬地政同仁蒞臨員林地政事務所參訪觀摩,陳易宏主任、秘書及各課長親自迎接遠道而來的嘉賓,除介紹各課相關業務及為民服務措施外,另 ... 於 land.chcg.gov.tw -

#43.彰化縣員林地政事務所電話號碼04-832-0310 - 樂趣地圖

於彰化縣縣、市政府暨所屬各單位,地政,戶政,監理,稅捐的彰化縣員林地政事務所電話號碼:04-832-0310,地址:彰化縣員林市大同路一段318號,分類:公共事業、縣、市政府暨 ... 於 poi.zhupiter.com -

#44.二林地政彰化縣員林地政事務所 - Uuogs

陳建堯為行政院內政部地政司登記的地政士。執照字號為100年中市地士字第000063號。執業事務所為川林地政士事務所。 事務所地址為臺中市南屯區大墩七街9號。 象州縣人民政府 ... 於 www.undiawstudio.co -

#45.員林地政事務所 - MMyz

mlb即時比分沙龍娛樂城台灣>> 彰化縣員林地政事務所全球資訊網首頁BET365~世界最大實力最強博彩集團~會員人數高達四百萬人!並受英國政府監管,贏錢有保障! 加入BET365即可 ... 於 www.thegenyprjct.co -

#46.彰化地政史上最大規模調動8所主任撤換7所 - 自由時報

人事令最近將發佈,據可靠消息來源指出,7位新主任各是員林陳易宏、和美 ... 彰化縣地政處所屬8個地政事務所主任,近期將撤換7位地政事務所主任,創下 ... 於 news.ltn.com.tw -

#47.彰化縣員林地政事務所,地方村里 - LIFEGO便民網

彰化縣員林地政事務所,電話:04-8320-310,地址:彰化縣員林鎮大同路一段318號,彰化縣員林地政事務所的簡介,彰化縣員林地政事務所的聯絡方式,彰化縣員林地政事務所的服務 ... 於 ez.lifego.tw -

#48.地籍圖及土地登記簿謄本主旨:公告「員林江九合濟陽堂」指定 ...

本謄本與地籍圖所載相符(管地界址以複丈鑑界結果為準). 資料管轄機關: 彰化縣員林地政事務所. 北上. 本謄本核發機關: 彰化縣員林地政事務所. 主任:蔡全烈. 中華民國. 於 data.boch.gov.tw -

#49.彰化縣 - 中華民國內政部地政司全球資訊網-地政事務所轄區示意圖

以下為彰化縣所屬的事務所,以及所管轄的區域. 彰化縣轄區示意圖,以下有文字說明. 彰化地政事務所彰化市、花壇鄉、秀水鄉、芬園鄉 · 員林地政事務所員林市、大村鄉、永 ... 於 www.land.moi.gov.tw -

#50.業務專區- 彰化縣員林地政事務所

業務專區 · 地籍清理專區 · 未辦繼承專區 · 地籍圖重測專區 · 實價登錄專區 · 線上申辦專區 · 檔案應用專區 · 資通安全政策 · 公職人員利益衝突迴避法專區. 於 landoffice.chcg.gov.tw -

#51.員林地政事務所全球資訊網 - F5nunu

員林地政 防疫學習不打烊,線上視訊不停學110/06/15 善用地政多元申辦管道,減少人流共同為防疫努力110/06/10 員林地政測量課歡送呂課長調任彰化地政事務所110/06/07 員 ... 於 www.f5nunu.co -

#52.汐止地政-檔案應用申請易,線上預約隨時行 - MyGoNews

汐止地政事務所主任黃美娟表示,該所「檔案應用專區」服務項目包括:檔案閱覽、抄錄、複製與複製後郵寄服務等4項,民眾可臨櫃、藉由地政專車據點服務、 ... 於 www.mygonews.com -

#53.96地籍圖重測總報告 - 第 252 頁 - Google 圖書結果

重測地區轄區地政事務所會報日期(96年2月至9月)土地測量局測量隊隊別土地測量局 ... 月員林地所彰化縣彰化市和美鎮和美 8 第四測量隊簡測量員長清大村鄉員林芳苑鄉二 ... 於 books.google.com.tw -

#54.「珠寶及貴金屬技術員」找工作職缺|屏東縣 - 104人力銀行

代書╱地政士. 金融專業相關類人員. 保險主管 ... 工地監工╱主任; 建築物電力系統維修工; 砌磚工及砌石工; 混凝土工 ... 彰化縣員林市; 彰化縣社頭鄉; 彰化縣永靖鄉 於 www.104.com.tw -

#55.最新消息- 彰化縣員林地政事務所 - 所轄地政事務所

黃課長原在地權科任職時,主辦土地徵收及三七五租約業務,除須熟稔繁雜的法令規章,亦常需排解民眾糾紛、透過不斷溝通來緩和民眾情緒,達到行政機關與民眾雙贏的局面。 員 ... 於 landoffice.chcg.gov.tw -

#56.地政春季採經趣-參訪彰化縣員林地政事務所

地政 創新業務觀摩. 本次帶著學習之心參訪彰化縣員林地所,隨處皆有許多值得觀摩創新之處,希以員林地所為楷模,期許本所持續努力精進,以提供給民眾良好的服務品質。 於 sinhu.land.hsinchu.gov.tw -

#57.新聞焦點- 【彰化縣政府- 地政處】

李小姐曾於彰化地政事務所任職多年,服務期間工作表現優秀,深受同事好評,對於 ... 員林地政事務所陳易宏主任表示,歡迎李佩芳小姐加入員林地政團隊,希望爾後在專業 ... 於 www.chcg.gov.tw -

#58.彰化縣員林地政事務所(@yuanlinland) • Instagram photos and ...

... 33 Following, 151 Posts - See Instagram photos and videos from 彰化縣員林地政事務所(@yuanlinland) ... 本所轄區包括員林市、大村鄉、永靖鄉等3個鄉鎮. 於 www.instagram.com -

#59.最新消息- 彰化縣員林地政事務所 - 所轄地政事務所

本所測量課新生力軍報到了!原服務於彰化地政事務所的李佩芳小姐,於3月25日至員林地政事務所報到,員林地政全體同仁竭誠心喜歡迎新同仁加入工作團隊。 於 landoffice.chcg.gov.tw -

#60.彰化縣員林地政事務所

意見交流信箱 · 處理進度查詢 · 主任有約計畫暨預約登記表 · 客製化地籍導航服務系統 · 常見問答. 於 landoffice.chcg.gov.tw -

#61.最新消息- 彰化縣員林地政事務所 - 所轄地政事務所

偉杭自101年地方特考錄取初任公職即分發至員林地政事務所服務,104年榮調彰化縣政府地政處,在地用科發揮所長承辦非都市土地管制相關業務。近日商調回員林地政事務所服務, ... 於 landoffice.chcg.gov.tw -

#62.崇實高工空間設計科學生展(員林地政事務所) - YOURART藝 ...

員林崇實高工空間設計科學生經典作品在員林地政所藝廊展出,作品以素描、水彩、水墨、粉彩、色鉛筆、廣告顏料和麥克筆等多種技法呈現,主任蔡全烈盼望 ... 於 www.yourart.asia -

#63.房地產登記實務 - 第 438 頁 - Google 圖書結果

三 E 第十節登記原因標準用語鳳林地政事務所:鳳林、光復、豐濱、萬榮。如宜蘭縣: 6 宜蘭地政事務所:宜蘭、頭城、礁溪、壯圍、員山。 Q 羅東地政事務所:羅東、蘇澳、五 ... 於 books.google.com.tw -

#64.鄉鎮(市)級體制之研析與重建-以台中縣市為例

府委辦事項,在鄉鎮縣轄市長之下'除置有秘書(鄉鎮設置)或主任秘書(縣轄市設置)外'尚 ... 等事項〈山地鄉公所財經課並掌理地政、山地保留地管理與開發利用及便民服務)。 於 books.google.com.tw -

#65.歷史沿革- 彰化縣員林地政事務所 - 所轄地政事務所

民國69年彰化縣非都市土地使用編定公告。 民國69年9月10日吳福懋主任就職。 民國70年辦理永田農地重劃。開始辦理第一個數值法重 ... 於 landoffice.chcg.gov.tw -

#66.彰化縣員林地政事務所 - DATAGOVTW 資料臺灣

彰化縣員林鎮三和里大同路一段三一八號 , , 彰化縣員林地政事務所. 於 datagovtw.com -

#67.地政服務網站- 彰化縣員林地政事務所

繳納地政規費(需3工作日入帳) · 線上申請電子謄本 · 彰化門牌查詢系統 · 不動產估價師/不動產經紀業/地政士資訊系統 · 新舊地建號查詢 · 全國土地段代碼查詢 · HiNet 地政服務 ... 於 landoffice.chcg.gov.tw -

#68.彰化縣員林地政事務所 - GoverMeta

Photos from 彰化縣員林地政事務所's post 13/04/2022. 為因應疫情升溫及國內本土病例持續增加,縣政府自111年4月12日下午1時起重啟縣府一樓中庭單一窗口洽公區,本所 ... 於 www.govermeta.com -

#69.鹿港地政事務所主任 :: 路名資料庫

為持續精進及推動業務鹿港地政舉辦地政士座談會110/12/16 ...,恭賀陳易宏主任榮調員林地政暨歡迎楊昌和主任~鹿港地政事... 於 road.iwiki.tw -

#70.稅務服務在厝邊多用網路少跑馬路彰化8個地政所加入貼心創新 ...

彰化、和美、鹿港、員林、溪湖、田中、北斗及二林等八所地政事務所今年也 ... 地政事務所主任何明修、鹿港地政事務所主任楊昌和、員林地政事務所主任 ... 於 www.cna.com.tw -

#71.下載專區- 彰化縣員林地政事務所

支票退費領取收據 · 遺失地政規費收據切結書 · 撤回申請書 · 土地基本資料庫電子資料流通申請表 · 實價登錄範例表格. 1. 點閱人次:3430. 回上一頁. 於 landoffice.chcg.gov.tw -

#72.業務分機- 彰化縣員林地政事務所

本所各單位人員服務電話一覽表. 總機:(04)8320310(代表號)、8333620、8340042、8332421. 專線電話, 傳真電話, 服務專線(分機). 主任, 8328225, 第一課, 8331555 ... 於 landoffice.chcg.gov.tw -

#73.員林地政事務所主任的實價登入和評價,591和都這樣回答

員林地政事務所主任 的實價登入和評價,在591和賴澤民這樣回答,找員林地政事務所主任在在591就來新建案中古屋房地產網路推薦指南,有賴澤民都這樣 ... 於 realestate.mediatagtw.com -

#74.彰化員林地政事務所 - Brigitte

員林地政 防疫學習不打烊,線上視訊不停學110/06/15 善用地政多元申辦管道,減少人流共同為防疫努力110/06/10 員林地政測量課歡送呂課長調任彰化地政事務所110/06/07 員 ... 於 www.bematech.me -

#75.最新消息- 彰化縣員林地政事務所 - 所轄地政事務所

彰化縣政府派員展開本縣8個地政事務所的年度地政業務考核行程於9月14日(一)下午來到員林地政,該所陳易宏主任率領全體同仁誠摯歡迎縣府各級長官蒞臨督導考評。 於 landoffice.chcg.gov.tw -

#76.最新消息- 彰化縣員林地政事務所 - 所轄地政事務所

新任課長呂俊鋒,曾服務於土地測量局、田中地政事務所、北斗地政事務所,地政專業知識及測量經驗相當豐富,員林地政事務所同仁欣喜歡迎新課長的到來。 員林地政陳易宏主任 ... 於 landoffice.chcg.gov.tw -

#77.【人物】吳存金- 公職人員財產申報資料 - 隨手記錄

臺中市政府地政局副局長; 逢甲大學土地管理系兼任副教授; 臺中市衛生局秘書; 中山地政事務所主任; 中山地政事務所秘書; 臺中市政府地政處科員 ... 於 ytliu0.pixnet.net -

#78.彰化二林地政事務所 - New North

彰化縣二林地政事務所首頁單位介紹單位介紹back 歷史沿革主任介紹本所轄區組織編制. 彰化火車站下,右轉中正路一段,步行至員林客運彰化站,再搭員林客運往二林方向, ... 於 www.newnortheast.me -

#79.彰化縣員林地政事務所 - OPENGOVTW

彰化縣員林地政事務所機關代碼為376470800A. 地址為彰化縣員林鎮三和里大同路一段三一八號. 於 opengovtw.com -

#80.員林地政

員林地政 防疫學習不打烊,線上視訊不停學110/06/15 善用地政多元申辦管道,減少人流共同為防疫努力110/06/10 員林地政測量課歡送呂課長調任彰化地政事務所110/06/07 員 ... 於 www.fernoof.me -

#81.線上查詢- 彰化縣員林地政事務所

全國地政案件辦理情形查詢 · 案件辦理情形歸戶查詢 · 公告現值公告地價查詢 · 重測前後新舊地建號查詢 · 未辦繼承查詢 · 彰化縣土地段名代碼查詢 · 地政士資訊系統. 於 landoffice.chcg.gov.tw