地政屎缺的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦馬家輝梁文道王慧麟寫的 香港本土論述2011:本土的性與別 / 想像新界(單書雙主題雙封面) 可以從中找到所需的評價。

另外網站商調他單位之方式及應注意之禮儀 - 元照也說明:所謂內補,即國稅局之某分局稽徵所出缺,透過該國稅局內部公告,由該國稅局所屬同仁自行向開缺單位投遞履歷,經面試後調任;外補則是各機關將職缺刊登 ...

國立臺灣大學 政治學研究所 蕭全政所指導 張志源的 臺灣社會住宅政策之政經分析,2010-2020 (2020),提出地政屎缺關鍵因素是什麼,來自於社會住宅、公共政策、偏差、偏差動員、政經分析。

而第二篇論文國立臺灣大學 建築與城鄉研究所 王志弘所指導 林傳芃的 身土不二:從農業生產到香港「農業地方」的生產 (2019),提出因為有 農業地方、地方生產、香港新界、本土論述、身份認同的重點而找出了 地政屎缺的解答。

最後網站最接近天堂的地獄這4種公務員沒人要當| Yahoo懶人卡則補充:政院統計,2015年4月至2017年2月,土木工程職缺達2145人,為技術類公職首位。 ... 地政機關掌管土地徵收、重劃與開發等,當中夾雜龐大的利益,所承受 ...

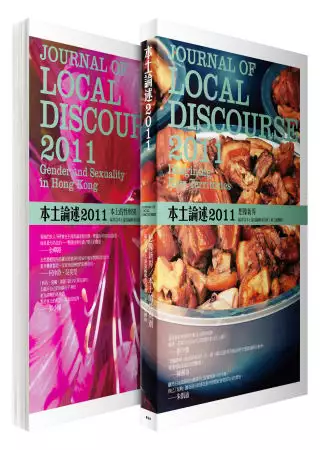

香港本土論述2011:本土的性與別 / 想像新界(單書雙主題雙封面)

為了解決地政屎缺 的問題,作者馬家輝梁文道王慧麟 這樣論述:

香港本土論述2011年版 本次專刊討論兩項主題:本土的性與別 / 想像新界,故以雙封面表現。 【本土論述的風格】 本刊是一本人文科學刊物。每年舉辦論壇,邀請各界人士就香港本土具爭議性的議題進行討論與交流。本土論述網羅了多種風格。除了香港本土化問題之外,亦有來自台灣的夏鑄九教授為都市化把脈。同時,也有香港左派人士凌文海細談殖民地的另一種生活。另外,本刊也未忽視本土學者的中國視野和情懷,反省了港資公司壓迫中國工人的做法。 有老有嫩、有軟有硬、有中有西、有左有右,就是本土論述的風格! 編者簡介 馬家輝 傳媒人、專欄作家、文化評論學者,現為香港城市大學中國文化中心助理主任。生於香港,

台灣大學心理學系畢業,芝加哥大學社會學碩士,威斯康辛大學社會學博士,著作於兩岸三地出版。 梁文道 身兼專欄作家、電視節目主持、時事評論員、牛棚書院院長等多重角色。評時事、寫文化、講飲食、參與文化及社會運動。近年,於內地出版著作、主持節目;但他依舊家在香港,留守香港。 王慧麟 文字工作者,曾任職香港特區政府,傳媒及學術機構,倫敦大學亞非研究學院法律系哲學博士。 序言 王慧麟 vii 第一部分︰本土× 性別本土論述2011 研討會︰本土的性與別1 本土的「剩」與別無選擇 / 金曄路2 對「剩女」的回應 / 文潔華專題文章:本土的性與別3 圍牆與衣櫃-香港女性懲教人員的同性愛文化與心理淺釋

/ 何仲詩 / 吳奕瑩4 尋找社區性別的殖民脈絡 / 金佩瑋5 內地孕婦產子:中港跨境下的階級問題與身份認同政治 / 胡嘉明6 開放空間 / 譚迪詩7 色情查禁的兒童想像 / 曹文傑8 基層.都巿.邊緣連結-西西、洛楓、游靜本土詩作散析 / 鄧小樺 第二部分︰本土× 新界土地本土論述 2011 研討會︰想像新界9 繪述新界村落的生活世界:土地,發展與歷變 / 張少強10 推進介入新界問題的想像前沿 / 陳劍青專題文章:想像新界11 菜園新村導賞團記 / 朱凱迪12 否想新界:呼喚香港的土地政策 / 鄒崇銘 第三部分︰本土× 政治主體專題文章13 香港城邦與港人自治論 / 陳雲附錄一︰香港城邦

自治運動總綱附錄二︰香港城邦精神標誌說明14 主體的「缺失和被剝奪」 / 周思中15 迷離特區亂源考 / 孔誥烽 第四部分︰本土× 危機社會本土論述 2011 研討會︰危機社會16 危機社會的反思 / 陳智傑17 危機社會的理論 / 馬傑偉專題文章:曾治七年初探18 香港往何處去 / 張炳良19 如何理解香港的政治危機? / 許寶強20 曾蔭權:成也公務員,敗也公務員 / 葉健民21 成也民望,敗也民望︰曾蔭權時代的民意政治 / 方志恆書評22 信,還是不信 / 梁文道 第四個年頭了。 今年有兩個焦點。第一,本土與性別。構思約稿,過程頗為艱鉅,幸得金曄路襄助,邀請多位學者專家操刀。金曄路

先分析香港「剩女」之現象,特別是「剩」一字在香港社會的意義:究竟是簡單的女人「嫁唔去」情結,抑或是個人對孤獨的恐懼,又或者有深一層的性別與婚姻的標籤。 社會標籤,尤其是婚姻、獨身、伴侶之論述,是何仲詩及吳奕瑩文章的旨趣:究竟在高高的女子監獄圍牆下,女懲教人員的同性戀文化是怎樣形成的?她倆之考察,讓我們思考,究竟這種同性愛的文化,是「剩」的文化在主宰,還是在一個尊崇紀律的生活下,自然形成的同性愛情。兩人提到,女懲教人員之同性文化由封閉逐漸走向不避忌,也與社會逐步走向開放之局面有關。誠然,香港社會表面是開放了,有同性戀者勇於「出櫃」,但「出櫃」的朋友面對的卻是更大的社區圍牆,性別成為了社區圍牆

的一條巨大的界線。 金珮瑋在參與灣仔區議會的經驗,要社區進一步要與性別「對抗」,揭開的就是更高更大之文化深層結構。胡嘉明則從身份出發,考察大陸孕婦對本土身份的衝擊。金珮瑋側面帶我們從社區建構身份,胡嘉明則從孕婦找出身份,然則我們的母體在哪裡? 性別政治的另一端,是一個尋找他者的過程。譚迪詩談的是菲律賓女傭在香港的生活,對空間的使用及爭取。曹文傑卻從社會對兒童色情的想像,特別是立法會對兒童色情的討論,進一步挑戰僵硬的色情定義及年齡的法律分野。至於鄧小樺則從女性詩人出發,探討她們的作品如何反映基層社會的連結及都市生活的想像。 今年的另一個主題,亦是未來本土發展的另一個戰場:新界。新界論

述,不應只是「原居民」之論述,更需要重新想像,重新思考其定位,更不只是(不)發展或該發展甚麼的問題。張少強打頭陣,以在地考察的結果,挑戰西方對新界傳統習俗的想像及建構。 新界之傳統既然不是西方學者所云,是「想像」出來的話,那麼新界該是或該有怎麼樣的文化及想像?陳劍青及朱凱迪提出在新界土地抗爭的經驗,尤其是菜園村及馬屎埔村的抗爭,以突顯新界土地發展的矛盾及尷尬:究竟在新界復興農業,是城市及外來青年對新界土地強加之想像,還是社會各界爭奪土地資源的借口?鄒崇銘則直指問題核心:政府一向缺乏土地政策, 導致現在新界出現的資源問題。但政策越混亂,不啻是更多想像的好機會? 一如既往,香港該往何處,是

本刊一直討論的主旨。陳雲揭櫫城邦自治運動,引來周思中探索主體的思考,以及孔誥烽痛陳香港時局亂源之迷。但眼前該往何處走?陳智傑點出了對危機社會之反思,張炳良提出,香港走發展主義之可能,至於許寶強則提出,現在的政治危機,不再是本土,而是階級! 梁文道的書評,談司徒華。 在這裡要感謝很多朋友的幫忙,特別是新力量網絡的朋友及義工,以及序言書室的鼎力支持,名字甚多,難以一一盡錄,請諸君見諒。最後,我特別感謝兩名學者,同意加入本刊顧問委員會。他們是中文大學哲學系的劉國英教授以及中文大學新聞與傳播學院的馬傑偉教授。他們一直關心和支持本刊工作,一如顧問委員會內其他學者專家,提出不少寶貴意見,不勝感激。

王慧麟2011年12月 本土的「剩」與別無選擇金曄路香港浸會大學人文學課程助理教授王慧麟提供了一個很大,也充滿無限想像空間的題目,「本土的性與別」,我稍為發揮了一點創意,把題目改為「本土的『剩』與別無選擇」。「剩」是「剩女」或「剩男」的「剩」。這個題目已經講了很久,這個現象存在了更久。從我小時候的上海( 還沒有變成妖魔城市的時候)已經存在。我的幾個非常能幹的阿姨,我幾歲大就知道她們是「大齡女青年」,大家都很焦急要幫她們找對象,其實她們那時才20 多歲。到有「剩女」這個名詞出現,應該是在幾年前,很可能是從媒體或者我的學生那裡學到的,大陸和香港一下子都興奮地討論著這個「社會現象」。當然,「

現象」是比較好的說法,悲觀或比較刻薄的會說成是社會「問題」,或「女權主義」的禍害( 說這種話的人一般只懂寫「女權主義」四字,對甚麼是feminism 是絕對無知的)。每次上課,無論在大陸還是香港,一說到剩女,同學們都會突然醒過來,尤其是男同學,忽然找到了發洩的渠道,把平生遇到的「性別不公平」和被女生欺負的氣都出到剩女的頭上。加上最近,大家都愛的「黃金剩女」劉若英結婚了,報紙的標題大多是慶賀她「終於脫離」剩女行列了,她「終結孤單」了,「終於步入婚姻」,好像「剩女」是一個萬般無奈的過渡時期,只有步入婚姻才可以脫離這個「唔湯唔水」的階段。所以,我覺得剩女很有問題,不是剩女本身有問題,而是我們如何看她

們和剩女這個命題本身很有問題。所以,這個題目還是要講下去。剩女的前世今生我小時候的中國,是前高鐵時代完全沒有發展的社會主義中國。七十年代沒有剩女,只有「大齡未婚青年」;而且當年的「大齡」在今天來說,也許還沒有某些模年齡大。我印象中的大齡女青年,都是很能幹,個性獨立的女性。但因為沒有對象,常常被侮蔑為心理有問題,性格孤僻,不合群,或統稱「老姑娘」。後來,來到香港,我接觸到「老姑婆」這個名稱。有些老姑婆更被叫做「男人婆」,包括我中學時候的音樂老師,我們戲稱她為Uncle XX,大家都很尊敬她,但同時也喜歡八卦她是不是穿男裝內褲。小朋友在還沒有知道結婚的美好和恐怖之前,已經很自然的用老姑婆罵人,被罵

的也不知道為甚麼自然的會感到很生氣。反正,從小到大,從內地到香港,很明確的一個訊息─不結婚的女人有問題。本土的厭女脈絡講香港的剩女,一定要把討論置放在香港根深蒂固的厭女脈絡。厭女,就是討厭女人,misogyny,是一種存在於某些社會的集體無意識。很多社會都有這種厭女傳統,以不同的形式表達,從語言、宗教、藝術、文學到民間信仰、禁忌等,明顯的、隱晦的,都存在貶抑女性的思想。粗口( 髒話)是一個最好的例子,或者日常語言所反映的性別價值觀,也很明顯的有男好女壞的現象。單在粵語中就有很多例子,「三姑六婆」、「婆媽」,「好女人」( 好字要拉長來唸),「好娘」( 娘字唸高音)等等,但「好man」似乎在任何語

境都是一個稱讚,甚至「好man」的女性也在一定程度上受到社會的認同或默許,起碼比「好女人」的男性容易得到大眾的認同。香港社會的厭女,可以從以下的現象看到。香港的女人不時會在主流的論述被切割、標籤為不同的亞族群,而且是污名化的。當女性在文化、經濟、社會資本方面越來越優厚的時候,她們也同時被切割、污名的最厲害。整個社會充滿了厭女的能量,比較近期的例子是電視娛樂節目《美女廚房》1、近年蓬勃生產的本土厭女名詞:「模」、「港女」、「北姑」、「中女」,當然還有「剩女」。在日常生活,我們也不缺例子,上班族都避忌那些( 疑似)單身中年的女上司;有大學女生坦白告訴我,她覺得男老師比較「有料」;另一個年輕的女生認

為阿媽說話沒有阿爸有文化,男人的聲音就是比較有權威;女博士在中國大陸被認為是「第三性別」,也是成為剩女的高危族群;男人不要像女人,但女人像男人卻還ok。可以看到,女人在香港會因應她的年齡、外貌、護照上的身份、口音、職業、婚姻狀況而被標籤為不同的取笑、攻擊對象,當然不同族群的女性也互相攻擊、競爭。「模」、「港女」、「北姑」、「中女」,每個都可以成為一個獨立研究的題目,今天沒有時間逐一討論,這些名詞的出現所反映的是香港社會的厭女現象。像不承認有種族歧視一樣,沒有多少香港人會承認自己對女性有偏見,但這些對女性污名化的標籤正好證明了我們的社會對女性並不友善。

臺灣社會住宅政策之政經分析,2010-2020

為了解決地政屎缺 的問題,作者張志源 這樣論述:

本研究從政治經濟分析角度,討論臺灣2010-2020年社會住宅政策因果脈絡,並結合社會住宅之建築計畫內容,分析社會住宅建築特色。 在社會住宅政策倡議與反對(2010-2011)階段,主要分析社會各界對社會住宅政策推動的正反意見,討論該政策出現歷程及政策倡議侷限在新北市及臺北市之原因,探討此階段馬英九總統的政治考量及社會住宅推動聯盟的倡議目的和內容。 在社會住宅政策執行停滯與變動(2012-2015)階段,主要分析中央政府原規劃社會住宅與合宜住宅並行,但因2014年桃園八德合宜住宅標案弊案而改變之原因,並探討此階段民間團體發動巢運,對社會住宅政策提出之觀點。由於此階段政策侷限在新北

市、臺北市、桃園市,故探討社會住宅推動聯盟、內政部、內政部營建署、臺北市政府、新北市政府、桃園市政府、三個直轄市的市長候選人及總統候選人對社會住宅政策之觀點。 在社會住宅政策創新與更新(2016-2020)階段,主要分析實現蔡英文總統宣示8年內興建20萬戶社會住宅,中央政府及地方政府提出的各類配套方案內容以及《住宅法》修訂及政策創新,探討此階段社會住宅推動聯盟、內政部及內政部營建署社會住宅政策觀點,分析各直轄市政府對於社會住宅政策的執行成果。 最後討論台灣社會住宅政策的特殊性,並提出社會住宅政策未來展望與建議。

身土不二:從農業生產到香港「農業地方」的生產

為了解決地政屎缺 的問題,作者林傳芃 這樣論述:

在香港社會對土地規劃問題的熾熱討論和爭辯中,農業土地既是邊緣議題又是主題之一,「開放農地發展」被納入到解決土地及房屋供應的論述中,而農業、食物生產以及在農地上埋首勞動的人們,則被淹没在一片喧嘩聲中。香港的農業是「都市農業」,這突出了香港農業與城市之間的關係和張力,也同時預示了城市居民和農村居民之間結盟與排斥的雙重可能性。近年有關香港農業的經驗層次的討論有所增加,然而大部份研究都偏向農業或農業土地的某個面向,缺乏兼顧土地規劃和農業實踐的研究,探討農業與香港城市發展的張力。本研究希望以更宏觀的角度,將農業置於近年香港特殊的政治環境中,討論農業對香港的未來發展的啟發。本研究參考王志弘(2015)的

地方的多重張力的架構,探討三個案例(馬屎埔村、蕉徑村和荔枝窩村)面對的張力,並提出「農業地方」生產的概念,整合「地方生產」、「農業生產」與「身份政治認同」,突出農業生產與在殖民時期和後殖民時間的身份政治的關連。本研究梳理香港城市治理的特性,以及在地農夫和投身農業保育運動的行動者如何與政府、資本與地方力量組成的發展聯盟角力,重新論述農業、農業土地與香港社會未來發展的連接。本文藉由「地方」的概念,指出以空間的均質化角度去討論農地,會忽視數十年甚至數百年的農業活動在土地上創造的累積;而從地方的獨特性的角度,則能讓我們看到農業活動在土地上創造的網絡和連接,以及這些連接如何促進各端的人和非人的福祉。故此

,本文提出以「農業地方」的概念來討論香港的農地的生產和再生產的過程。透過以質性研究方法,本研究以香港新界三個農業地方為例,探討當前的香港農業復興運動中,跨界的行動如何連接全球和地方網絡,促成農業地方的生產,而「農業地方」又如何支持行動者的身份認同和實作基礎。 本研究透過民族誌的書寫,呈現香港新界的農業地方的生產過程。「馬寶寶社區農場」正努力抵抗都市擴張、房地產開發;蕉徑的行動者面對政府主導的「農業地方」生產,企圖重新界定農業,以植根土地的論述提出「農業地方」的不同想像;荔枝窩村強調客家文化的復耕復村努力,得到政府、教育和慈善體制大量資源的支持,成為發展導向的香港社會中的獨特案例。這裡有由下而

上,也有由上而下的農業地方生產。在網絡社會關係中,形成了不一樣的地方,而身份政治和身份認同就在這個過程中得以實踐。這樣的角度,使我們得以更細緻地看到土地與人/非人行動者的關係,得以想像新界的各種可能。本文同意王志弘(2015),地方不必然是保守或解放的,這視乎行動者的動機和策略。 本研究指出在當代的「農業地方」生產過程中邊界工作的重要性,邊界生成了領域、地方,然而,無論邊界、領域或者地方都是未完成的,是一直在進行中。地方生產便是一個跨越邊界、跨越領域,透過身體、情感、想像不斷重新定義地方的過程。在農業地方中,農夫的生產方式與身份認同受制於地方,也同時定義和生產了地方。地方生產並不是城市特有,

一直被視為較少變化的香港鄉郊正在發生的「農業地方」生產,使我們重視思考城鄉之間的關係,想像在全球都市化趨勢下的各種可能。

地政屎缺的網路口碑排行榜

-

#1.台中市北區 公家機關人員職缺,徵才2022年1月 - Indeed 台灣

公家機關人員職缺現於台中市北區招聘:Indeed.com與更多. 於 tw.indeed.com -

#2.107年公務人員高考三級考試任用計畫彙總表第1 頁

現缺. 107年. 10月. 至12. 月. 108年. 01月. 至05 ... 臺北市中山地政事務所 ... 地政. 臺南市政府地政局. 1. 0. 0. 0. 1. 地政. 地政. 新北市板橋地政事務所. 於 wwwc.moex.gov.tw -

#3.商調他單位之方式及應注意之禮儀 - 元照

所謂內補,即國稅局之某分局稽徵所出缺,透過該國稅局內部公告,由該國稅局所屬同仁自行向開缺單位投遞履歷,經面試後調任;外補則是各機關將職缺刊登 ... 於 www.angle.com.tw -

#4.最接近天堂的地獄這4種公務員沒人要當| Yahoo懶人卡

政院統計,2015年4月至2017年2月,土木工程職缺達2145人,為技術類公職首位。 ... 地政機關掌管土地徵收、重劃與開發等,當中夾雜龐大的利益,所承受 ... 於 tw.youcard.yahoo.com -

#5.[閒聊] 請問公務員有哪個單位是比較閒的?

會在這邊問是因為我很怕好不容易考上後其實是從電子業屎缺掉到公務員屎缺.... 我想我人生應該經不起考上之後, ... 28 F →nobunagaoda:資訊、人事、戶政、地政一般行政. 於 ptthito.com -

#6.地政屎缺 :: 全台避難所資訊

縣市及鄉鎮市區:臺北市中山區村里:下埤里避難收容處所地址:中山區復興北路430巷1號避難收容處所名稱:五常國中預計收容人數:2... 於 sos.iwiki.tw -

#7.[請益] 商調面試單位選擇(綜合行政、經建行政) - PublicServan

初等地政、高考地政及格。 在桃園某地政事務所當審查當了3年4個月。 高考期滿,在事求人丟很多缺,有兩個星期一撞期,都要先告知要不要去面試。 1. 於 ptt-politics.com -

#8.Re: [討論] 現在人還普遍覺得公務員都很好混嗎? | PTT評價

2021年3月20日 — aikotoba03/20 23:33再考一次換涼缺啊分數不考高點都撿別人不要的屎缺幹嘛 ... T4XI03/21 08:06你就是少數阿,你自己去看看恆春地政,夭壽咧. 於 ptt.reviews -

#9.市府徵才-地政職系課員 - 新北市政府

職缺數:1名(另得列候補1名,候用期間3個月); 發佈日期:2017-01-11 ... 徵才條件:; (一)具公務人員地政職系委任第五職等或薦任第六職等至第七職等任用資格。 於 www.ntpc.gov.tw -

#10.鐵飯碗跟你想的不一樣!-職場新鮮誌

曾在地方地政機關服務的陳先生說,都市計畫、土地開發單位業務執掌,攸關 ... 有過4次轉調經驗的公務員Tony,曾經應徵一個土木職缺,人事行政局公告上 ... 於 www.okwork.taipei -

#11.112年全國各級農會聘任職員(新進人員)統一考試簡章 - 考友社

第十一職等職缺免證照。 二、員額出缺之農會對於符合應考資格者均應予以受理,不得拒絕報名參加考試。 ◎【各類別應具相關證照表】: ... 於 www.examiner.com.tw -

#12.[請益] 106台南地特-一般民政三等職缺請益- 看板PublicServan

各位板友前輩好,106台南地特一般民政三等有幸上榜想請教以下職缺選填1. ... 臺南市歸仁區公所(1)辦理環保衛生、地政及原住民等業務。 於 ptt.techroomage.com -

#13.屎缺照樣出頭天的必勝心法 - 知識家

這句話雖然已經是老梗了,但不論在任何職場,都一定有你值得你學習的事情。不過,如果你跟我當初一樣,每天都被主管大罵,或者從事上班打卡制、下班責任制 ... 於 www.knowledger.info -

#14.108年公務人員普通考試任用計畫彙總表

臺北市士林地政事務所. 1. 0. 0. 0. 1. 108年公務人員普通考試任用計畫彙總表. 用人機關名稱. 需用時段及人數. 考試類別. 考試等級. 第1 頁,共24 頁 ... 於 www.easywin.com.tw -

#15.[問卦] 公職最最最屎缺是哪個 - PTT八卦政治

欸欸宅宅我最近想去考公職想問一下公職最屎缺是在哪一個機構哪一部門阿讓我可以完美避開一下感恩--. 1 F 推polanco: 警察 08/12 16:38. 於 pttgopolitics.com -

#16.人事行政總處事求人開放資料版: 職缺列表

將人事行政總處事求人網站每日的職缺開放資料以更直覺的方式呈現. 於 opencpa.castman.net -

#17.[閒聊] 現在新公務員其實也不輕鬆對吧? at WomenTalk

推yuuyuuderO: 我地政相關工作的,平日晚上8點後或是假日都曾接到稅 10/27 14: ... 推JohnsonDick: 推推這幾年的新公務員根本都是屎缺啊 10/27 16:54. 於 bwall.amassly.com -

#18.地政事務所工作ptt的推薦與評價 - 湯屋溫泉網紅推薦指南

地政 事務所工作ptt的推薦與評價,在PTT、FACEBOOK、YOUTUBE和這樣回答,找地政事務 ... 地政事務所工作ptt 在[請益] 普考地政增額職缺選填- 看板PublicServan - 批踢踢 ... 於 spa.mediatagtw.com -

#19.[問缺] 初等地政職缺請益| PublicServan 看板| MyPTT 網頁版

小弟今年錄取初等考地政,正在選填志願不曉得有沒有先進有資訊能夠提供或是建議,請大家多多幫忙指教,以下是想要選填的機關及網路公告工作內容: 1、交通部公路總局 ... 於 myptt.cc -

#20.[問卦] 公家單位最屎的缺??? - Gossiping板- Disp BBS

一般來說公家單位的職缺都給人養老效率差沒事做的感覺可是總有一些屎缺很忙又累的吧想問問公家 ... sjfrnbu: 地政5F 223.141.56.172 台灣09/24 22:07. 於 disp.cc -

#21.市政府職務代理甘苦談面試經驗暨工作甘苦談 - 1111人力銀行

當時面試時為三個面試官,業務單位主官、高階主管(主任秘書)、單位人事。首先自我介紹,後由面試官提出問題,方向為1.對職缺. 於 www.1111.com.tw -

#22.永慶房產集團菁英招募網-職缺查詢

公正地政士聯合事務所-代書助理(歡迎不動產相關科系加入), 永慶代書, 專科, 大學、不拘工作經驗☆具備地政士證照,首年保障每月36K,完整晉升規劃及教育訓練☆晉升辦案代書 ... 於 mps.yungching.com.tw -

#23.業務助理及職代(臨時人員) - 徵才公告 - 桃園市政府地方稅務局

二、請於110年3月31日下午5點前(郵戳為憑)完成紙本及電子檔資料寄送,若同時應徵同期本局職缺,請來電告知,無須重複寄送: (一)紙本資料:請將公務人員履歷表(簡式) ... 於 tytax.tycg.gov.tw -

#24.考上公務員一年多讓他超心寒曝4點辛酸處勸「艱辛凶險」

三、極度勞逸不均,他說80%的職缺都是會把你操到懷疑人生,反而比較輕鬆的工作不是給待退的老鳥,不然就是給有靠山的約聘工友,就連初等普考進來的 ... 於 udn.com -

#25.[請益] 臺中市政府都市發展局科員缺 - PTT Web

(二) 其他臨時交辦事項是在臺中市政府住宅發展工程處的缺本身是地政職系, ... 不擔心是屎缺,有熱忱想學,配合加班是ok,怕的是沒前輩教, ... 於 pttweb.tw -

#26.[問題] 考上公職卻是屎缺會去做嗎? - womentalk

哪些公職是屎缺就不列出了通常吃力不討好、 付出與回報不成正比甚至有牢獄之災的風險遇到這些 ... 34 F 推shiaobai: 地政好像很容易要賠錢 05/07 01:17. 於 pttstudy.com -

#27.Re: [請益] 高考地政職缺請教- publicservan | PTT職涯區

Re: [請益] 高考地政職缺請教 ... 嚴格來說財政局這個缺算是公產管理的吧. ... 11 F →yokoyah:還淪的到新人新進的當然是屎缺啦 61.225.118.179 09/20 12:26. 於 pttcareer.com -

#28.[請益] 關於土地鑑界- PTT看板home-sale - 干饭人

Fuzishan: 是地政處理吧八卦是鑑界業務是屎缺~ 09/01 13:52. → cobrabaton: 你本人要到,有什麼問題直接問測量員。一堆代書申請 09/02 08:14. 於 ganfanren.tw -

#29.地政公職vs公股銀行 - 記者快抄

[即時新聞/記者快抄] 故小弟於退伍後準備今年6月的專技人員普,考地政士,1. ... CiWan: 勤地關心你;地政公職有好缺有屎缺很難說,但是在不確定 ... 於 ptt.islander.cc -

#30.公家機關約聘18年,月領33K,42歲不被續約...台灣求職怪象

勞動部最新統計發現,秘書、行政、總務、助理等事務支援職務應徵數第一名,大學畢業生26.8%想要從事,1個職缺有1.4名求職者競爭;相反的,其他職務別 ... 於 www.businessweekly.com.tw -

#31.Re: [討論] 現在人還普遍覺得公務員都很好混嗎? - WomenTalk

3樓 推aikotoba: 再考一次換涼缺啊分數不考高點都撿別人不要的屎缺幹 ... 379樓 → yuuyuuderO: 到稅捐跟地政人員的電話,真的是要看人品跟單位啊 ... 於 ptt-chat.com -

#32.「地政系」找工作職缺-2022年1月|104人力銀行

... 士【永慶不動產高雄R14文信加盟店_寬庭房屋仲介有限公司】。104人力銀行提供全台最多工作職缺,及專業求職服務,更多「地政系」找工作職缺請上104人力銀行搜尋。 於 www.104.com.tw -

#33.[請益] 108高考地政志願選填 - 被動收入的投資秘訣

您即將離開本站,並前往[請益] 108高考地政志願選填- publicservan | PTT職涯區 · 確認離開返回上頁. 常見投資理財問答. 地政非本科PTT代書ptt地政士是公務員嗎地政 ... 於 investwikitw.com -

#34.最容易考的公務人員考試大公開!告訴你最好考的公職其實還有 ...

每年常態開缺,投考機會多的考試:例如:初等、地方特考五等、高普考、 ... 例:公職社會工作師、衛生行政、地政、交通行政、觀光行政、航運行政、 ... 於 www.pcsr.com.tw -

#35.南投縣政府Nantou County Government - 徵求人才

徵求人才資料列表. 徵才項目, 徵才單位, 登錄時間, 截止日期. 公開約用業務督導員1名, 社會及勞動處勞資關係科, 111/1/7, 111/1/26. 於 www.nantou.gov.tw -

#36.公務員真輕鬆? 他淚訴4個月閃辭的恐怖經驗 - 自由時報

公務員被許多人認為是輕鬆穩定的鐵飯碗,但PTT國考板(Examination)10日有網友討論,說公職的終身保障只是表面上,實際上有許多小手段可以把人逼走。 於 news.ltn.com.tw -

#37.公務員的真實人生 - 研究發展處

曾在地方地政機關服務的陳先生說,都市計畫、土地開發單位業務執掌,攸關 ... 有過4 次轉調經驗的公務員Tony 表示,他曾經應徵一個土木職缺,人事行政. 於 rnd.ntut.edu.tw -

#38.[請益] 關於土地鑑界- home-sale - PTT生活資訊討論

12樓 → Fuzishan: 是地政處理吧八卦是鑑界業務是屎缺~ 09/01 13:52. 13樓 → cobrabaton: 你本人要到,有什麼問題直接問測量員。一堆代書申請 09/02 08:14. 於 ptt-life.com -

#39.Re: [閒聊] 國考生找工作的窘境

某區衛生所職代假設5/1開缺截止日5/10 我5/2有寄履歷結果在5/15 FB社團看到 ... 除非就真的很缺人,不熟也可以練兵一下,但就是屎缺才會 05/30 23:54. 於 www.taiwanlawmp3.com -

#40.鐵飯碗也會生鏽:公務員在忙什麼? - Medium

我被分發到臺北市某個區公所,然後開始體會到為何PTT 上稱雙北公務員為「屎缺」。我必須澄清一件事,跟許多人相比,我已經相當幸運了,因為我在機關裡 ... 於 medium.com -

#41.事少離家近or賽缺?-公所民政課-上榜生分享專區

食品技師 · 不動產估價師 · 地政士考試 · 記帳士考試 · 不動產經紀人 · 驗光人員考試 ... 事少離家近or賽缺?-公所民政課 ... 我的業務是「賽」缺? 於 www.cek.com.tw -

#42.找地政屎缺相關社群貼文資訊

提供地政屎缺相關文章,想要了解更多地政士前景、台銀地政ptt、代書工作內容相關不動產資訊或書籍,就來不動產貼文懶人包. 於 realestatetagtw.com -

#43.[請益] 地政職缺(北市都發局、原委會)請益- 看板PublicServan

『替老友(具有身心障礙資格)代po』 事求人有二個中意的職缺1.臺北市政府都市發展局住宅服務科(臺北市中山區南京東路三段168號18樓) 工作項目: ... 於 www.pttweb.cc -

#44.找地政屎缺PTT相關社群貼文資訊

提供地政屎缺PTT相關文章,想要了解更多桃園區公所PTT、公所採購ptt、一般民政工作甘苦相關科技資訊或書籍,就來科技貼文懶人包. 於 techtagtw.com -

#45.[閒聊] 我的胡整(戶政)時代-(上+下)完整版

目前打的算盤是,倘若新工作也是個屎缺,大不了再請調回戶所來,反正雙北戶 ... (3)其實印鑑證明,九成以上都是核發給地政機關在用的;但很遺憾的 ... 於 moptt.tw -

#46.地政的缺? - 考試普考QA

考上高普考地政或是地特的地政分發的缺真的都是屎缺嗎?? 那如果是國營的地政缺呢?? 有人有經驗可以分享的嗎? - ... 於 job.faqs.tw -

#47.考試分發相關問題1~10

如分發單位為臺北市大安地政事務所,分發任用之主管機關是否是指臺北市政府? ... 實務上許多機關職缺工作內容確與實際工作內容有差異,而且許多機關長官多以業務指派 ... 於 ccs.cyc.edu.tw -

#48.【心得】分享在地政事務所的7年職場心得 - 哈啦區

Gnjoy頭號粉絲 那薪資多少呢. 2018-05-12 18:09:12 ; 修次 以前以為地政是爽缺直到我自己得去辦繼承登記查一堆地籍圖等資料才發覺真是靠杯的多建檔跟存檔就 ... 於 forum.gamer.com.tw -

#49.【身障特考】2022/111年身心障礙特考考試時間、簡章、缺額

身障特考錄取後起薪約3萬至4.7萬元,與高普考等同職等考試相同,薪資福利有保障。 項目. 內容. 報名日期. 110.12.28(二)-111.01.06(四). 於 www.3people.com.tw -

#50.「屎缺」招嘸人新北市這單位傷腦筋 - 蘋果日報

新北市退休人員逐年減少,但仍有不少局處科室錢少、事多、離家遠,是國考生口中的「屎缺」,養工處甚至開出高考名額28人卻無人報到。 於 tw.appledaily.com -

#51.臺北大眾捷運股份有限公司-徵才公告

跳到主要內容區塊. __VIEWSTATE. 網站索引. search. 請輸入關鍵字 undefined 搜尋. 進階搜尋. 分享. 您的瀏覽器不支援JavaScript功能,若網頁功能無法正常使用時,請 ... 於 www.metro.taipei -

#52.徵才公告 - 新竹市政府

本市東區區公所委任第四職等至第五職等或薦任第六職等綜合行政職系里幹事職缺內陞公告. 人事處. *. 111-01-24. 工務處(土木工程科)徵臨時人員(工程師). 於 www.hccg.gov.tw -

#53.何謂土木高普考爛缺~地雷~很黑???????

大家不用去擔心考上公門市爛缺的情況雖然撿軟柿子是人之常情不過我在公門6、7年, ... 至於說地方政府地政事務所戶政事務所更涼~你改天問小說劇情他們都讀得很熟,地方 ... 於 www.civilgroup.org -

#54.到底哪一類科的公務人員可以真正朝九晚五?

地政. 人事行政. 我知道公務員涼不涼主要跟單位有關. 但還是想請教大體而言哪科比較能分到好缺 ... 會留到要開考試缺,基本上都是爛缺。 於 forum.babyhome.com.tw -

#55.遇到""屎缺""工作該怎麼辦?? - Mobile01

這間公司我才來一個多月就已經有三人離職了這公司經營十多年了薪水還不錯(跟同行的比約多15-20%)但是人力平均年資不到一年常常在換人因為公司制度問題 ... 於 www.mobile01.com -

#56.[心得] 公家機關並沒保障終身- Gossiping板 - Facebook

考上公務員卻踩到屎缺的悲慘心得:『我身上已經背負了三千萬的工程費用,而且我盡心盡力處理國家事務,卻完全沒效率可言,上級長官交代事項要【概括 ... 於 zh-tw.facebook.com -

#57.高普考- 錄用後選填志願與分發!中央與地方哪個好? @ 國家 ...

您可依照說明至人事行政總處網站上觀看職缺並選填志願。 選填可以參考:公務人員高等考試三 ... 辦理地政、土地徵收地價、出納及臨時交辦事項等業務。 於 gov3people.pixnet.net -

#58.公職職缺

例:公職社會工作師、衛生行政、地政、交通行政、觀光行政、航運行政、體育 ... 考公務員不再追求鐵飯碗「服務熱忱」成選擇關鍵│公職考試│職缺; 公職屎缺考上該去嗎 ... 於 www.o2cllence.co -

#59.[閒聊] 地政的缺? - 看板Examination - 批踢踢實業坊

考上高普考地政或是地特的地政分發的缺真的都是屎缺嗎?? 那如果是國營的地政缺呢?? 有人有經驗可以分享的嗎? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) 於 www.ptt.cc -

#60.「地政ptt」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口

可同時報考高普考、地方政府特考、地政士、不動產估價師、不動產經紀人, ... 剛開始,我真的超級無敵排斥編口訣, ... ,爬文大家都說地政都屎缺,可是我每次去地所看 ... 於 1applehealth.com -

#61.公家單位約僱人員約聘人員(內定篇) - 鐵絲人的人生

屎(辛苦的工作)缺,屎缺整天在招人,常常看到某些單位,每個月都有徵人啟事. 別懷疑去面試巴,面試錄取率高達40%以上,只要符合他的條件. 於 hankworld.pixnet.net -

#62.地政普考的工作內容? - 看板PublicServan | PTT職涯區

爬文大家都說地政都屎缺,可是我每次去地所看都還蠻ok的樣子耶(新北非鄉下),真的每天都加班七晚八晚嗎?那有家庭的人怎辦? 如果這麼辛苦為何還是一堆人想考? 於 pttcareers.com -

#63.面對會可能會去屎缺的心情 - 公職板 | Dcard

大家好,分發結果快到了,由於我的考科錄取人數不多,大概可以推斷自己的落點可能會在屎缺的單位,請問大家如何調適這種心情,還是要硬著頭皮準備地特 ... 於 www.dcard.tw -

#64.1萬名職缺、月薪5萬!國內房仲三龍頭年後搶人大戰將開打

△「信義房屋、台灣房屋、永慶房屋」年後預計釋放萬名職缺,保障底薪5萬元。 ... 上市房仲集團,全省信義房屋皆為直營店,旗下有建經、地政士事務所、 ... 於 www.setn.com -

#65.公部門待3年就自動取得證照?高普考技術類開缺沒人考 - 風傳媒

... 不斷在高考三級下新增職系;儘管新職缺不斷開出,但面臨等無人的困境。 ... 蔡宗珍表示,該職系與地政職系視為同一職組,過去以來一直是地政職系 ... 於 www.storm.mg -

#66.[請益] 109地特四等桃園地政職缺 - PTT 問答

大溪地政事務所(3缺) 2.蘆竹地政事務所(1缺) 大溪開這麼多缺是增編人力還是...? 但聽親戚的朋友說大溪登記課課長人很好這四個缺確定都是最累的 ... 於 pttqa.com -

#67.高普初考電子工程,工作內容職務分析,分發機關

反觀公家機關中因為有不少「電子工程」類科的職缺,近十多年來電子工程類科均穩定招考,建議電子相關領域的同學可以立志應試高普考電子工程人員,此類科各分發機關辦理 ... 於 goldensun.get.com.tw -

#68.[請益] 地政職缺(北市都發局 - PTT

[請益] 地政職缺(北市都發局、原委會)請益. 作者: linnomo (熱愛自助旅行的行家) 2021-12-19 15:28:05. 『替老友(具有身心障礙資格)代po』 事求人有二個中意的職缺 於 www.ucptt.com -

#69.【問題】 土地登記好抽象- 國考板 - WEB批踢踢(PTT)

想請問地政類科或地政士的考生我是第一次準備考地政(前幾天剛去當地特的炮灰)因為*光數位學院的老師* ... 3 F :→ pk0943: 上大多都是屎缺 12/17 13:17. 於 webptt.com -

#70.地方特考科目與成績計算 - 公職王

其他專才:各類專業類科,具備專業知識的你更具優勢。 公職社會工作師、衛生行政、地政、交通行政、觀光行政、航運行政. 技術類科:需相關 ... 於 www.public.com.tw -

#71.[工作] 國營地政類科實務- Gov_owned - PTT網頁版

如題,小弟目前高考在地政機關服務但為民服務漸漸變的比工作本身還重要電話接待禮儀、口語應對、太多了... 且常常冒出一堆所謂創新,增加無謂的工作量想請問板上有沒有 ... 於 ptt-web.com