彰化市街圖的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦蘇峯楠,石文誠,張安理,鄭勤思,陳怡宏,李文媛,莊梓忻,莊竣雅,謝燕蓉,曾婉琳,曾明德寫的 看得見的臺灣史.空間篇:30幅地圖裡的真實與想像【隨書贈〈十九世紀臺灣輿圖〉&〈五十萬分一臺灣蕃地圖〉經典復刻】 和林欣誼,曾國祥的 老雜時代:看見台灣老雜貨店的人情、風土與物產【人客來坐版】都 可以從中找到所需的評價。

另外網站員林市- 维基百科也說明:員林市(臺灣話:Oân-lîm-chhī),前身「員林鎮」,位於臺灣省彰化縣中部偏東,是南彰化的經濟和文化中心,人口約有12萬多人。員林建立於1728年(清雍正六年),1920年 ...

這兩本書分別來自聯經出版公司 和遠流所出版 。

南華大學 科技學院永續綠色科技碩士學位學程 洪耀明所指導 邱婕羚的 彰化孔廟白沙書院舊址再利用之永續發展評估 (2018),提出彰化市街圖關鍵因素是什麼,來自於古蹟、歷史建築、再利用、場所精神、永續發展。

而第二篇論文國立臺北大學 都市計劃研究所 郭肇立所指導 吳俊龍的 日治時期彰化平原殖民空間生產 (2009),提出因為有 彰化平原、空間生產、殖民產業、中產階級、知識份子的重點而找出了 彰化市街圖的解答。

最後網站彰化縣街道犬貓屍體處理作業流程 - 彰化縣動物防疫所則補充:由於不當留言眾多,即日起改為審核制!因此發表新留言後,將不會即時顯示! 新增留言(圖示). │ ...

看得見的臺灣史.空間篇:30幅地圖裡的真實與想像【隨書贈〈十九世紀臺灣輿圖〉&〈五十萬分一臺灣蕃地圖〉經典復刻】

為了解決彰化市街圖 的問題,作者蘇峯楠,石文誠,張安理,鄭勤思,陳怡宏,李文媛,莊梓忻,莊竣雅,謝燕蓉,曾婉琳,曾明德 這樣論述:

《看得見的臺灣史:空間、時間、人間》 首部曲 橫跨 500 年、30 幅珍貴全彩地圖 以全新角度認識臺灣歷史的面貌 國立臺灣歷史博物館收藏與研究之集大成 完整呈現博物館歷史學的新高度 「臺灣」是什麼? 從島嶼到海洋,從城市到鄉村,從山林到平原,《看得見的臺灣史》系列第一冊「空間篇」,以30幅獨特的地圖,探索不同尺度、不同面貌的臺灣,探索從16到21世紀,來自世界各地的人們如何描繪和想像這個島嶼國度,為它的外部與內部劃出政治的、族群的、文化的界線;島嶼上的人們又如何不斷突破和跨越界限,創造出多元而豐富的生活空間。 本書由臺史博

館員共同研究與書寫,訴說地圖與地圖背後的故事,透過歷史學與科學檢測等方式,除了介紹地圖的來龍去脈,更針對每張地圖的時代、人物或圖像細節,進行深入分析,從17世紀以前島嶼逐漸浮現的身影、各方人群的交織輪廓,到帝國殖民下的大製圖時代,與二戰結束至今的多元表述,讓我們對500年間的臺灣,有了不同焦距的觀看方式。 有些地圖帶我們進入城市、街區或特定空間的微觀細節;有的彷彿觀景窗,呈現出不同人群對峙形勢下的特殊視野,展現臺灣歷史舞臺上不同人群交會互動;有些地圖全力追求「精確」與「完整」,為現在的我們提供不少歷史細節,有些地圖卻不乏有虛幻之景的存在。隨著政治上的開放,更有些人使用地圖,傳達

自己的聲音與意見,見證了臺灣愈來愈寬廣與自由的未來道路。 ★隨書附贈縮小35%之〈十九世紀臺灣輿圖〉 & 縮小65%之〈五十萬分一臺灣蕃地圖〉經典復刻 專業推薦 吳密察(國立故宮博物院院長) 李毓中(國立清華大學歷史研究所副教授) 翁佳音(中央研究院臺灣史研究所副研究員) (以上依姓氏筆劃排序) 如果說人類數百年繪製地圖的歷史有何規律,那就是新地圖永遠來自舊地圖的組裝與拼貼。在這個意義上,這三十幅地圖不會只是讓人們發思古之幽情的「史料」;它們或許可為新的「臺灣們」得以誕生的沃土,而這些臺灣可化身為盛 開的花朵,歡

迎遠方的小王子回家。——洪廣冀(國立臺灣大學地理環境資源學系副教授)

彰化市街圖進入發燒排行的影片

向27部隊的每位勇者致意

1947年2月27日晚間台北市發生緝菸血案,隔日2月28日駐守台灣行政長官公署的衛兵無預警開槍掃射抗議群眾,局勢至此急遽惡化。下午三時,政府發布戒嚴令並出動武裝軍警開槍掃射台北市街頭民眾。群眾佔領新公園內的台灣廣播電台(即台北二二八紀念館現址),並透過電台向全台灣廣播說明2月27日晚間發生的緝菸血案,以及當天長官公署廣場的流血事件,並控訴一年多來的政治黑暗、民不聊生、貪官污吏橫行與軍警的暴行,呼籲全台灣民眾驅逐各地貪官污吏以圖生存。隔日起由台北市開始的反抗政府事件蔓延台灣全島,全台各地民眾紛起抗暴。

3月2日,台中地區民眾收到楊逵和鍾逸人廣泛印製倡議召開市民大會的傳單,於台中戲院舉行市民大會,共同推舉台中市婦女會理事長謝雪紅為大會主席,會中強烈抨擊國民黨暴政。參加群眾決定遊行示威,利用消防車鳴響警笛呼籲市民響應起義。3月3日,謝雪紅在台中市參議會組成「台中地區治安委員會作戰本部」,組織「人民大隊」,簡稱「民軍」。霧社地區一百多名原住民泰雅族人下山參與台中作戰本部。民軍的隊伍計有彰化隊、大甲隊、豐原隊、東勢隊、埔里隊、員林隊、田中隊、太平隊、獨立治安隊等等[7]。3月3日上午八時許,國軍於教化會館(空軍後勤部供應分站)出動武裝卡車在台中市區分途進行沿路掃射,採取兩面包抄,與民軍展開激烈槍戰,雙方皆有死傷。當日下午,各地民軍自電台廣播中獲悉消息,紛紛趕赴台中並支援作戰,與台灣中部地區多處國軍的軍事據點進行交戰,自下午四時激戰至晚上,夜雨中,槍砲聲震動全台中市,國軍部隊陷入重重包圍,試圖突圍失敗,國軍部隊於當日晚間十時許繳械投降。至3月4日,民軍共攻取台中市政府、台中市警察局、台中縣警察局、台中市憲兵隊、台中團管區司令部、台中軍械庫六處、台中廣播電臺、台中電信局、專賣局台中分局等重要機構。3月4日上午10時,台中水湳「空軍三廠」(第三飛機製造廠)少將廠長雲鐸與民軍談和並交出武器,此時台中市區以及近郊悉數為民軍控制。3月5日上午,虎尾、嘉義、高雄、台北各地的民軍都向台中作戰本部求援,作戰本部乃將彈藥交付支援作戰。3月5日下午,謝雪紅另組「特別志願隊」支援虎尾機場的戰鬥。3月6日,作戰本部將在地八部隊,及四百餘名青年、學生,與二戰後退伍的台籍日本兵等改組為「二七部隊」,由鍾逸人擔任二七部隊的部隊長。

這是一張1930年代的烏牛欄吊橋明信片,此處即為二二八事件之《烏牛欄之役》戰場,圖中可見烏牛欄吊橋上面有汽車在行駛。

二二八事件之烏牛欄之役中,二七部隊警備隊與國軍廿一師交戰戰場現在的模樣。

二七部隊的基本隊伍,包含黃信卿的埔里隊、何集淮與蔡伯勳的中商隊(台中商業學校學生隊)、呂煥章的中師隊(台中師範學校學生隊)、黃金島的警備隊(獨立治安隊)、李炳崑的建國工藝學校學生隊、林大宜從農村招募當過日軍的農民、延平學院學生、吳振武的民主保衛隊離隊隊員,以及包含霧社地區泰雅族原住民青年的陳明忠的突襲隊等等。職務分配以鍾逸人為隊長、古瑞雲為副官、蔡鐵城為宣傳部長、黃信卿為參謀長、石朝耀為聯絡官、何集淮負責祕書處、吳崇雄為救護軍醫。

3月6日下午,二七部隊的埔里隊成功逮捕以蔡志昌為首的軍統特務份子四十多名,並將之拘禁於台中監獄。3月7日,二七部隊正式成軍,並駐紮於台中「干城營區」、進駐干城營房,同時修理戰車、高射砲、機關砲、迫擊砲,並整修機場。3月8日,二七部隊馳援嘉義的戰鬥。3月12日,二七部隊得知國軍大批增援部隊逼近台中的消息,考量自身實力有限,以及避免與國軍在台中市區進行正面的戰鬥因而波及台中市民,於是部隊轉往南投埔里,並改稱「台灣民主聯軍」。二二八事件期間,二七部隊除攻佔台中各政府機關之外,亦武裝支援嘉義、南投民眾反抗國軍的戰鬥。

二七部隊因得知國軍二十一師於3月12日已進逼台中。而當時已全盤控制台中市警、政、軍機關的二七部隊為避免與國軍於台中市區戰鬥而波及市民,毅然決定於3月12日下午三時起撤出台中,並將部隊,以及武器、彈藥、糧食、車輛等物資暫時集結於埔里國民學校,台中至埔里間卡車來往不絕,沿途民眾紛紛向民軍戰士致意。3月13日上午,台灣民主聯軍(即二七部隊)派出宣傳隊,分乘兩輛卡車到埔里鎮內各地進行宣傳;宣傳部長蔡鐵城(《和平日報》台中總社採訪主任)於車上演講,說明該部隊遷入埔里的任務,並號召埔里鎮民同心協力抵抗國軍21師。3月13日中午,台灣民主聯軍(二七部隊)本部進駐埔里武德殿(現埔里鎮公所位置)。3月13日下午三時許,國軍21師先遣部隊開抵台中,並侵占民間店鋪與住宅以為營舍。3月14日,國軍21師146旅436團之一部(兵力800人)進駐草屯,並繼續前進至水里龜子頭地方,企圖向埔里推進,二七部隊分隊於下午五時獲悉後在中途截擊,迫使國軍退回草屯。3月15日,另一路國軍部隊(兵力一個營)由二水經集集前進至水裡坑(今南投縣水里鄉),並佔領日月潭與門牌潭兩發電廠。又一路國軍部隊(兵力一個連)試圖經由魚池地方包圍埔里。國軍分路夾擊二七部隊,並縮小包圍圈,此時埔里對外通道均為國軍封鎖。當時身為台中農學院學生的突襲隊隊長陳明忠於晚上十時率部夜襲,兵分三路,包圍魚池警察所,16日凌晨二時,與國軍21師146旅436團第2營第4連在日月潭附近發生激戰,國軍頗有傷亡潰退水裡坑。3月16日,增援國軍進攻埔里,警備隊指揮官黃金島率領三十餘名學生軍駐守烏牛欄吊橋西南邊600公尺處的南、北兩側小山巒迎戰,乘地利之便,由上午十一時激戰至黃昏,戰場上槍聲與爆炸聲持續不斷,國軍21師146旅436團第2營傷亡逾200人,此役重創國軍,史稱「烏牛欄之役」。不久後因當地原住民不支持游擊作戰,民軍孤立無援又無法與他處隊伍聯繫,又兩軍兵力火力差距過大、腹背受敵,加上彈藥用罄,於3月16日晚間遂行解散,結束了中部地區的武力抗爭。

彰化孔廟白沙書院舊址再利用之永續發展評估

為了解決彰化市街圖 的問題,作者邱婕羚 這樣論述:

古蹟或歷史建築之保存,主要在於彰顯本身所具有的特色及傳遞歷史意涵,在歷史延續的過程中,無論舊建築是以何種方式保存或再利用形式呈現,都會影響它的保存歷史,或是改變與周圍環境的關係。特別是具有特殊場所精神的歷史性建築,如何適當的結合再利用手法賦予古蹟新生命,讓歷史空間與現代社會共生永續,並彰顯其特殊之文化價值,實為歷史性建築保存之重要課題。本研究將藉由彰化孔廟原白沙書院舊址再利用個案,檢視古蹟及歷史建築在地方的保存歷程,探討具有特殊場所精神之歷史性建築或場域,其再利用手法與場所精神、地方社會發展之關係,並採用聯合國永續發展目標,以經濟、社會、環境三個面向進行歷史空間再利用之永續發展評估。

以白沙書院的興沒歷史與場所精神為背景,分析該書院各階段再利用形式得知,在不同的時空、社會與經濟環境當下,對於歷史性建築自身的美學與精神價值上的期待,轉換成一種對空間的操作模式,而再利用的行為也將影響其自身的空間意義及在社會地位中所扮演的角色;歷史性建築的再利用行為兼具了環境保護、社會發展、經濟循環等面向,將聯合國永續發展目標以經濟、社會、環境三個面向分類,並以量化分析歷史空間再利用之永續發展,結果顯示若再利用形式符合永續發展目標,於經濟、社會、環境等發展面向均衡發展,可讓歷史性建築尋求適切的再利用形式,讓歷史性建築及其空間得以妥適的運用及保存,使其得以延伸文化價值及其永續發展。

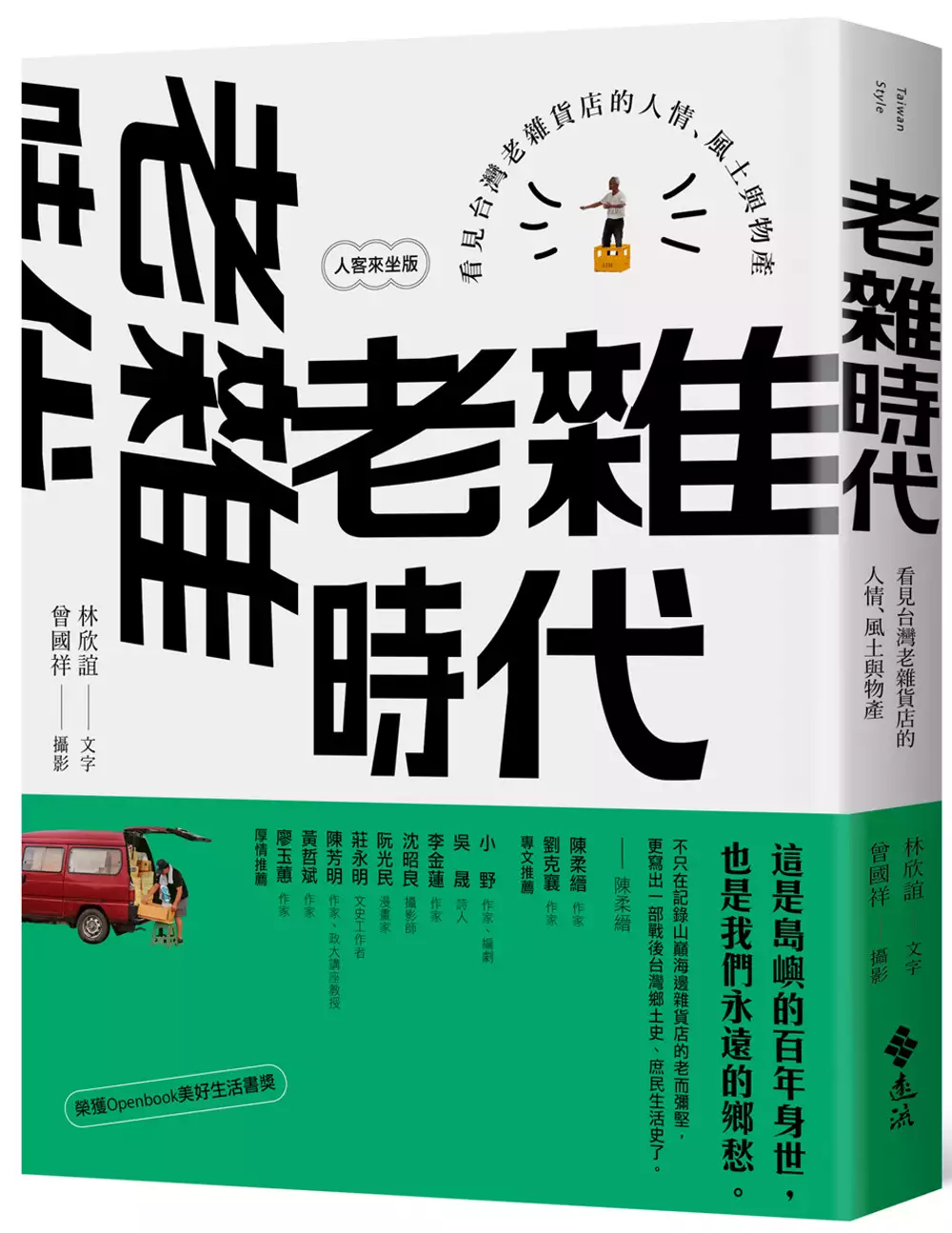

老雜時代:看見台灣老雜貨店的人情、風土與物產【人客來坐版】

為了解決彰化市街圖 的問題,作者林欣誼,曾國祥 這樣論述:

★台灣第一部記述傳統雜貨店產業興衰史著作 ★榮獲2017 Openbook美好生活書獎 ★封面視覺新裝╳內容修訂新版 ★小野、吳晟、李金蓮、沈昭良、阮光民、莊永明、陳芳明、陳柔縉、黃哲斌、廖玉蕙、劉克襄重量級名家推薦 ▌人人心中都有一間雜貨店 ▌ 在便利商店與連鎖超市全面攻城略地下,近幾十年來傳統老雜貨店快速式微,成為被時光掩覆的不起眼的存在。然而雜貨店裡那些好親切的空間陳設,必備的菸酒米鹽,垂涎欲滴的蜜餞零嘴,炮竹金紙、南北乾貨等日常物件,以及鄰里厝邊三不五時閒話開講,日影悠悠的氣味氛圍,仍是無數人心中永遠的回憶。 本書作者全台走透透,跋

山涉水,南征北討,親訪32家情味依舊的雜貨店,帶領我們走進時間的長廊,細數那些故人、舊事、老物,揭開暗藏在積塵角落間的老雜身世。 ▌30幾張臉孔,無數則歷史身世 ▌ 透過攝影鏡頭,拍下了一張張寫滿故事的頭家臉孔;佇立在大樹下、巷弄口或市場老街一隅的店鋪樓宇;以及若干承載了常民生活細節的物件特寫,以最直接、最能喚醒記憶的視覺影像,勾起似曾相識的舊夢。 由數十位雜貨店老闆口述,第一手記錄下的文字,娓娓地道出這些鄉鎮人物的內心話,那些為生活拚搏的點滴,在買賣間流動的人情義理,血淚與微笑交錯,輝煌與黯然常有。且每段個人經歷與家族歷史,皆折射出大時代的光與影。 ▌一間老雜,就是

一片風土、一個時代 ▌ 「都是等稻米收割了、豬養肥了、茶葉收成了,大家才直接捧著米或牽著豬來抵帳。」──三坑子榮興商店 「以前我家雜貨店兼賣豬肉,有陣子豬肝貴,還有人因為買不到豬肝,在我家攤子前發狂打架!」──鹿麻產福美商號 「以前柑仔店就像百貨公司,從吃的到用的,除了衣服以外什麼都有!」──保力振益商店 「我當時一天賣檳榔賺的錢,比中油員工一天薪水還多。」──出礦坑美和商店 「我們決定繼續開店,就是想讓大家逢年過節回來時,這裡還有人在。」──久美桃源商店 本書足跡遍及各縣市鄉鎮,雜貨店類型涵括山林、農村、海岸、市街、眷村與部落等,也因此映照出台灣複雜的歷

史脈絡,以及多元歧異的地理特性。 不同地區的雜貨店,反映了迥異的風土背景,以及解讀不盡的車轍面向,例如:台灣金煤石油礦業的起落,日治時期征軍南洋的傷痛,山地部落裡提供欠賒的情義,甚至新移民安身立命的豁達等。傳統雜貨店,同時也是台灣百餘年來的社會縮影。 書中穿插對雜貨物件的典故考掘,例如:從「菸酒牌」了解公賣與配銷制度,透過主婦必備的味素、皂絲,以及雪印、森永等奶粉品牌看見國族歷史變遷,以及自人力擔與武車等載貨工具窺知社會的進步等,兼具文化史料的豐饒厚實度。 本書特色 ◎ 敘事流利生動,筆到意到,鮮活記述雜貨店老闆的個人與家族故事,有血有肉,有汗有淚。 ◎ 攝影圖象鮮

明深刻,呈現強烈的臨場感與時代氛圍。 ◎ 內容糅雜經濟產業、社會文化、族群背景、地方風土與庶民人情等多重面向,交織成多元豐富的島嶼浮世繪。 ◎ 所記錄的雜貨店遍及台灣各地,全書兼具隨機抽樣的獨特性,以及足以相互對照呼應的普查意義。是台灣第一部記述傳統雜貨店產業興衰史的著作。 名家推薦 陳柔縉∣作家 劉克襄∣作家 ──專文推薦 小 野∣作家、編劇 吳 晟∣詩人 李金蓮∣作家 沈昭良∣攝影師 阮光民∣漫畫家 莊永明∣文史工作者 陳芳明∣作家、政大講座教授 黃哲斌∣新聞工作者 廖玉蕙∣作家 ──戀戀舊時光推薦 好評推

薦 吳晟(詩人): 「那些似曾相識的奮鬥經歷,滿布歲月痕跡的頭家影像,就像帶著我們回到古早時代店仔頭前的椅條上,斟一杯米酒,剝幾顆花生,聽厝邊的阿伯阿叔開講。精彩故事裡有鹹鹹的淚水,滾燙的熱血,還有我們日漸淡薄的舊夢。」 陳芳明(作家、政大講座教授): 「林欣誼與曾國祥的《老雜時代》,讓我們一夜之間都變成懷舊病患者。在他們的書中遊走時,才發現我們的生命故鄉深處,仍然坐落著一間柑仔店。她的文字所散發出來的魅力,彷彿又讓人勾起許多記憶。那裡儲存著溫暖的鄉情與親情,緩緩燃燒著。」 陳柔縉(作家): 「《老雜時代》的每個單篇,都是如此生動豐富,攀著時間直線敘說鄉土史。

幾十條直線,滿布了個人與政經社大事件的碰撞,再與全台四方地域的橫線交錯編織,便成了百年庶民生活的浮世繪。」 劉克襄(作家): 「看著欣誼與國祥耗時多年,默默完成此一工作,委實讓人羨慕又感振奮。他們的書寫與影像當然介紹了各地小雜貨的人情溫暖,其實還搭建了諸多鄉鎮旅行的平台和視窗,提供讀者按圖索驥,依此去探訪一個鄉野的各種可能。」 阮光民(漫畫家): 「這社會總是為了更繁榮而取代繁榮。通常眼前變新穎,人就開始想尋回舊的熟悉。幸好,這本書帶著我們按圖索驥看這些老雜貨店以它們舊有的姿態坐落在潮汐變化的海邊,山丘、平地。許多動人戲劇故事都是以見聞過的真實為根,從這本書,我看見作者

傳達出這些深植土地的根。」

日治時期彰化平原殖民空間生產

為了解決彰化市街圖 的問題,作者吳俊龍 這樣論述:

彰化平原的發展始於清代,平原的地形加上有鹿港港口的優勢,使得彰化平原從清代以來一直是中部重要的生產基地及轉運中心。1895年,台灣在甲午戰爭後成為日本殖民地,台灣因位處日本南方,氣候較日本國內溫暖,物產較為豐富,日人為了奪取台灣經濟資源並將台灣資源大量輸往日本,建構一套完整的產業政策,總督府的現代化產業政策,使得台灣整體進入「現代」社會,本研究以全盤性的觀點探討彰化平原,企圖理解彰化平原在殖民體系中,平原的生產空間與都市空間的關係。本研究透過深度訪談、總督府之公報、統計資料及當時詳細的地圖資料,運用疊圖等方式,企圖理解彰化平原上的產業網絡。利用彰化平原所生產的米、糖、鹽、青果等四大產業生產網

絡,說明總督府如何奪取彰化平原的產業資源,並在生產系統建立的過程中,城市如何協助生產系統。研究架構中,本研究利用Lefebvre的空間三元理論作為理論基礎,日人利用生產系統及符號系統建構出殖民空間,以利奪取台灣產業資源,並利用本地資本家力量,在殖民初期快速奪取產業資源。這三大系統(生產系統、符號系統、本地資本家)交織成完整的殖民體系,也回應了Lefebvre的空間三元理論。研究發現,彰化平原的空間結構在日治時期發生劇變,清代彰化與鹿港的空間結構到了日治時期轉變為以鐵路為主的帶狀關係(彰化、員林);其中,中產階級與知識份子是空間生產的主要力量。因此,殖民城市的空間生產是殖民權力建構的過程,透過殖

民產業從生產、製造、儲存、運輸等一連串有系統的產業政策,將整個彰化平原形塑為一處殖民空間。

彰化市街圖的網路口碑排行榜

-

#1.彰化縣地圖 - 台灣商業網TaiwanBeez

行政區域, 面積(KM2), 商業資訊. 彰化市, 66.6947. 鹿港鎮, 39.4625. 員林鎮, 40.0380, 偉豐會計師事務所. 和美鎮, 39.9345. 溪湖鎮, 32.0592, 昇鴻國際. 於 www.taiwanbeez.com -

#2.彰化火車站 :: 全台民宿旅館情報網

全台民宿旅館情報網,開啟全螢幕模式以查看更多. 彰化火車站. 收合地圖圖例. 地圖詳細資訊. 複製地圖. 縮放至可視區域. 嵌入地圖. 下載KML. 傱高速公路到達彰化火車站. 於 hotel.imobile01.com -

#3.員林市- 维基百科

員林市(臺灣話:Oân-lîm-chhī),前身「員林鎮」,位於臺灣省彰化縣中部偏東,是南彰化的經濟和文化中心,人口約有12萬多人。員林建立於1728年(清雍正六年),1920年 ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#4.彰化縣街道犬貓屍體處理作業流程 - 彰化縣動物防疫所

由於不當留言眾多,即日起改為審核制!因此發表新留言後,將不會即時顯示! 新增留言(圖示). │ ... 於 www.chcgadcc.gov.tw -

#5.彰化透天違建超誇張!前後對比圖曝網怒轟:下個月就蓋到馬路了

好房網News記者嚴鈺雯/綜合報導. 誇張!日前有民眾經過彰化街道時,發現有棟透天厝蓋到人行道上,原有的公共設施全都消失,讓他怒轟「自私自利」,並 ... 於 news.housefun.com.tw -

#6.彰化縣景點地圖- 台灣旅遊資訊- 旅遊導覽 - 旅遊王

提供彰化縣景點地圖、彰化縣景點列表,以及彰化縣小吃特產、賞花資訊和民俗風采、彰化縣旅遊活動報導,還有旅遊王精選彰化縣飯店及住宿優惠等訂房資訊。 於 www.travelking.com.tw -

#7.路線圖 全國垃圾車清運路線查詢網 - 環保署

縣市別: 彰化縣; 鄉鎮市區: 彰化市; 清運路線序號: N50020012; 清運路線名稱: 路線39 ... 16:54 79 大埔路556巷81弄30號; 16:56 80 埔市街28巷20號 ... 於 hwms.epa.gov.tw -

#8.地圖彰化市[2WCAFE]

小熊隊彰化市爌肉飯地圖- Google Maps 加油地圖,彰化市地理環境優越,縱貫鐵路山線與海線在本市交會,交通至為便捷。中山高速公路與縱貫道路穿越為南北 ... 於 68.impresadipuliziemilano.mi.it -

#9.彰化市地理圖

彰化 市地理圖. 彰化市地理環境優越,縱貫鐵路山線與海線在本市交會,交通至為便捷。中山高速公路與縱貫道路穿越為南北交通動脈的主軸。 以下列舉數條路線提供參考:. 於 www.changhua.gov.tw -

#10.台灣319鄉一網買進(彰化地圖房屋搜尋

yes319房屋市集,提供透過地圖進行彰化房屋地圖找屋,彰化房屋買賣地圖,彰化房屋仲介地圖,彰化房屋地圖網,...等服務,方便使用者只要看一個網站,就可以看到跨品牌的 ... 於 www.yes319.com -

#11.||||||||||| 彰化市舊城區再發展先期規劃案|||||||||||

依據古文獻上的舊地名記載,將彰化古城的範圍對照到現今巷弄的街道圖上,可推演出早期清朝巷弄延續至今的痕跡與其分布;今日彰化舊市區境內主要以和平路、中華路及民族 ... 於 oldtown.longi.tw -

#12.陳逸人〈八萬分一彰化縣地圖〉 - 藏品資料 - 典藏網

彰化 、行政區域圖、市街圖. 文物描述. 南華出版社出版〈彰化縣地圖〉,比例尺八萬分一,編者陳逸人,發行人魏南華,1990年發行。 正面〈彰化縣地圖〉,繪製範圍為彰化 ... 於 collections.nmth.gov.tw -

#13.Google 地圖

利用「Google 地圖」尋找本地商家、檢視地圖或規劃行車路線。 於 www.google.com.tw -

#14.雲林彰化衛星定位旅遊地圖書: - 第 17 頁 - Google 圖書結果

... 西靈宮景興街中山南路↓往溪湖 2 往和美|| 3 GPS 衛星定位旅遊地圖書龍山寺园| ... 戶政所大有街 7-11 三民路·山·石敢當市場意樓美市街鹿港國小金門巷彰化客運鹿港 ... 於 books.google.com.tw -

#15.台灣圖資資料 - osmtw

市區改正台南市街全圖. 彰化日治時期地籍圖. 戰國時期地圖. 打口進口圖. 打狗市區改正計畫圖(1908). 打狗市區改正計畫圖(1912). 打狗港海口圖. 於 osmtw.hackpad.tw -

#16.重返彰化的燦爛時光(上) (彰化扇形車庫,彰化臺鐵舊宿舍,小西 ...

單車旅行重返彰化的燦爛時光(上) (彰化扇形車庫,彰化臺鐵舊宿舍,小西街巷,紅葉大旅社,定光佛廟,高賓閣, ... 這是1938年,賴和時代的彰化市街圖。 於 bike.ericchen.info -

#17.彰化縣鹿港鎮公所全球資訊網-民意交流-FAQ

根據鹿港鎮公所編印的「地名釋義」:「雍正6 年彰化縣設立倉庠於鹿仔港米市街西畔,門首有匾曰:天庾正供(彰化縣誌道光版載有此事,計得倉庠一十六間) ... 於 www.lukang.gov.tw -

#18.彰化縣和美的價格推薦第11 頁- 2022年9月| 比價比個夠BigGo

李仔糖舊書*彰化縣地圖背面印員林.鹿港.溪湖.田中.和美等市街圖共1張(k361) · $500. 價格持平. Yahoo拍賣 李仔糖舊書文獻老照片(1687). 於 biggo.com.tw -

#19.彰化市地圖, 彰化市交通旅遊電子地圖 - Tripadvisor

彰化 市飯店地圖. 最低價格. 入住— / — / —. 退房— / — / —. 顧客 1 間客房,2 名成人,0 名兒童顧客 12. 年齡. 更新. $ TWD. 台灣. © 2022 Tripadvisor LLC 保留所有 ... 於 www.tripadvisor.com.tw -

#20.小西巷裡穿越古今、走進1938高賓閣(彰化鐵路醫院) - 凱丁愛 ...

彰化 巷弄探險第五站:高賓閣-彰化鐵路醫院. 凱丁的彰化小西巷弄景點漫步Google Map旅行清單. 行程中陳醫師會一邊解說,解說相當用心,還印製了地圖給我們參考. 於 kttsai.com -

#21.恆春街道圖Hengchun guide - 悠遊墾丁

此地圖提供您在墾丁旅遊時,恆春鎮內的旅館、民宿、美食、交通資訊、公車站牌、遊樂資訊、停車場,是您到恆春鎮內必備的旅行地圖。 於 uukt.com.tw -

#22.彰化市街 - 首頁

臺灣老照片圖集 · 影饗 · 世紀容顏(上) · 世紀容顏(下). 於 tme.ncl.edu.tw -

#23.彰化市地圖[X7C5EY]

條款在Google 地球中查看地圖彰化市地理環境優越,縱貫鐵路山線與海線在本市 ... 彰化市街圖台北市長春路31 號 加油地圖,彰化市里查詢,彰化市地圖, ... 於 100.maroli-kvetinovestudio.cz -

#24.map-changhua - 賴和文學地圖

賴和的小說、散文或新詩之中時常描寫到彰化市的街景,對當時彰化的人文環境有一些感觸與批評,賴和文教基金會近來將賴和對於彰化市街的書寫進行系統性的整理,透過社區 ... 於 datored.wixsite.com -

#25.地圖彰化市[R4J6B0]

線西鄉(里名) 在Google 地球中查看地圖嵌入地圖林恩光醫師評價 在Google 地球中查看地圖彰化市街道地圖彰化市街道地圖. 從最熱門的彰化市、鹿港、員林 ... 於 150.bebortigia.siracusa.it -

#26.鹿港線 - 彰化客運

彰化 客運CHANG HUA BUS. 彰化客運CHANG HUA BUS. Copyright © 2022 彰化客運CHANG HUA BUS. All rights reserved. Designed by Bondlink. 網站地圖 ... 於 www.changhuabus.com.tw -

#27.彰化鹿港地圖

彰化 鹿港地圖 害怕的時候怎麼辦. ... 我把這三家的小吃介紹給大家,第一家來介紹蚯蚓龍山麵線糊,就位在美市街和民族路口,紅色的招牌彰化 ... 於 oxbridge.si -

#28.彰化縣-旅遊貼文懶人包-2022年8月

您即將離開本站,並前往彰化縣 · 確認離開返回上頁. 常見彰化地圖分區問答. 彰化地圖下載彰化縣有幾個鎮彰化市里查詢彰化景點地圖彰化市街圖彰化景點地圖彰化市街道 ... 於 traveltagtw.com -

#29.食在磺溪─彰化市飲食產業故事 - 第 28 頁 - Google 圖書結果

圖4-10 拜天公的紅圓、紅龜、牽仔〔五帝錢〕 028 喪禮則必須加以預訂。中元普渡中, ... 百年麵龜店—華香珍餅行 029 聯絡人:陳國村地址:彰化式菜市街南門市場214號. 於 books.google.com.tw -

#30.人安基金會-彰化平安站- Home | Facebook

本周三上午在本會彰化平安站安置住民陳OO,因欲至彰化基督教醫院就醫於上午離站至 ... 彰化生活美食地圖情報站,團友的愛心義助,我們集資買了630個月餅,給寒士朋友 ... 於 zh-tw.facebook.com -

#31.彰化縣- 即時影像監視器:台灣路況即時影像、旅遊景點天氣觀測

本站收錄台灣各地旅遊景點、縣市市區道路、省道快速道路、國道高速公路等閉路電視攝影機(CCTV)即時影像,免費提供民眾查看路況及天氣資訊。因應武漢肺炎防疫, ... 於 tw.live -

#32.地圖 - 博客來

中文書旅遊台灣地圖. ... 台灣六都地圖王:台北+新北都會街區大全圖. 作者:陳遠建. 9折優惠價$243 ... 台灣縣市地圖王:彰化縣全圖. 作者:陳遠建. 9折優惠價$108 ... 於 www.books.com.tw -

#33.彰化市地理圖 - 訂房資訊網

訂房資訊網,彰化市地理環境優越,縱貫鐵路山線與海線在本市交會,交通至為便捷。中山高速公路與縱貫道路穿越為南北交通動脈的主軸。 以下列舉數條路線提供參考:. 1. 於 hotel.iwiki.tw -

#34.圖繪彰化文學家 - Google 圖書結果

十九世紀已有科學的度量及數據化的地理呈現,地圖作為詳實精確的圖像根據, ... 一九三三年開始接手臺灣各地鳥瞰圖的製作工作,如下圖《臺灣鳥瞰圖》、《彰化市街鳥瞰圖》 ... 於 books.google.com.tw -

#35.台灣史與台灣史料(一) - Google 圖書結果

同時也可藉以了解淡水市街的 ... 圖十四臺中市街地圖,1944年。 ... 早先我在做臺中、桃園、彰化民宅調查時,是拿這些圖作對照;現在航測圖更正確,房子幾層都標示得很清楚 ... 於 books.google.com.tw -

#36.彰化市各里地圖 - 加油地圖

加油地圖,彰化市地理環境優越,縱貫鐵路山線與海線在本市交會,交通至為便捷。中山高速公路與縱貫道路穿越為南北交通動脈的主軸。 以下列舉數條路線提供參考:. 1. 於 twcpc.moreptt.com -

#37.彰化縣Archives - 許傑,旅行圖中

彰化 、鹿港美食|王罔麵線糊・營業近百年的鹿港麵線糊老店 · 一府、二鹿、三艋舺。彰化鹿港是台灣經典的歷史小鎮,充滿文化的市街,也發展出獨特的飲食,成為旅客慕名 ... 於 journey.tw -

#38.彰化市地圖下載 - 工商筆記本

彰化 市美食地圖, 彰化市, 活動地圖, 105525, 32818. 彰化區地圖導覽, 彰化市, 景點地圖, 49747, 20737. 彰化市區街道遊玩導覽圖, 彰化市, 街道地圖, 22076, 17444. 於 notebz.com -

#39.蘊藏生機的靜謐邊海市街[芳苑市街/芳苑鄉/彰化縣]

大正時期番挖庄聚落範圍圖(日治二萬分之一台灣堡圖明治版),圖片來源:中央研究院–臺灣百年歷史地圖。 芳苑市街現今樣貌. 在我們進行芳苑市街訪調的 ... 於 ch6-coastal.tw -

#40.賴和文學旅行活動介紹- 重點工作 - 賴和文教基金會

賴和文學作品中的彰化市街,是提供我們認識彰化的重要歷史文本。我們從閱讀中凝聚認同,以賴和文學地景的勘訪,重新找回彰化市街的文學圖像,從日治時期到當代,共同 ... 於 www.laiho.org.tw -

#41.彰化市行政區域圖

他說,彰化市的行政區域街道圖已經十二年未曾更新版本,今年將十多年的新建道路全都畫入新地圖,且在地圖背面也有將21處內政部的台灣行政區域圖(Taiwan ... 於 537031001.logisfrance-architecture.fr -

#42.主題圖查詢 - 台灣歷史文化地圖

rd17, 行政區, 日治時期, 1932年臺北市街圖中的町界, 1932年臺北市町界. re03, 原住民與東臺灣, 戰後時期, 1953年山地派出所, 民國四十二年(1953)番界 於 thcts.ascc.net -

#43.彰化火車站 - | 開放博物館

1. 本物件為以彰化停車場為主題之明信片,其正面為彰化車站黑白照片,影像建築物右側位置有一公車站牌及郵筒,左側位置有2輛人力車並排停佇。左下方位置標註「(彰化) ... 於 openmuseum.tw -

#44.实景地图-台湾彰化县全景地图 - 街景地图

图标所指示的位置就是当前街景图像所处的地理位置。 2.在街景视图画面中,您可以用鼠标拖拽来随意调整角度或视野,通过点击来进行移动,通过鼠标滚轮或加减号按钮来缩放。 於 www.earthol.org -

#45.彰化的開發史 - 元清觀

圖1 清領末期彰化縣城 ... 昭和八年(西元1933年),日本政府擴大實施「市街改正計劃」將彰化街合併南郭、大竹兩庄 ... 民國二十四年(西元一九三五年)日人發行的彰化地圖 ... 於 www.yuanching.org.tw -

#46.地圖名稱:(台灣省)彰化縣地圖 - 數位典藏與數位學習聯合目錄

比例尺:80000 出版地:台北市備註:1. 民國75年9月17日建檔。 2. 本圖繪註鄉鎮界及名稱,註村名,有主要道路及河川,另有彰化市街區一幅。 3. 送審備查樣圖。 於 catalog.digitalarchives.tw -

#47.彰化縣鹿港鎮美市街53號房價查詢 - 591實價登錄

周邊機能 地圖/周邊 · 交通出行(10) · 教育/學區(19) · 生活機能(69) · 醫療/銀行(23) · 嫌惡設施(9). 於 market.591.com.tw -

#48.台湾省彰化县彰化市、区、县、村各级地图浏览 - 相约久久

之后有地方官员植竹为城,略作防卫之用,因此古有“竹城”雅称。 彰化周边景点排行榜(图文攻略) ... 於 www.meet99.com -

#49.彰化縣彰化市公所 - QMap公所地圖

地址 彰化縣彰化市光復路74號 類別 公所 地區 彰化縣 彰化市 座標 120.542276 , 24.0808142; 120°32'32.19" , 24°4'50.93" 網址 前往 照片 開啟google街景. 於 town-office.qmap.tw -

#50.地圖- 優惠推薦- 2022年11月| Yahoo奇摩拍賣

55【地圖光觀旅遊】台灣省彰化縣地圖街道圖員林大張. $100運費50元. 競標剩7天18小時. 1. 【愛郵者】〈首日封〉老封套票封郵局未出封. 【愛郵者】含收購郵票.首日封. 於 tw.bid.yahoo.com -

#51.彰化火車站街景、彰化地圖、彰化景點在PTT/mobile01評價與 ...

彰化火車站街景在PTT/mobile01評價與討論, 提供彰化地圖、彰化景點、彰化市街圖就來台鐵車站資訊懶人包,有最完整彰化火車站街景體驗分享訊息. 於 train.reviewiki.com -

#52.員林市2021年 - 臺灣衛星地圖

員林市地圖谷歌google衛星地圖. To navigate, press the arrow keys. BESbswy. BESbswy. 移動地圖; 縮放地圖; 切換地圖. 如果使用電腦,您可以在地圖上按下鼠標左鍵( ... 於 map.hao123.com.tw -

#53.公告公開展覽「劃定彰化縣員林市舊市街(博愛商圈)更新地區 ...

依據:都市更新條例第9條及都市計畫法第19、23條。 公告事項: 一、展覽期間:自中華民國110年12月20日起公開展覽30天。 二、展覽地點:旨揭計畫書、圖分別陳列於本府建設 ... 於 urbanmap.chcg.gov.tw -

#54.[實況] 上班不要看第4屆走鐘獎頒獎典禮18:00 - 看板TW_Entertain

【台南市街訪番外篇】 《 最佳導演獎》 阿翰po影片算命阿姨九天玄女之天女 ... 彰化防疫旅館燒出行政缺失單程旅行社《殯葬職人秘辛》EP03|周旋於生死 ... 於 www.ptt.cc -

#55.一次看完彰化建縣300年聽演講有機會領取造型皂 - 聯合報

為了迎接彰化建縣300年,彰化縣文化局蒐整老照片呈現過去300年之間的彰化縣 ... 播放200年前的鹿港市街圖象,縣長王惠美感謝他們為特展內容大大增色。 於 udn.com -

#56.實價登錄- 彰化縣彰化市埔市街121~150號- 988house巨亨房屋網

2014年7月彰化縣實價登錄,坐落位置:彰化縣彰化市埔市街121~150號,交易總價:2515萬,總坪數:83.8坪. ... 地圖街景. + −. ⇧. i. ⤢. 地圖 衛星 地址地圖. 圖層. 於 tw.988house.com -

#57.彰化地圖市[Y0W9OQ]

地圖 詳細資訊大村鄉5萬彰化市街道地圖彰化火車站彰化火車站. 民國75年9月10日建檔。 2 縮放至可視區域開啟全螢幕模式以查看更多收合地圖圖例6947 : 鹿港鎮: 39 中字輩 ... 於 bebeconomici.messina.it -

#58.標籤: 彰化市街圖 - 台灣公司行號

彰化市街. 國家圖書館(NCL-Taiwan)典藏/ 顏惠隆/ 日治時期(1895-1945) / 14×9cm / 《影饗》. 1906年彰化首度實施市街改正計劃,數年後歐化的市街建築立面,街道 . 於 zhaotwcom.com -

#59.從省城到臺中市: 一個城市的興起與發展(1895-1945)

[28]明治四十一年(1908)縱貫鐵路貫穿臺中市區,第二年彰化廳併入臺中廳, ... 圖4-4為明治四十三年時臺中市街圖,臺中市街在縱貫鐵道的北方已經有相當整齊的棋盤式街道的 ... 於 books.google.com.tw -

#60.1935年彰化市役所印製發行之彰化市鳥瞰圖 - 國家文化記憶庫

1935年彰化市役所印製發行之彰化市鳥瞰圖,使用手工繪圖石版印刷方法印製。石版印刷技術發展到今日,即為商業與出版主流之平版印刷技術, ... 於 memory.culture.tw -

#61.市地圖彰化[18UOTV]

地圖 詳細資訊地圖詳細資訊. 收合地圖圖例彰化縣彰化市延和社區圖片6947 : 鹿港鎮: 39 品管英文縮寫 地圖導覽彰化市街道地圖- 加油地圖開啟全螢幕模式以 ... 於 8.massoterapia.tn.it -

#62.遊彰圖話—從地圖看彰化歷史|Accupass 活動通

本次活動邀請到,台灣地圖研究學者-黃清琦,帶領大家一同走入彰化那些未曾見過卻又熟悉不已的空間光景,從大清國到太陽旗,再到戰後市街發展,透過地圖浮現出一幅幅 ... 於 www.accupass.com -

#63.【尋回過去的記憶】彰化特色明信片古地圖版 - 旅。咖啡

此圖是日本來台之後以較為標準的樣貌來描繪的彰化地圖,但比例仍不準確,不過可以清楚的找到重要的街道,以及街道古名,如協台巷、總爺街等等,並繪出當時 ... 於 www.trip-cafe.com.tw -

#64.臺灣百年歷史地圖

本系統是運用中央研究院人社中心「地圖與遙測數位典藏計畫」所累積大量的地圖資料,結合Google地圖介面,所建立一個全新的網站服務。地形圖記載了豐富的自然與人文地理 ... 於 gissrv4.sinica.edu.tw -

#65.彰縣第三場馬拉松路跑員林獅子盃30日開跑| 大紀元

【大紀元2022年10月30日訊】(大紀元記者謝五男台灣彰化報導)2022彰化縣 ... 由「員林市公所」出發,沿途串聯員林市街景點,目的地為員林公園,縣府 ... 於 www.epochtimes.com -

#66.彰化Archives - 聚珍臺灣

標籤:彰化 · 日治初期彰化城門影像 · 日本時代大新商事株式會社 · 1945盟軍空襲彰化驛及市街 · 1935年〈彰化市大觀〉 · 六張全新鳥瞰圖系列,一次推出! · 1945年5月19日盟軍 ... 於 www.gjtaiwan.com -

#67.彰化縣政府 - 都市更新入口網

變更鹿港福興主要計畫(第三次通盤檢討)(草案)將鄰近彰化區漁會所有 ... 日治時期市街改正拆除街屋第一進後,修建為「裝飾藝術」(Art-Deco)建築. 於 twur.cpami.gov.tw -

#68.台灣路名研究--以彰化縣為例

蒐集各市鎮村的地圖,以及各市誌鄉誌,再輔以實地的下鄉口述田野調查。. 研究結果 ... 註(12)西勢街:因在彰化市街區的西北方位,故得稱。按「勢」即趨勢,所趨之方向 ... 於 cls.lib.ntu.edu.tw -

#69.意圖使人不當選及侵權張文平控告6民進黨員違紀助選 - YouTube

【記者林明佑/員林市報導】 彰化 縣五合一地方選舉進入倒數計時,訴訟案件也隨之頻傳,民進黨員林東區市民代表候選人張文平2日在律師陪 … Show more. 於 www.youtube.com -

#70.過年沒打烊!彰化這3處送中晚餐顧街友肚子- 生活 - 自由時報

彰化 縣政府與民間團體合作啟動關懷街友的計畫,圖為縣長王惠美過年前到彰化火車站發送熱食,讓街友感受人間的溫暖。(記者張聰秋攝). 於 news.ltn.com.tw -

#71.市地圖彰化[6JUKHQ]

伸港鄉彰化市管彰化市運動場(彰化衛生局提供) 在Google 地球中查看地圖彰化市街道地圖大型重型機車停車資訊查詢系統 彰化市街道地圖. 於 167.fapv.cz -

#72.社區通各社區網站-彰化縣彰化市民權社區

聯絡地址:, 彰化縣彰化市菜市街76號. 聯絡電話:, 0972619498. 傳真電話:. 彰化縣彰化市民權社區圖片. 地圖導覽. GOOGLE MAP; 手繪地圖. 圖片向左捲動按鈕. 於 sixstar.moc.gov.tw -

#73.地圖導覽 - 臺灣彰化地方檢察署- 法務部

至彰化縣員林市「彰化地方法院」站牌下車,即至本署; 自行駕車者,請參上圖附近市街圖,惟本署未設停車場,請自行安排停車位置。 於 www.chc.moj.gov.tw -

#74.彰化縣玩樂地圖 :: 測速照相回報

測速照相回報,2022年2月6日— 彰化市.芬園鄉.花壇鄉.秀水鄉.鹿港鎮.福興鄉.線西鄉.和美鎮.伸港鄉.員林市.社頭鄉.永靖鄉.埔心鄉.溪湖鎮.大村鄉.埔鹽鄉. 於 speed.idatatw.com -

#75.彰化市街及附近圖-1905 - 南天書局

庫存狀態:, 有現貨. I S B N:, MPC502-38-1. 作者:, 黃武達編著. 出版社:, 南天書局. 出版年份:, 2006. 叢書系列:, 日治時期台灣都市發展地圖集. 圖書分類:. 於 www.smcbook.com.tw -

#76.日治時期臺灣舊有寺廟史料選編(3) - 第 3 卷 - 第 8 頁 - Google 圖書結果

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 阿猴廳 18 19 臺東廳相良長綱 20 臺中廳彰化廳須田 ... 8、臺南廳(13 間):文昌祠--臺南市街、呂祖祠--臺南市街、唐公祠--臺南市街、王公 ... 於 books.google.com.tw -

#77.法規名稱: 彰化縣市區道路人行道認養辦法

(四)人行道鋪面材質、拼貼方式、鋪面大樣圖。 (五)座椅、候車亭等街道家具設置位置、設計圖說。 (六)無障礙設施及動線規劃。 自費變更 ... 於 www.rootlaw.com.tw -

#78.彰化市街道圖| 靠北餐廳

彰化 市街道圖情報,書名:彰化市地圖,語言:繁體中文,ISBN:9789863860983,頁數:1,出版社:大輿,作者:周宇廷,出版日期:2017/09/01,類別:旅遊. 於 needmorefood.com -

#79.荒野保護協會彰化籌備處來彰化玩綠色生活地圖2018年活動

利用畫筆彩繪今天觀察踩踏的彰化,各組發揮團隊精神,繪製今天所走過的彰化街道及綠活ICON圖示設計,共同完成屬於你們及彰化的綠色生活地圖。 15:30-16:00. 室內. 各組分享. 於 www.sow.org.tw -

#80.(美美網) 彰化市街道圖 | 彰化市街圖 - 旅遊日本住宿評價

彰化市街圖 ,大家都在找解答。全部, 彰化市, 鹿港鎮, 和美鎮, 線西鄉, 伸港鄉, 福興鄉, 秀水鄉, 花壇鄉, 芬園鄉, 員林鎮, 溪湖鎮, 田中鎮, 大村鄉, 埔鹽鄉, 埔心鄉, ... 於 igotojapan.com -

#81.彰化景點推薦》2022景點地圖/親子必去/IG室內景點整理!

彰化 景點推薦哪邊?彰化可不是只有雄偉的八卦山大佛,還有許多童趣彩繪、雨傘藝術裝置、逼真恐龍等IG網美拍照景點,讓KKday帶你看2022最熱門的彰化 ... 於 blog.kkday.com -

#82.日治時期臺灣都市發展地圖集(南天書局): 2006|書誌詳細

大正十三年中臺北市膓チフス發生圖(改正町名臺北市街圖)(1922 約1:6666). 3-8. ... 昭和十三年度彰化市都市計画事業工事側溝計画平面圖(1938 1:3000). 39. 於 iss.ndl.go.jp -

#83.都市計畫演進

彰化 市發展已逾300餘年,舊城區位約以目前火車站周邊為主,後逐漸發展而呈現現行 ... 以衛生為考量,於台灣多處地區實行市街改正計畫,1906年彰化成為全台第四處進行 ... 於 www.wia.tw -

#84.彰化一九○六: 一座城市被烙傷,而後自體再生的故事 - Google 圖書結果

պալաք | 42 彰化縣城內東北區藏,明治 44 年公文類纂城內外發展出的主要商業 ... 總而言之,這顯示出大約到十九世紀為止,高密度住宅地圖 S 都緊貼著主要街道圖中 3 ... 於 books.google.com.tw -

#85.第二章臺中市西區之歷史及發展沿革

彰化 銀行繼光街宿舍位於臺中市西區繼光街上,屬於日治時期千歲町一丁目. 之範圍。 ... 【圖2-2.9】明治43 年(1910 年)臺中市街圖,鐵道以北的街廓範圍完備。 於 rdnet.taichung.gov.tw -

#86.彰化縣線西地區的地名演變 - 國立臺灣師範大學

本研究主要探討彰化縣線西地區的地名演變。由日治到民國105 年,鄉鎮、. 村里到街道路地名命名的依據及地名的演變。研究中透過文獻資料、疊圖分析,. 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#87.彰化景點| 台灣旅遊景點行程 - 四方通行

四方通行玩樂地圖以台灣旅遊景點資訊為主的入口網,提供您彰化景點、彰化美食、彰化地圖、彰化飯店、彰化住宿、彰化行程、彰化活動資訊,更貼心的幫您整理了周邊旅遊 ... 於 guide.easytravel.com.tw -

#88.彰化市另一條百年古道~埔心巷太平巷中永巷@ 樂遊台灣‧STONE

是從菜市街一巷開始?!還是另有其他巷子才是真正的「菜市老巷」! 日本人還沒來之前,這一條巷子就已經是彰化縣城內的通道之一。現在我們就來走進這條也是現在地圖上 ... 於 blog.xuite.net -

#89.彰化火車站- Google 我的地圖

開啟全螢幕模式以查看更多. 彰化火車站. 收合地圖圖例. 地圖詳細資訊. 複製地圖. 縮放至可視區域. 嵌入地圖. 下載KML. 在Google 地球中查看地圖. 傱高速公路到達彰化 ... 於 maps.google.com -

#90.彰化市新町花街街屋基礎調查研究

彰化 市新町花街的創立,與昭和8 年﹝1933﹞實施市街改正政策相關連,. 彰化街於昭和8 年﹝1933﹞8 月13 日,總督府公告納入彰化街、田中央、快. 官、牛稠子、大竹、渡船頭 ... 於 ws.bocach.gov.tw -

#91.雨落漫聊台北城凌宗魁講三井話古今| Formosa, Taiwan, Diagram

原辰馬商會本町店鋪、現彰化銀行台北分行,228事件首波民眾抗議地點。圖片來源:Yulin Huang。 ... 1935年台灣博覽會紀念臺北市市街圖,臺北便利屋為三井倉庫. 於 www.pinterest.com -

#92.相隔12年彰化市出新版街道圖- 生活 - 中時新聞網

彰化 市即日起發行新版行政區域圖與觀光導覽圖,市長邱建富說,2種版本各印行8萬張,除了供應全市各家戶亦提供各景點免費索閱。彰化市上一次發行街道 ... 於 www.chinatimes.com -

#93.彰化市地圖 - 紀錄行車ptt 器gogoro

GOOGLE MAP; 手繪地圖台灣旅遊地圖- 彰化彰化縣彰化市復興社區發展協會圖片新北市新莊區化成 ... 彰化市分區,彰化市區地圖,彰化市行政區,彰化市街圖地圖圖例地圖圖例. 於 30.laportadelcuore.ar.it -

#94.東門吳汝祥4連棟街屋- 歷史建築 - 國家文化資產網

東門吳汝祥4棟街屋建築年代約為昭和2年(西元1927年),現今位於彰化縣彰化市中華 ... 四連棟建築位於彰化市東門街,東門街為彰化縣設治最早的街市,見證彰化市街改正 ... 於 nchdb.boch.gov.tw -

#95.入圍名單 - 2022 第四屆走鐘獎

飛鏢地圖EP2. 有夠扯射到名人的家,這個叫床服務還真是特別呢|壹加 ... 一中」之戰! 【台南市街訪番外篇】|哈哈台 ... 彰化防疫旅館燒出行政缺失|眼球中央電視台. 於 walkbell-awards.com -

#96.高雄地圖網

高雄地圖網提供民眾查詢市政公開性圖資及免費圖資下載服務,可即時載入市府「資料開放平臺」之資料並轉換為圖資後, ... 彰化商業銀行鹽埕分行高雄市鹽埕區大勇路85號 於 gisdawh.kcg.gov.tw