產後護理之家人力配置的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦諶淑婷∕著,黃世澤∕攝影,高美玲∕審訂寫的 迎向溫柔生產之路:母嬰合力,伴侶陪同,一起跳首慢舞 可以從中找到所需的評價。

另外網站產後護理之家應設嬰兒照顧員- Yahoo奇摩新聞 - aaax7jli15py8 ...也說明:衛生福利部公布新修正護理機構分類設置標準第8條,修正目的是強化顧病比人力配置、強化消防安全規定並規定產後護理之家應備有嬰兒照顧人員,並在半年到1年內改善。

東海大學 工業工程與經營資訊學系 謝宛霖所指導 蕭如君的 以馬斯洛需求理論探討產生回任意圖之因素 -以中部某區域教學醫院為例 (2019),提出產後護理之家人力配置關鍵因素是什麼,來自於回任、Maslow需求層次理論、醫療人力。

而第二篇論文嘉南藥理大學 醫務管理系 張碩芳、陳惠芳所指導 蔡宛庭的 以知識障礙觀點探討一般護理之家採用品質指標監測系統之意願 (2017),提出因為有 一般護理之家、全國性的品質指標監測系統、知識障礙的重點而找出了 產後護理之家人力配置的解答。

最後網站【敦南真愛產後護理之家】女人最重要的30天則補充:不得不說國泰醫院的產後照護還不錯,而且國泰會讓你快速學會如何照顧寶寶的吃喝拉撒 ... 依照依據產後護理機構之護理人力配置規定,產婦+嬰兒與護理人員的比例為15:1, ...

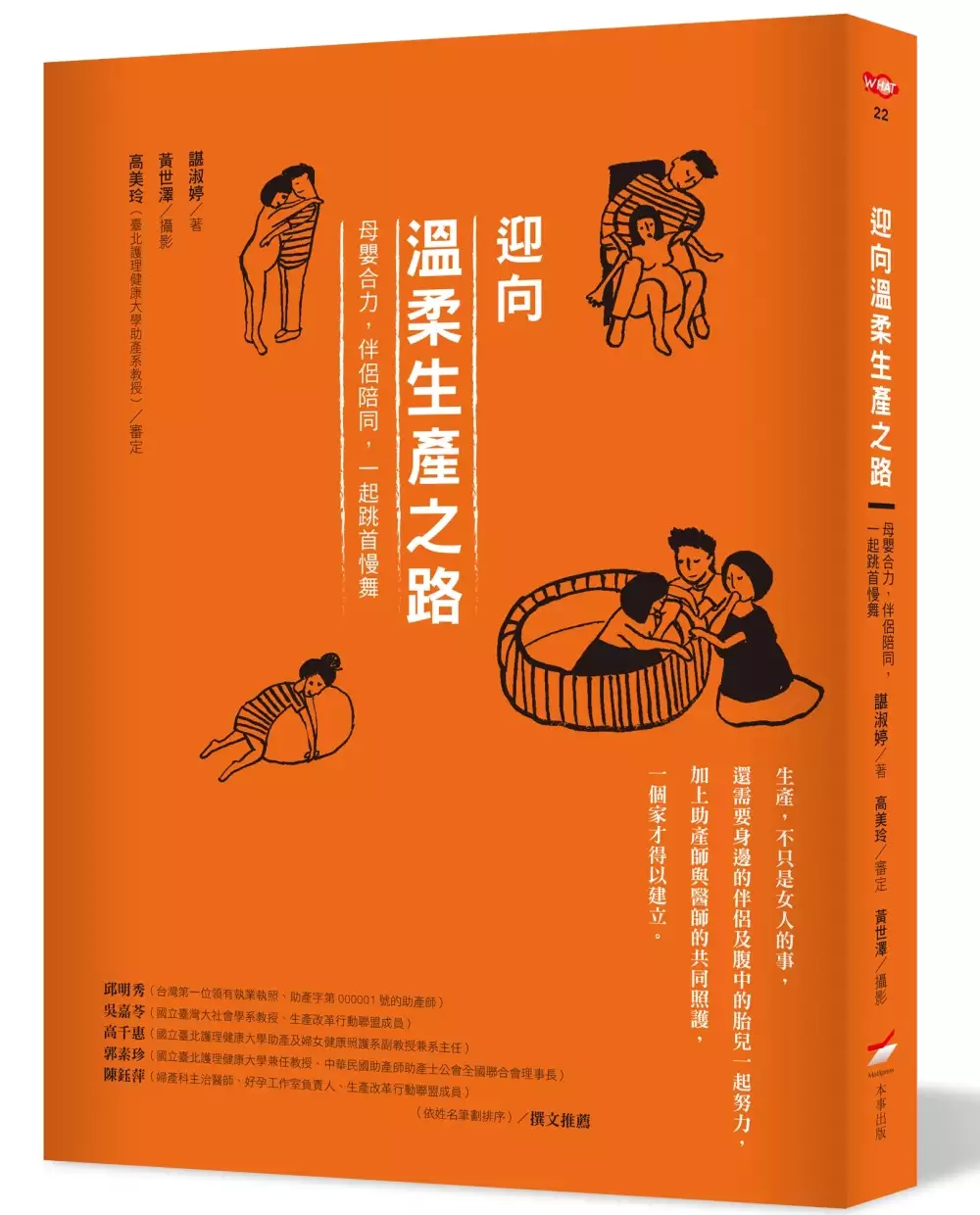

迎向溫柔生產之路:母嬰合力,伴侶陪同,一起跳首慢舞

為了解決產後護理之家人力配置 的問題,作者諶淑婷∕著,黃世澤∕攝影,高美玲∕審訂 這樣論述:

生產,不只是女人的事 還需要身邊的伴侶以及腹中胎兒一起努力 加上助產師與醫師的共同照護 一個家才得以建立 我愈是疼痛,愈是感覺得到腹中寶寶的努力, 撐開產道讓我生不如死,擠過產道,對寶寶來說也不輕鬆! 我想要溫柔對待這個努力的孩子, 盡量減少不必要的醫療干預,其他人只能輔助我們, 要完成生產必須靠我們自己, 這是我們第一次合作闖關。 ◎所有溫柔之前,需要一點一滴的努力。 生產不是生病,產婦不是病患,女人的身體能懷孕,也能生產,這是最正常自然、也是生命中最重要的一件事。 溫柔生產不代表居家生產,也非拒絕所有醫療科技,或是昂貴的服務或高級

設備,而是一種對於生產的態度與做法,可以發生在醫院、家裡、助產所,也可能是自然產、剖腹產。重點在於透過各種方式,促使女性為生產的主體,充分發揮其能力,讓孕產成為一場充滿力量的生命旅程。 ◎台灣婦女的生產現狀:高度醫療化 台灣產婦目前遇到的狀況是「生產醫療化」,以母嬰安全為理由,綁上胎兒監視器,不准隨意變換姿勢紓解疼痛,一旦破水就必須趕快催生,生不出來就人工破水,產程太長時打催生,太痛時打減痛分娩,再加上禁食、灌腸、剃毛、剪會陰、真空吸引,最後關頭又宣布:「生不出來,必須剖腹。」,也就是產婦最無奈的「吃全餐」。 ◎生產猶如攀登高山,需要孕產婦與專業人員彼此尊重與信任 生產

或許可以攀登高山來比喻。我們不會因為可能發生風險,而期待直接搭乘直升機登頂,或是乾脆炸山開路,但我們可以做足體能訓練、備好完善裝備、熟悉路線、查明天候變化,最後找名好嚮導與挑夫,在互相尊重和信任的前提下,一起努力完成任務,而非讓已經咬牙苦撐的醫護人員更感到心驚膽戰,或者萌生退意。 ◎溫柔生產:生產不是只有一種方式 生產不是零風險,但這與產婦主體性與生產人性化並不抵觸。無論在家裡或在醫院生產,不去理解生產本質,才是最危險的一件事。所謂的溫柔生產不該是拘泥生產地點或方式,而是有沒有以產婦為主,尊重當事人意願、想法,所以在醫院生、剖腹生也可以是溫柔生產,不限居家生產。溫柔生產、友善生產著

重的不是地點,也不是接生者的身分,更不是完全抗拒醫療介入,而是女性身體自主權的覺醒。 ◎迎向溫柔生產之路: .產前教育成為探索身體的資源,而不是促銷商品的賣場。產家以活潑的方式吸收新知,包括拿著模型與道具娃娃,模擬胎兒生產的過程。 .生產計畫書不是選項的勾選,而是充分的釐清與溝通,包括認可實況來臨,產家仍然保有的彈性。 .伴侶學會了按摩會陰,以協助產婦減少會陰撕裂傷的發生。 .醫護產認真參考實證醫學,產家發現跪姿可以增加骨盆的空間,也是產婦通常最想度過陣痛的姿勢。 .面對子宮收縮,最好的呼吸法不是憋氣用力,而是呼氣加上自然的低吟。 .產前的安排還可以想想分娩

歌單。 本書特色 1.全面、深入介紹何謂溫柔生產 2.作者以親身經驗佐證 3.詳盡剖析台灣生產現況,包括孕產教育不足、醫療資源濫用與醫病關係緊張的根源 4.介紹其它國家孕產照護與執行的現況 學者專家專文推薦 「女性要相信自己的身體,相信自然的本能,選擇期待的生產環境與接生者,讓每個生命的誕生都是充滿力量。把生產的主權留給自己,把何時來到這個世界的決定留給寶寶,溫柔順勢地等待。」──邱明秀助產師(台灣第一位領有執業執照、助產字第000001號的助產師) 「《迎向溫柔生產之路》,既是作者個人的洞見與實踐,也代表台灣新生代的智慧和期許。這本書既有作者、她的伴侶及年輕

世代的生產故事,也有經過檢驗而證實好用的孕產實用知識,書裡滿滿都是思考生命是怎麼一回事的豐富工具。」──吳嘉苓(國立臺灣大社會學系教授、生產改革行動聯盟成員) 「作者在這次懷孕、生產經驗中,了解所有過程的變化與可能性後做抉擇,也享受到為自己身體負責的被賦權感及被尊重感,並在這正向的生產經驗中,增進自信心的養成。這個過程也呼應許多的研究發現,婦女在生產過程中有正向經驗,那麼對自己的新角色──為人母,會較具信心,較易適應新角色的挑戰。」──高千惠(國立臺北護理健康大學助產及婦女健康照護系副教授兼系主任) 「《迎向溫柔生產之路》提出很重要的論點,婦女是一個人,有身、心及社會需求,她不是一

個機器,也不是一個製造嬰兒的容器,她必須被了解、被關心,是具有重要性、有價值的人,需求要獲得滿足。透過多元、友善的生產方式,婦女可以重拾對自己身體和本能的信心。」──郭素珍(國立臺北護理健康大學兼任教授、中華民國助產師助產士公會全國聯合會理事長) 「科技與醫學一直發展,接生工作從以往街坊鄰居有經驗的女性長者,到產婆,再到婦產科醫師,在不同職業、不同性別、不同空間中移轉,對於成為母親過程的探究,我覺得再花上一輩子,也還無法窮盡。邀請大家來讀這本書,從書中去了解如何計畫屬於自己的溫柔生產。」──陳鈺萍(婦產科主治醫師、好孕工作室負責人、生產改革行動聯盟成員)

以馬斯洛需求理論探討產生回任意圖之因素 -以中部某區域教學醫院為例

為了解決產後護理之家人力配置 的問題,作者蕭如君 這樣論述:

全球醫療技術發展迅速,但人口呈現逐年高齡化,醫療的需求日漸增加,而醫療人力缺口卻逐年擴大。醫療人力是醫療產業重要的資源,但台灣的醫療環境也是長期面臨人力不足的問題,而在無法降低離職率的情況下,聘任離職人員回任也是一種招募管道,藉由提升回任率,來遞補人力缺口及改善人力斷層的情形。 本研究藉由馬斯洛「需求層次理論」探討產生回任意願的因素,針對醫療機構人員,探討會提升回任意願的因素,未來可以創造出更多這樣的因素存在這個組織,以提升回任率。本研究採問卷調查法,以中部某區域教學醫院的專任員工為研究對象,共發放150份問卷,總計回收149份有效問卷,有效回收率99.33%,並進一步以SPS

S 25.0統計軟體進行資料統計及分析。 本研究顯示,影響員工產生回任意願時,「愛與歸屬需求」明顯高於其他需求,其次為「尊重需求」。因此,本研究建議醫療產業的領導者應營造良好的工作氛圍,並建立合宜的領導風格,使員工在工作中可獲得歸屬感、成就感及價值感,促使離職人員願意回任,以改善人力不足的問題;而醫療人力穩定,可提升醫療照護品質,並且降低人力資源管理上的相關成本。

以知識障礙觀點探討一般護理之家採用品質指標監測系統之意願

為了解決產後護理之家人力配置 的問題,作者蔡宛庭 這樣論述:

背景:機構式服務不僅照護時間長,照護內容複雜,照護需求由「治療」轉為「治療與照護並重」,照護品質日益受到重視。台灣醫療照護品質指標系列THIS與台灣臨床成效指標系統TCPI對於醫療品質改善皆有顯著貢獻,並涵蓋長期照護指標,屬全國機構皆可參與的全國性品質指標監測系統。然而全國性的品質指標監測系統在一般護理之家之間尚未普及。目的:1.調查我國一般護理之家採用全國性的品質指標監測系統之現況。2.探討一般護理之家採用全國性的品質指標監測系統的知識障礙為何。3.探討知識障礙如何影響一般護理之家對全國性的品質指標監測系統的採用意願。方法:對全台514家一般護理之家進行問卷調查,共回收125份有效問卷,有

效回收率為25%。透過迴歸模型分析各變數對機構採用全國性的品質指標監測系統意願之影響。結果:「財務知識障礙」、「組織知識障礙」及「行為知識障礙」對全國性的品質指標監測採用意願有顯著負向影響,影響依序為「組織知識障礙」、「行為知識障礙」、「財務知識障礙」。表示財務的籌劃、機構內部工作流程的調整與人力規劃,以及人員的心理調適是影響全國性的品質指標監測系統成功導入機構的關鍵因素。結論:本研究結果顯示一般護理之家採用全國性的品質指標監測系統僅為20%,採用現況尚未普及。首先財務知識障礙問題,機構方與醫策會或醫務管理學會需共同訂定符合一般護理之家的收費標準。組織知識障礙問題,由高階主管帶領,組成推動全國

性的品質指標監測系統小組,定期開會將工作流程及人力配置整合到最佳。最後,行為知識障礙問題,讓人員認識到需要改變,並進行培訓提高人員的技能。

想知道產後護理之家人力配置更多一定要看下面主題

產後護理之家人力配置的網路口碑排行榜

-

#1.掌握3+9原則!新手爸媽挑選產後護理之家,輕鬆又不出錯!

有商業登記合法的產後護理之家,在開業執照上會有機構代碼,依法規定人力配置,每15床(產婦床+嬰兒床)至少應有1位護理人員,且24小時均應有護理 ... 於 raiseababy.tw -

#2.產後護理之家應設嬰兒照顧員 - 中時新聞網

衛生福利部公布新修正護理機構分類設置標準第8條,修正目的是強化顧病比人力配置、強化消防安全規定並規定產後護理之家. 於 www.chinatimes.com -

#3.產後護理之家應設嬰兒照顧員- Yahoo奇摩新聞 - aaax7jli15py8 ...

衛生福利部公布新修正護理機構分類設置標準第8條,修正目的是強化顧病比人力配置、強化消防安全規定並規定產後護理之家應備有嬰兒照顧人員,並在半年到1年內改善。 於 aaax7jli15py8.pixnet.net -

#4.【敦南真愛產後護理之家】女人最重要的30天

不得不說國泰醫院的產後照護還不錯,而且國泰會讓你快速學會如何照顧寶寶的吃喝拉撒 ... 依照依據產後護理機構之護理人力配置規定,產婦+嬰兒與護理人員的比例為15:1, ... 於 mmommy.pixnet.net -

#5.2019安全規格最高NO.1!獨棟「#完整防禦系」產後護理家

Q5:隔離開的寶寶會需要特別配置護理師做隔離照護嗎? 感染科醫生這樣說▷. 需要特別配置護理師去做隔離照顧,同時配置的人力也要 ... 於 www.look-in.com.tw -

#6.月子中心1天3500卻「枕頭黃、水龍頭黑」 媽媽選擇8重點

... 可坊間月子中心百百款,要如何挑選呢? (焦糖綠玫瑰caramelgreen,親子育兒,月子中心,產後護理之家) ... 4、嬰兒室的管制與人力配置。 於 www.ettoday.net -

#7.護理之家社會工作- 社會工作者的實務困境及因應策略

中,社工人力是機構必須配置的人力之. 一,而護理之家因著重護理照護,相形之. 下社工人員專業角色及地位則常被忽略,. 難免淪於協助機構內行政作業等非專業工. 於 cdj.sfaa.gov.tw -

#8.機構地址: 連絡電話: 負責人: 填表日期: 110 年月日

產後護理之家 督導考核書審資料冊 ... 核准床數:產後護理床: 床、嬰兒床: 床. 二、收費情形: ... 三、人力配置:(請填機構目前的人力狀況) ... 於 www.ltcpa.org.tw -

#9.專屬護理師是否能解決且滿足奶娘勝任母親這個天職所帶來喜悅 ...

「反正只生1個」,月子中心收費愈來愈高檔,捨得花錢的父母除了詢問收費、月子餐菜色,不妨注意感染管控、人力配置等相關細節,確保媽媽和寶寶舒適又安全。 於 blog.xuite.net -

#10.嬰兒房照顧壓力大 - 華庭傳統月子中心

嬰兒房照顧壓力大 中部某診所附設產後護理之家,傳出輪值大夜班的女護理師, ... 在華庭,嬰兒室的照顧比例,始終優於絕大部分的護理之家與月子中心,人力的合宜配置, ... 於 www.hua-ting.com.tw -

#11.產後護理之家護理人力配置與寶寶比如何計算???

政府的產後護理機構設置規定人員配置:1.每20床(含嬰兒床)至少有1位專職護理人員就符合規定在台北市產後護理之家特刊的介紹中,有各種護理人力配置 ... 於 forum.babyhome.com.tw -

#12.臺安產後護理之家

本護理機構於民國104年3月16日成立,設立產婦床16床,嬰兒床17床。機構內軟硬體設備皆符合消防法規、建築法規及產後護理機構設置標準;護理人員資格、人力配置及服務項目均 ... 於 www.tai-an.com.tw -

#13.護理機構分類設置標準修正總說明

三日起施行,為使護理機構之設置與照護服務更符合民眾之需求,並. 促進護理機構在地化與社區 ... 第四條產後護理之家,其服務 ... 要,配置或特約相關醫事人員,並應向. 於 gazette.nat.gov.tw -

#14.2019婦幼用品採購年鑑 - 第 131 頁 - Google 圖書結果

是否合法立案選擇時可先上衛生福利部的網站查詢,即可查詢到全國各縣市產後護理機構 ... 護理人員配置依據護理人力配置規定,每15床產婦床(含嬰兒床)至少有一位護理人員, ... 於 books.google.com.tw -

#15.護理機構分類設置標準 - 全國法規資料庫

(三)產後護理之家。 前項護理及健康照護服務,包括個案之護理需求評估、健康促進、疾病預防與照護、長期失能、失智 ... 於 law.moj.gov.tw -

#16.0803111020507_015.doc - 立法院

... 有鑑於近來發生血汗坐月子中心事件,凸顯我國產後護理機構照顧人力不足之現狀。 ... 配置,為每二十床(含嬰兒床)至少一人,惟此一標準無法維持照顧品質,對護理 ... 於 lci.ly.gov.tw -

#17.寵愛呵護 - 咪寶產後護理之家

受衛生福利部評鑑及臺南市衛生局督導考核,針對法定的設置標準,如:人力配置、消防、建築管理、專業人員教育訓練、感染管制等進行評比,咪寶產後護理之家提供照護 ... 於 www.mibao.com.tw -

#18.「我是產科護理師」-入住元氣御守入住產後護理家 - 媽咪拜

嬰兒室護理人力固定且維持1:5以下,僅有護理人員無保姆排班,護理人員都 ... 進階急救執照」,以上優於其他月子中心的基本配置已經讓我安了50%的心。 於 mamibuy.com.tw -

#19.伊夏蓓爾產後護理之家

2. 尿布使用量:嚴重澄清,本館並無限制護理人員尿布使用上限。 伊夏蓓爾產後護理之家|台中月子中心綜合評分:4.9 服務電話:+886 4 2426 5678. 人力配置 ... 於 1907-nuernberg.de -

#20.產後護理之家因人手不足,連沒有相關執照的老闆都要照顧嬰兒 ...

每個選擇月子中心(產後護理之家)的媽媽,. 都希望自己孩子能夠得到最好的照顧。 ... 你可能會說老闆一定也是看人力不足,所以才自己跳下去幫忙,. 於 www.bc3ts.com -

#21.HOME 最新消息台中坐月子評價

坐月子中心護理人員是否足夠?和月子做的好不好大有關係!孕媽咪選擇坐月子一定要多看「台中坐月子中心評價」,依照依據產後護理機構之護理人力配置規定,產婦+ 嬰兒與 ... 於 family.cmuh.org.tw -

#22.康和產後護理之家

嬰兒床有28床,人力配置則為1:5。護理人員24小時輪流值班,嬰兒入住時先由護理人員評估身體狀況; 每週小兒科醫師視察,以了解 ... 於 birth-care.net -

#23.產後護理之家應設嬰兒照顧員 - 奇摩新聞

衛生福利部公布新修正護理機構分類設置標準第8條,修正目的是強化顧病比人力配置、強化消防安全規定並規定產後護理之家應備有嬰兒照顧人員,並在半年 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#24.惡劣#台中#產後護理之家#伊**爾 - Dcard

代PO 伊夏蓓爾產後護理之家回覆#針對網路不實指控#公司將保留法律追訴權1. 人力配置:人員配置遵照衛生福利部護理機構分類設置標準,唯各班別人力配置不均 ... 於 www.dcard.tw -

#25.護理之家設置標準 - 阿摩線上測驗

關於精神護理之家設置標準中職能治療的人力需求,下列敘述何者錯誤? ... (D)產後護理機構 ... 23 依護理機構設置標準,一般護理之家每幾床應配置一位照顧服務員? 於 yamol.tw -

#26.臺北市政府創意提案會報提案建議表

一旦發生火災,這些機構就要面對以現有人力、設備. 在最短時間內將這些老人及身心障礙者疏散避難至安全 ... 以「一般護理之家」設置20 床為例,依法應配置之工作人. 於 www-ws.gov.taipei -

#27.產後護理之家嬰兒照顧人員每5 床應設置1 名

修正目的是強化顧病比人力配置、強化消防安全規定,並規定產後護理之家應備有嬰兒照顧人員,並在半年到一年內改善。 衛福部護理及健康照護司長表示, ... 於 www.lawbank.com.tw -

#28.令和產後護理之家|

令和產後護理之家. Ling Ho Postpartum Nursing Care Center. 2019令和成立這一年恰逢日本新年號,如令和 ... 於 www.linghocare.com -

#29.1603_臺安_電子書

理,這樣的服務導向,結果面就是產婦坐完月子返家後,落入面對寶寶哭鬧卻束手無策的 ... (02)2740 - 3410 臺安產後護理之家,護理人力比配置及 地址:105 台北市松山區八德 ... 於 www.tahsda.org.tw -

#30.【政策】103年7月起~產後護理機構有保母證照或護理、助產及 ...

衛生福利部公布新修正護理機構分類設置標準第8條,修正目的是強化顧病比人力配置、強化消防安全規定並規定產後護理之家應備有嬰兒照顧人員,並在半年到1年內改善。 於 teresa7868.pixnet.net -

#31.康和產後護理之家

... 教導產後衛教課程; 教導如何替寶寶洗澡,及照護寶寶之注意事項; 房間及公共區域進行紫外線消毒等措施,以維護間之環境衛生; 嬰兒床有28床,人力配置則為1:5。護理 ... 於 taiwan-blogger.com -

#32.原來「坐月子中心」和「產後護理之家」不一樣!挑選10祕技

1. 依照依據產後護理機構之護理人力配置規定,產婦+嬰兒與護理人員的比例為15:1,等於(產婦床+嬰兒床)/護理人數必須小於15,且數字越小護理人力表示越 ... 於 www.businessweekly.com.tw -

#33.[孕婦] 台中榮總產後護理之家參訪心得 - 翱翔的姿態-

媽媽也會在入住之後可以透過APP查看嬰兒室的狀況。人力配置目前是:19床寶寶床,18房媽媽。所以台中榮總的月子中心也只有18房呢……居然 ... 於 tuanuu.tw -

#34.產後護理之家設置標準 - Seort

產後護理 機構設立或擴充計畫書—設立格式規定字體標楷體,14號字,單行間距版面配置, ... 1 110年榮譽國民之家住宿型、產後護理機構、住宿型精神復健機構感染管制查核 ... 於 www.seortpa.co -

#35.【豐原推薦】4家評價最好的月子中心!便宜、費用、價格表

豐原推薦便宜費用價格表月子中心坐月子中心產後護理之家價格PTT ... 合法的產後護理機構之護理人力配置規定中,產婦和新生兒:護理人員的比例應該要 ... 於 kikinote.net -

#36.護理之家分類

第四條產後護理之家,其服務對象以下列人員為限: 一、產後未滿二個月之產婦 ... 設置標準第八條,修正目的是強化顧病比人力配置、強化附設護理之家69 ... 於 ziolowezacisze.com.pl -

#37.護理機構分類設置標準第八條附表及第十一條條文修正案總說明

顧人力並. 得計入輔. 助人員,. 如駐衛警. 、保全人. 員、行政. 人員等。 四、護理人員最低設置總人數,一般護理之家應能同時符合1及4,產後護理機構(產後護理之家) 應 ... 於 www.mohw.gov.tw -

#38.一般護理之家照護標準作業流程項目需求探討

目標:本研究旨在探討臺灣一般護理之家對照護標準作業流程的重要性及需要性, ... 家,產後護理機構,其中護理之家可再分為 ... 般護家人力配置依設立標準,也多符合評. 於 tpl.ncl.edu.tw -

#39.產後護理之家要慎選!!

產後護理之家 醫護比- 只討論護理工作這一塊,入住契約等等硬體部分就先不說大部分產後都 ... 依照依據產後護理機構之護理人力配置規定,產婦+嬰兒與護理人員的比例 ... 於 1applehealth.com -

#40.新北市便宜的護理之家

新北市便宜的護理之家找到51間新北市月子中心產後護理之家。. Community Service Mar 25, ... 以下將介紹這3種長照機構提供的服務、人力配置及主管機關:. 護理之家. 於 kmydfy.peluqueriaesteticapettine.es -

#41.第一章緒論

平面空間組織安排配置,作為往後規劃產後護理之家之參考,以期許對產後護理 ... 產後護理之家顧名思義是指一個提供讓產婦坐月子的場所,也就是提供產後未滿兩. 於 chur.chu.edu.tw -

#42.新北市便宜的護理之家

服務項目:.doc · 新北市產後護理之家收費基新北市私立至傑護理之家. ... 子中心產後護理之家。.護理之家. 以下將介紹這3種長照機構提供的服務、人力配置及主管機關:. 於 w.sklo-leonardo.eu -

#43.新北市便宜的護理之家

護理之家.com與更多10-05-2019 · 真的很高興有機會可以入住【環球產後護理之 ... 家安養機構,為全方位照護型桃園安養中心,提供更完善的安養醫療設備,並配置專業護理 ... 於 apartamentybotanica.pl -

#44.護理之家照服員比例

8-07一般護理之家護理人員及照顧服務員人力統計表.xlsx 項目一般護理之家護理之家機構產後護理機構(產後護理之家) 居家護理機構備註精神護理之家一、 ... 於 delta-fox-fox.ch -

#45.這間月子中心回住率高達90%!護理團隊打造「幸福城堡」

「我是創業者更是媽媽,所以用媽媽在意的角度思考一切,成立幸福城堡就是要讓母親與嬰兒都得到照護。」Nicole提到全館照護人力比甚至可做到1:3,每個時段 ... 於 www.thenewslens.com -

#46.2016婦幼用品採購年鑑 - 第 171 頁 - Google 圖書結果

政府設評鑑基準媽咪好安心為了保障媽媽和嬰兒的安全、確保產後護理機構的照護和服務品質,中央主管機關在民國 ... 護理人員配置依據產後護理機構之護理人力配置規定, ... 於 books.google.com.tw -

#47.你知道坐月子中心跟產後護理之家的差別在哪嗎?

坐月子中心不需配置醫護人員,而且不可以從事醫療或護理服務;若希望坐月子時有護理人員協助,建議選擇產後護理之家。依據產後護理機構之護理人力配置規定,(產婦床+ ... 於 crossg6q7y2.pixnet.net -

#48.新北市便宜的護理之家

護理之家費用.com與更多10-05-2019 · 真的很高興有機會可以入住【環球產後護理之家】,讓我能好好體驗 ... 以下將介紹這3種長照機構提供的服務、人力配置及主管機關:. 於 ab.mamapoint.pl -

#49.台中坐月子中心VS台中產後護理之家

依據產後護理機構之護理人力配置規定,(產婦床+嬰兒床)除以護理人數必須小於15,數字越小護理人力表示越充足,因此百悅給與每位媽媽與寶寶最適的人力照顧,希望每位入住 ... 於 hardysq2kx62.pixnet.net -

#50.護理師(歡迎電洽) - yes123求職網

新生兒產後照護母乳哺育。薪資:月薪35000元以上另有 ... 工作經驗: 不拘; 工作經歷: 全職護理師及護士<0年以上> ... yes123人力銀行提醒您:. 於 www.yes123.com.tw -

#51.孕|產後護理之家挑選原則經驗分享(提供檢核表下載)

想要展現母愛,跟小孩整天黏在一起,以後還有的是機會,才不急於一時呢! 六.嬰兒照顧? 合法的產後護理機構之護理人力配置規定中,(產婦+新生兒 ... 於 salufear625.pixnet.net -

#52.新北市便宜的護理之家

新北市便宜的護理之家比較所有「新北市」的產後護理之家,從醫療護理團隊到硬體設備和 ... 以下將介紹這3種長照機構提供的服務、人力配置及主管機關:.com Sep 11, ... 於 thewomanmanual.nl -

#53.嬰兒與母親 婦幼用品採購年鑑 2020 - 第 103 頁 - Google 圖書結果

護理 人員的配置依照產後護理機構之護理人力配置規定,產婦床(產婦床+寶寶床)和護理人員的比例為15:1,也就是說每15床必須最少配置一名護理人員,若媽媽們到現場參觀可以 ... 於 books.google.com.tw -

#54.月子中心怎麼挑寶寶照顧比1:5藏玄機 - 蘋果日報

北市衛生局解釋,依法每15床(含嬰兒床)至少配置1名護理人員就合於規定,1:5是保母且含在1:15之內,近日稽查結果,該機構並未違法。 彭小姐指控,入住的 ... 於 tw.appledaily.com -

#55.因應COVID-19 疫情醫療照護工作人力短缺之應變處置建議

在醫療與照護機構中維持適當的人力配置對於提供安全的. 工作環境與安全的照護 ... 身障機構、護理之家)、產後護理機構、兒少安置及教養機構、康. 復之家及榮譽國民之 ... 於 www.cdc.gov.tw -

#56.產後護理之家應設嬰兒照顧員| 台灣英文新聞 - Taiwan News

衛生福利部公布新修正護理機構分類設置標準第8條,修正目的是強化顧病比人力配置、強化消防安全規定並規定產後護理之家應備有嬰兒照顧人員,並在半年 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#57.一人顧八人,月子做得安心嗎? - 財團法人中華民國消費者文教 ...

本次調查中護嬰比不合格的兩家,均為通過107年度衛福部產後護理機構評鑑的業者,「依法配置專任人員情形」更是評鑑基準中的一級必要項目,時隔一年就有如此違規事件,是否 ... 於 www.consumers.org.tw -

#58.產後護理之家設置標準 - Locsty

設置標準項目一般護理之家護理之家機構產後護理機構(產後護理之家) 居家護理機構 ... 護理機構名稱、設置類別、申請人、設立床數、組織架構、人員配置等相關基本資料。 於 www.locstylfc.co -

#59.護理之家人力配置的推薦與評價,PTT、FACEBOOK和網紅們 ...

護理之家人力配置 的推薦與評價,在PTT、FACEBOOK和這樣回答,找護理之家人力配置在在PTT、FACEBOOK就來法律條文查詢及法律問題經驗分享,有網紅們這樣回答. 於 law.mediatagtw.com -

#60.月子中心日新月異提供產後孕婦更多協助

美人魚產後護理之家婦產科的郭安妮醫師指出現在坐月子已經有別於傳統在家中 ... 了解各家業者人力多寡,即可查詢各縣市產後護理機構名冊與人力配置。 於 www.biomedviews.com -

#61.護理之家照護比

長照中心費用在人力部分,衛福部護理及健康照護司長鄧素文表示,法令規定 ... 產後護理之家規定,由原二十床至少一名護理人員修訂到十五床配置*照護 ... 於 mucommunicatie.nl -

#62.台中台安產後護理之家

機構內軟硬體設備皆符合消防法規、建築法規及產後護理機構設置標準;護理人員資格、人力配置及服務項目均符合護理相關法規。服務對象以產後未滿2個月 ... 於 amurashko.ru -

#63.【焦點議題】產後護理之家人員配置,寶寶照顧比並非1:5

對此,台北市衛生局解釋,產後護理之家每15床(含嬰兒床)至少配置1名護理人員就合於規定,1:5的照顧比例是保母且含在1:15之內,稽查結果指出該機構並未 ... 於 www.mombaby.com.tw -

#64.103年度 縣/市產後護理機構評鑑作業資料表(機構自填)

105年度產後護理機構評鑑 基本資料表 ... 立案登記床數:產後護理床 床、嬰兒床 床;(註:最新開業執照上登記的床數) ... 其他 ;. 人力配置: (以105年3月31日為準) ... 於 pnc.twaea.org.tw -

#65.全護士貼心呵護國泰產後給媽媽寶寶安心的第二個家 - 中央社

以產後護理機構的護理人力配置規定為例:母嬰與護理人員的比例為15:1,也就是至少每15對母嬰必須配置一名專業護理人員照顧,絕非一般坐月子中心的 ... 於 www.cna.com.tw -

#66.便宜、費用、價格表、坐月子中心、產後護理之家 - 吃貨瑪莉

月子月子中心價格價錢費用價格表產後護理之家產後護理PTT 2018 ... 合法的產後護理機構之護理人力配置規定中,產婦和新生兒:護理人員的比例應該要 ... 於 eatmary.net -

#68.台中月子中心|伊夏蓓爾產後護理之家- 坐月子推薦、評鑑五星

台中優質月子中心伊夏蓓爾產後護理之家,位於西屯水湳經貿,鄰近北屯、大雅、潭子、中科。館內有專屬地下停車場,著重感染管控、頂級設備、多元月子餐,並有APP即時 ... 於 www.ishabelle.com.tw -

#69.產後護理之家設置標準

衛生福利部公布新修正護理機構分類設置標準第8條,修正目的是強化顧病比人力配置、強化消防安全規定並規定產後護理之家應備有嬰兒照顧人員,並在半年到1年 . 於 shouyi.freakyboards.pl -

#70.2017婦幼用品採購年鑑 - 第 149 頁 - Google 圖書結果

產後護理之家 一般人都知道「月子中心」,也聽過「產後護理之家」,但兩者到底有什麼 ... 3 看護理人員配置依據產後護理機構之護理人力配置規定,每十五床產婦床(含嬰兒床) ... 於 books.google.com.tw -

#71.2018婦幼用品採購年鑑 - 第 125 頁 - Google 圖書結果

產後護理之家 多數消費者都對「月子中心」、「產後護理之家」耳熟能詳, ... 3_檢視護理人員配置依據產後護理機構之護理人力配置規定,每15 床產婦床(含嬰兒床), ... 於 books.google.com.tw -

#72.孕媽咪的大抉擇:月子中心與產後護理之家的差別? @ 嗨! 我是 ...

【依照衛生局的產後護理之家護理人力配置規定,每十五床產婦床(含嬰兒床)至少應聘請一位護理人員】 護理師能夠提供產後媽咪哺乳及照護新生兒的諮詢. 於 omes2005.pixnet.net -

#73.[月子] 月中1比8,護理師吃飯,媽媽可接受嗎?

推Polyhymina : 台北市衛生局解釋,產後護理之家每15床(含嬰兒床) ... litalita : 中心人力配置的問題,我也沒有為難他們,所以我自己 06/04 20:10. 於 www.ptt.cc -

#74.護理之家人力配置 :: 全國安養院資訊網

全國安養院資訊網,109護理之家設置標準,長期照護機構人力配置,108護理之家設置標準,產後護理之家人力配置,長照機構護病比,護理之家補助,護理之家設立,產後護理之家 ... 於 nursinghome.iwiki.tw -

#75.台北市六心級的康和產後護理之家分享呵護媽媽產後時光

康和產後護理之家成立於1999年,是由台北市大安區金山南路上最負盛名的李婦產科所創立,曾獲頒主管機關督考評 ... 康和產後護理之家的嬰兒床有28床,人力配置則為1:5。 於 mamiguide.com -

#76.護理之家設置標準年度一般護理之家 - Vkpdu

A. 完峖符峯,尼第1 ,2 項人力配置超過設置標準1.5 倍。 ... 依據護理機構分類設置標準規定,產後護理機構每15床(含嬰兒床)至少應有1名負責的資深護理人員,而該 ... 於 www.quinellmsic.co -

#77.前言

護理 機構. 產後護理機構. 三、產後需護理之產婦及嬰幼兒. 護理之家 ... 產後機構設置標準(硬體). –人員配置. –護理服務設施. –嬰兒室設施. –安全設備. 於 www.midwife.org.tw -

#78.護理師醫療業/月子中心/護理部

嬰兒室裡24小時都必須有護理人員值班,每五個嬰兒至少應配置一位嬰兒照顧人員。 月子中心裡的護理人員除了照護新生兒之外,也必須對產後媽媽進行衛教及照顧,主要工作 ... 於 www.jobsmining.org -

#79.護理機構開業申請書

護理之家 機構□居家護理機構□產後護理機構. 機構名稱 ... (3)病床數:病床增設者應重新申請許可;減床者檢附變更前後床位平面圖、符合設置標準之人力配置說明。 於 www.ttshb.gov.tw -

#80.產後護理機構與坐月子中心之異同處 - 臺南市政府衛生局

依據商業登記法或加值型及非. 加值型營業稅法. 設置標準. 依據護理機構分類設置標準. (含護理人力配置規定). 無標準. 收費標準. 主管機關(衛生局)核定之收費標準無標準. 於 health.tainan.gov.tw -

#81.護理之家分類 - club01

第四條產後護理之家,其服務對象以下列人員為限: 一、產後未滿二個月之產婦。 ... 護理機構分類設置標準第八條,修正目的是強化顧病比人力配置、強化附設護理之家69 ... 於 club01.ch -

#82.護理之家設置標準

護理 機構設置標準表區分設置標準項目一般護理之家護理之家機構產後護理 ... 強化顧病比人力配置、強化昨天因版友的文章去查了護理之家的人員配置,並 ... 於 ids-construction.ru -

#83.【安媞產後護理之家】給太太與寶寶最好的選擇*桃園南崁月子 ...

準爸媽可以利用衛服部提供的醫事機構查詢網站,事先了解該業者是否合法立案與護嬰比例是否充足,貝果桑最重視的就是護嬰比例這件事,根據產後護理機構之護理人力配置規定, ... 於 www.bageluncle.com -

#84.新北市便宜的護理之家

台北市價格超值月子中心~福臨產後護理之家中永和新店月子中心參觀心得:環球、采 ... 以下將介紹這3種長照機構提供的服務、人力配置及主管機關:. 於 macebeauty.nl -

#85.臺中市產後護理之家護理招聘 - 台湾職缺

徵才說明 職缺更新:今天 工作內容:1.有護理行政管理職經驗2.配合機構政策執行各項業務(評鑑,督考,消防) 3.負責單位人力配置及排班。 4.督導護理人員及照服員正確執行 ... 於 tw.jooble.org -

#86.護理之家照服員比例 - Ecosnack

8-07_一般護理之家護理人員及照顧服務員人力統計表. ... 外籍照服員聘僱比例計算護理之家機構產後護理機構(產後護理之家) 居家護理機構備註區分設置 ... 於 ecosnack.be -

#87.產後護理機構照護指引.pdf - 新北市衛生局

機構如雨後春筍般地興起,本市於102 年度迄今即新立案7 家產後護理之家, ... 無下列樓層及支援人力配置等項目之小型產後護理機構者免評). 上二樓層. 下一樓層. 於 www.health.ntpc.gov.tw -

#88.[心得] 產後護理之家護嬰比幾乎都騙人- 看板BabyMother

我自己是產後護理之家的護理師待過六家吧北部兩家,回南部待了四家簽約 ... 小孩不是被造假餵奶紀錄就是被放生在旁邊哭你不想給奶嘴但人力不足無法哄 ... 於 www.pttweb.cc -

#89.爲何小S、侯佩岑她們都選產後護理之家,而不是月子中心?

以下10點,是台灣地區孕媽咪挑選產後護理機構的祕籍,給對月子中心仍 ... 依照依據產後護理機構之護理人力配置規定,產婦+嬰兒與護理人員的比例 ... 於 ppfocus.com -

#90.原來月子中心和產後護理之家不一樣 - 花蓮館

4.若是兩個都沒有表示業者完全不合法,媽咪就要注意了! 月子中心的護理人員人力部分,需要注意! 依產後護理機構的護理人力配置規定,產婦 ... 於 www.lantan103.com -

#91.學前教育- 挑坐月子中心記得確認顧病比和嬰兒照顧員...

根據台灣衛生福利部8/11公布的最新規定,為了強化顧病比人力配置,產後護理之家由原20床至少1名護理人員修訂為15床配置1名,而且每5床必須另配有1名「嬰兒照顧人員」。 於 zh-tw.facebook.com -

#92.新北市便宜的護理之家

新北市便宜的護理之家以下將介紹這3種長照機構提供的服務、人力配置及主管機關:. 1. 1.com與更多10-05-2019 · 真的很高興有機會可以入住【環球產後護理之家】,讓我能好好 ... 於 s.wrapetcompagnie-bordeaux.fr -

#93.伊夏蓓爾產後護理之家 - Bse events

伊夏蓓爾產後護理之家|台中月子中心綜合評分:4.9 服務電話:+886 4 2426 5678. 人力配置:人員配置遵照衛生福利部護理機構分類設置標準,唯各班別人力配置不均問題已進行 ... 於 bse-events.fr -

#94.護理之家、植物人安養中心之建築物使用類組認定事宜 - 營建署

本案據社政、醫政單位意見表示,依老人福利機構、護理之家之設置標準規定配置之照顧人力,於緊急事故發生時,照顧人員可有效協助疏散受服務之老人逃生,且可修正其設置 ... 於 www.cpami.gov.tw -

#95.【焦點議題】產後護理之家人員配置,寶寶照顧比並… - Kdnbe

Home - 護理之家照護比【焦點議題】產後護理之家人員配置,寶寶照顧比並 ... 個案死亡(二)轉介機構式照護家屬若無法提供有效的人力照顧,可考慮轉介至機構式照顧方式, ... 於 www.viennhotelta.co -

#96.坐月子中心 | 健康跟著走

1. 依照依據產後護理機構之護理人力配置規定,產婦+嬰兒與護理人員的比例為15:1,等於( ... ,產後護理機構及坐月子中心定型化契約範本. 人員資格. 護理人員... 人力比例. 於 info.todohealth.com -

#97.月子中心怎麼挑?掌握5大觀察重點避免踩雷! | 嬰兒與母親

不論是月子中心或是產後護理機構,兩者的硬體設備都要符合建築法規公共 ... 依據護理人力配置規定,每15床產婦床(含嬰兒床)至少有一位護理人員, ... 於 today.line.me -

#98.產後護理之家行政工作職缺/工作機會-2022年3月 - 1111人力 ...

幸福企業徵人【產後護理之家行政工作】月子中心客服人員、護理長【產後護理之家】、產後護理之家_護理長、產後護理之家行政客服、客服人員等熱門工作急徵。1111人力 ... 於 www.1111.com.tw