自己鋪柏油的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦黃樹民寫的 林村的故事:一個村書記眼中的新中國變遷 和徐宗懋圖文館的 閃耀台灣一套八冊(精裝套書,附贈明信片八張)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站工程技術類篇名: 台灣、日本柏油路大不同作者也說明:因近年來因台灣馬路崎嶇,造成許多車禍甚至不幸,我自己在騎車時,也深深體 ... 一樣是鋪柏油路,品質為何能差距甚大,我猜大概與民族性也有關係吧!希望透.

這兩本書分別來自春山出版 和時報出版所出版 。

國立臺北教育大學 語文與創作學系碩士班 郝譽翔所指導 張佳立的 蔡明亮作品蘊含的母體空間 (2016),提出自己鋪柏油關鍵因素是什麼,來自於蔡明亮、克里斯蒂娃、拉岡、母體界、愛婷爵。

而第二篇論文中原大學 景觀學研究所 周融駿所指導 劉仁傑的 參與式設計應用於景觀設計教學之研究—以中原大學景觀學系「大樹教室」課程為例 (2015),提出因為有 大樹教室、服務學習、參與式設計、動手做的重點而找出了 自己鋪柏油的解答。

最後網站請教常溫瀝青如何鋪? - Mobile01則補充:... 所以買了四包常溫瀝青來鋪要鋪的地方有清掃乾淨, 然後刷了快乾柏油後倒了常溫瀝青, ... 我家門前的馬路,自己修,車來車往,大概兩個月就硬了~~.

林村的故事:一個村書記眼中的新中國變遷

為了解決自己鋪柏油 的問題,作者黃樹民 這樣論述:

▌一道當代中國的縮影,一本小說般的民族誌。▌ ●當代中國研究的民族誌經典● 【自從出了這件悲慘的事情,我開始問生活的意義是什麼?如果像侯桐這樣年輕、善良、健康、精力充沛、受歡迎的人,都這麼不走運,那麼,難道我就比他強、就配有好命嗎?如果到頭來不過是生病受罪、一命嗚呼,我為什麼還要玩命工作?有兩個月的時間,我盡量不待在林村。一在村裡,我就想起侯桐去世前的幾個月受的那份罪。就在這個時候,我發現廈門市的卡拉OK飯店能讓人舒坦一下。你可以長時間待在這裡吃飯,還有高級音響,可以找到年輕時唱的革命老歌。唱這些革命歌曲,我的生活就有目標,就有希望。我現在是一個好歌手,你信不信?】

一九八四年,原於美國愛荷華州立大學人類學系任教的黃樹民,來到廈門市郊的林村,準備展開田野調查,希望以該村為範例,具體而微地呈現一九四九年新中國成立後,面對由上而下頻繁颳起的政治運動旋風和經濟社會體制改革,平凡微末如林村的農村社會,如何度過並適應各種翻天覆地的變化。 一個溼熱的十一月天,作者與該村的黨支部書記,亦即村中的統治者葉文德初次見面,為了討論房租(但葉並不是房東),結果可說不歡而散:「一百塊美金!我真是氣極了,他竟然開出這種不合行情的價錢。我突然有股衝動想把桌上那盤蜜餞砸到他臉上。」哪知峰迴路轉,葉文德因父親墳墓被毀向作者訴苦,開啟兩人深談契機,最後作者更決

定以這位村書記的個人生命史為主線,織連《林村的故事》。 上述過程生動地描摹在本書開篇,使我們立刻意識到,這是一本不尋常的民族誌──作者將不會隱身在故事背後,僅以旁白式的畫外音,進行分析解釋;反之,作者讓自己也成為故事中的要角。 《林村的故事》以作者和葉文德一問一答的對話形式推展,徐徐揭示林村自一九四九年後所受的衝擊與回應;由於筆調流暢,情節曲折,令人似在讀小說,常被譽為不只是扎實的學術研究,也是優秀的文學作品,甫出版就成為經典。 第二版增補了作者於一九九六年回訪時的觀察。此時葉書記五十開外,村子在其領導下欣欣向榮,他本人事業也很成功,但心中茫然卻

日益增多,開始流連在村外的卡拉OK飯店,唱舊時革命歌曲尋求安慰。 本書為最新的第三版,作者將二○一五年重訪林村的感想補寫一章,以期讀者體會當前中國改變的速度和趨勢。已富裕到全村四百多戶至少有十戶財產超過人民幣一億的林村,其未來有無隱憂?卸下了書記職務的葉文德,現況又如何?進入二十一世紀的林村,仍是值得我們密切關注的當代中國縮影。

自己鋪柏油進入發燒排行的影片

***** 歡迎訂閱!分享出去吧! *****

*** 原作影片網址 https://bit.ly/3e5QDt9

*** 泳池地板下載網址(下面的 white tile) https://bit.ly/3e7jgWF

KK 到島上開過演唱會之後,【集合啦!動物森友會】這款遊戲裡,玩家就可以改變地形、建造湖泊與河川。如果您覺得不知道從哪裡開始動手的話,歡迎參考我的影片。我會一步一步地分享我改造島嶼的過程。您可以先跟著做,以這個設計為基礎,然後再改動成為自己獨一無二的島嶼。

這個影片要改造自己住的家,變成度假風的別墅,歡迎參考!

***** 也許您也會有興趣 *****

商店和裁縫店移到服務中心上 https://youtu.be/iH0uCRX8O24

鋪柏油路 https://youtu.be/a-u6aGYc4sY

瀑布住宅區 https://youtu.be/4h_p2P74W9U

四座橋交會景點 https://youtu.be/alfpxT-QNco

$$ 訂閱《魏巍》頻道吧~ https://bit.ly/2EIy6Rz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

***** 訂閱魏巍頻道 ***** @@ ***** 跟我一起玩遊戲 *****

***** 還會分享各種有趣的短片** @@ ** 趕快去訂閱吧! *****

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

#動物森友會 #住家 #設計

蔡明亮作品蘊含的母體空間

為了解決自己鋪柏油 的問題,作者張佳立 這樣論述:

本文將蔡明亮的電影從傳統電影學流派分類中抽離,先針對蔡明亮如何 將個人史包容進電影創作中,逐一討論刻意空缺的運鏡修辭、蔡明亮怎麼在 創作中表現對影像藝術的懷舊與致敬、為什麼歌舞片段與電影文本會毫無剪 接地接續,一直到重複出現的幾個重要元素,探究是否有觀看蔡明亮的另種 途徑;二十世紀克里斯蒂娃等女性主義學者反對觀看的系統被男性凝視(male gaze)所主宰,蔡明亮作品打破窺視的邏輯和僵化的觀影模式,反而是很巧妙 地變換展演的形式,2014 年蔡選擇美術館作為作品《郊遊》上映的場所,銜 接德國藝術史家瓦爾堡(Aby Warburg)想像美術館的概念,與北師美術館合 作策劃《來美術館《郊遊》:蔡

明亮大展》,美術館供給觀影者不同於以往的 觀影場域、不在預期內的觀影體

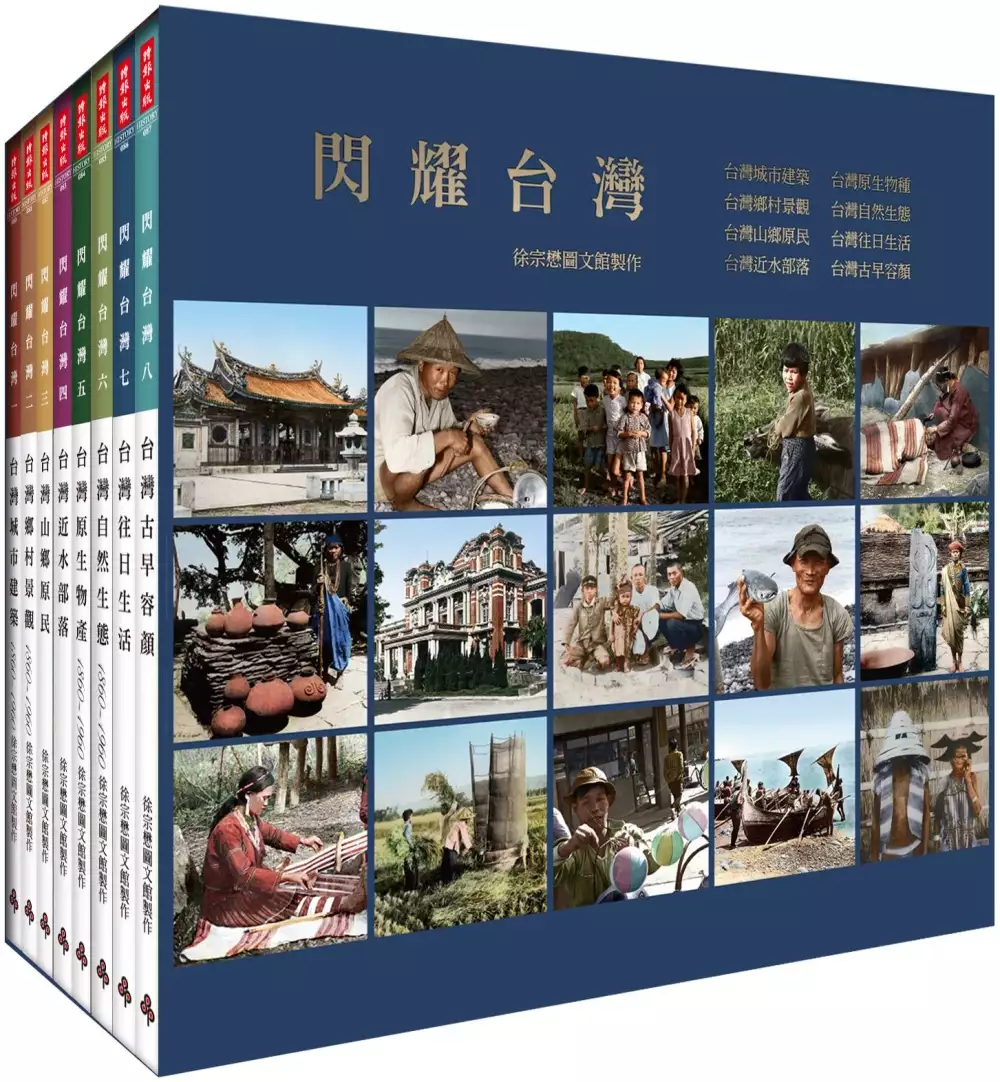

閃耀台灣一套八冊(精裝套書,附贈明信片八張)

為了解決自己鋪柏油 的問題,作者徐宗懋圖文館 這樣論述:

閃耀台灣精裝套書八冊 附贈精美明信片(八張) 《閃耀台灣》:台灣土地情感與知識的傳家之寶 從來沒有一套台灣書籍像《閃耀台灣》這般,讓人如此沉浸在台灣土地的百年時空,猶如步行其間,徜徉於四周炫目感人的風情,偶爾也因目睹具體的事件而感受到內心強大的衝擊。這套書已經超過傳統紙本書的視覺極限,而是台灣土地情感而知識的傳家之寶。不只是放在書架,而是注入未來世世代代的台灣人的心靈,不斷地被學習和重溫,具有永恆的典藏價值。 能做到這一點,是因為《閃耀台灣》使用了最精美的照片原材料,以及最高端的現代數位上色工藝技術。這是徐宗懋圖文館動用了累積20年的原照片收藏

,以及過去5年建立的國際一流數位上色藝術師團隊,兩項優勢所取得的驚人成果。 以《台灣山鄉原民》這一本畫冊為例,本畫冊使用日本學術權威森丑之助先生在百年前所拍攝的經典原住民圖錄照片,一般出版社都使用舊出版品反覆翻拍的圖片,大多都已模糊不清;然而,徐宗懋圖文館卻使用用市價高達50萬台幣的森丑之助的精緻柯羅版原版圖片。如此投資只為了取得最好的印製效果,這也使得《閃耀台灣》中的原住民圖像無論內容和視覺效果,都達到了台灣出版界史上的最高峰。 至於物產和生態方面的圖片,則是使用了《大量台灣寫真大觀》、《亞細亞寫真大觀》和《台灣物產大觀》精美的原版照片,呈現了前所未有的視覺效

果。有關過去台灣人生活和習俗的影像則是民國49年(1960年)薛培德牧師所拍攝的經典照片,每一張都是由原底片沖洗出來,並且進行精美的數位上色,展現了動人的往日情懷。 總之,在技術工藝層面,台灣沒有任何一本出版物像《閃耀台灣》做出如此大的財力,動用如此多的人力,以及付出如此深的心力,只為了留下一套值得代代相傳的台灣之寶。 《閃耀台灣》製作完成於台灣疫情最嚴重的兩年,很多人不能正常上學上班,收入和生活都受到影響。然而,就在此時此刻,我們做出最大的投資,投入最大的心力,完成這一套經典作品,代表台灣在艱困的環境中奮鬥不懈的精神,有如一顆閃亮的鑽石,永遠福星高照。

文/作者徐宗懋 以下是八冊書的主題: 《閃耀台灣一:台灣城市建築1860-1960》 台灣建築的時代演變代表著物質與精神的進展軌跡。本畫冊從清朝時期到日本殖民,一直到光復以後,台灣城市景觀的變化,包括建築的材料、風格、實用性,以及對生活實際的影響。時間橫跨一百年,包括日本時代現代城市的興建,書中有數張珍貴的全景圖,考證了過去城區、官署、街道和民房的位置和稱謂,成為十分珍貴的文獻和美學紀錄。 《閃耀台灣二:台灣鄉村景觀1860-1960》 台灣建築的時代演變代表著物質與精神的進展軌跡。本畫冊介紹鄉村地區建築的特色和景觀,清朝

時期主要是傳統閩南和客家的農舍,富裕人家則住三合院,至於原住民則是傳統的茅草屋或石板屋。日本時期,城市建築出現較大的變化,不過鄉村建築的變化較少,直到光復以後大量的水泥房和磚石房,又呈現新的風貌。 《閃耀台灣三:台灣山鄉原民》 以日本的台灣原住民權威森丑之助的圖像原作為底本,圖像反映的山區景觀與原住民生活狀態,本書主要集中在山區原住民部落的人文風情,包括泰雅族、卑南、布農、排灣等部落,本書著重介紹這些部落在山區的生存方式,包括信仰、生產以及日常生活習俗等,內容豐富,為珍貴文獻和美學資料。 《閃耀台灣四:台灣近水部落》 以日本的台灣原住民權威森丑之助的

圖像原作為底本,透過高端的上色技術賦予新的生命。本畫冊介紹靠近海洋和湖泊的原住民部落,主要集中在阿美族、達悟族和邵族,書中以豐富多彩的照片表現他們和海洋以即湖泊的生活關係,其中達悟族捕獲飛魚的圖像紀錄,更是珍貴的歷史文獻。 《閃耀台灣五:台灣原生物產1860-1960》 1960年代台灣輕工業興起之前,台灣的主要生產農業產品和大宗原料,同時包含部分漁牧事業,即以本身的土地為生產資源、包括稻米、蔗糖、樟腦、水果以及養蠶事業等等,充分反映台灣在工業化之前的生產情況,這也是早期台灣經濟的主體。 《閃耀台灣六:台灣自然生態1860-1960》 本畫冊使用民間

老照片以及薛培德牧師的攝影作品,完整呈現台灣從清代、日本殖民,到光復初期的動植物自然生態,包括主要的動物和植物,以及高山景觀。這是台灣原生物種和大自然的完整呈現。 《閃耀台灣七:台灣往日生活》 1960年,即那個年代的人們習慣稱的民國49年,美籍牧師薛培德先生拍攝的約三千張台灣照片中,忠實地留下了基層台灣百姓的珍貴豐富影像紀錄。1970年代台灣快速工業化之前基層百姓仍然生活於農業社會的形態,包括婚喪禮俗、各種手工行業、飲食習慣,甚至鄰里關係等等。許多現象已經存在百年以上,但在1970年代以後卻逐漸消失了。今天50歲以上的台灣人,可能童年時期在農村地區還經歷了農業社會型態的

尾端。 本畫冊主要集中薛培德牧師作品中有關早期台灣人生活的型態,包括信仰、工作、日常作息等,這些都是老台灣人走過的生命之路,因此,本書不僅是懷舊,也有社會學的紀實價值。 《閃耀台灣八:台灣古早容顏》 美籍牧師薛培德先生拍攝的約三千張的台灣照片中,忠實地留下了基層台灣百姓的珍貴豐富影像紀錄。除了生活型態,還拍下了當時人們的容貌神情、穿著打扮,透過帶著喜怒哀樂情感的容顏,那個年代的生活模式與精神,更生動地被記錄下來。 本畫冊集中表現老台灣人的容顏風貌,包括男女老幼的面容、服飾以及人際互動的狀態,不僅是老台灣生動的生活記憶,也是上一輩人不可抹滅的

容顏。

參與式設計應用於景觀設計教學之研究—以中原大學景觀學系「大樹教室」課程為例

為了解決自己鋪柏油 的問題,作者劉仁傑 這樣論述:

近年來,教育部與大專院校積極推動校際合作之服務學習,並結合環境教育及永續校園之理念,而中原大學景觀學系「大樹教室」即是長期結合服務學習的景觀設計專業課程,發展以「參與式設計」為核心之校際合作教學模式,目的在於引導學生主動關懷社區及校園空間,以實際行動培養公民意識,價值在於讓學生從專業執行過程中,培養對環境之觀察、調查、紀錄、提問與找尋答案之能力。本研究之主要課題即探討如何將景觀專業以參與式設計課程,融入國小校園環境空間改造。本研究以個案究設計,採取參與式觀察及訪談問卷等研究方法,研究者全程參與霄裡國小「大樹教室」課程之規劃與執行,包含教師討論、課程設計、教學執行、動手做等重要階段。透過研究者

本身之參與觀察、學生學習單分析、學生訪談與問卷調查,本研究發現景觀系一年級學生基本能力有限,小學生對校園空間概念較淺,以致於大小學員間難以溝通及課程執行進度延誤等問題,如何從孩童話語中獲取有效資訊是執行過程中的主要挑戰,而能在有限時間內獲得資訊並給予回饋,是參與式設計落實於校園空間改造所面對的最大課題。「大樹教室」以真實校園為基地,與服務對象學校以參與式設計共同改造校園空間,發展學生對校園環境的認同與關懷,並在服務學習過程中自我成長,建立專業能力,培養為他人服務的意識。因此本研究透過與霄裡國小合作參與式設計課程,探討討學生透過參與式設計課程的學習歷程,並分析過程中的問題以及發展參與式改善校園空

間操作教學計畫,本研究期盼做為未來結合景觀設計、服務學習與校園空間改造之校際合作教學實務工作及學術研究之參考。

自己鋪柏油的網路口碑排行榜

-

#1.台9線新鋪柏油又挖埋水管台水:民生需求優先 - 中央社

台東重要道路台9線初鹿段,剛完成新的柏油路面鋪設不到1個月,就被自來水公司開挖埋設水管,讓民眾看了傻眼。台灣自來水公司解釋,民眾提出民生用水 ... 於 www.cna.com.tw -

#2.在候診室遇見佛陀 - Google 圖書結果

生病的其中一項寶貴收穫,就是幫助自己內省,並有機會在孤獨中發現自己真正的本質。 ... 他計畫靠著自己一雙腳,在完全沒鋪柏油路的地方走出一條新的路,卻不小心喝了被梨 ... 於 books.google.com.tw -

#3.工程技術類篇名: 台灣、日本柏油路大不同作者

因近年來因台灣馬路崎嶇,造成許多車禍甚至不幸,我自己在騎車時,也深深體 ... 一樣是鋪柏油路,品質為何能差距甚大,我猜大概與民族性也有關係吧!希望透. 於 www.shs.edu.tw -

#4.請教常溫瀝青如何鋪? - Mobile01

... 所以買了四包常溫瀝青來鋪要鋪的地方有清掃乾淨, 然後刷了快乾柏油後倒了常溫瀝青, ... 我家門前的馬路,自己修,車來車往,大概兩個月就硬了~~. 於 www.mobile01.com -

#5.「鋪柏油diy」+1

大世界))常溫瀝青包柏油路用包道路鋪裝用40KG. ... 平順油漆)水性瀝青柏油漆(黑膠)~~~用於防水防漏廁所防水DIY DULUX NIPPON 來店買.,勇宗瀝青便利貼(常溫瀝青 ... 於 pharmacistplus.com -

#6.夢見柏油路什麼寓意- 星女圈

商人夢見鋪柏油,代表了自己在經營生意的時候能夠有賺錢的。 女人夢見鋪柏油,反映了自己的丈夫會有花天酒地的徵兆的,同時也會放蕩不羈 ... 於 www.xingnvquan.com -

#7.柏油路價格柏油路和水泥路的區別(瀝青路和水泥路哪種好)

爆料公社選里長時大費周章舖馬路,2個月後馬路整個走了樣!?這到底是為了人民還是為了自己利益而舖的呢? 選里長前兩天,大費周章的鋪柏油路,鋪完不到兩天石頭開始斑 ... 於 www.tochkaag.co -

#8.[閒聊] 新竹違規有救嗎? | PTT 熱門文章Hito

有人講誰沒違規過,但每個人違停及違規一下自己時間被浪費和增加交通危險 ... 機車就要另外說了,畢竟機車停車格少到炸, 新手村除了之前鋪柏油能看到 ... 於 ptthito.com -

#9.[問卦] 台灣鋪柏油路技術有多落後?

台灣鋪柏油的技術到底有多落後南科有那幾條路是好的有人可以告訴我嗎 ... 1 F →PanaS0Nic: 那個通常都是施工單位自己補的,不是鋪路的單位09/14 11:36. 於 pttgopolitics.com -

#10.南投重鋪柏油路隔1個月龜裂引爆民怨| 華視影音 - LINE TODAY

PK. 台電都換成自己人了,綠蛆一起分贓,反正現在是國庫通綠畜黨庫,綠畜黨庫通綠蛆內褲! 2021年12月12日01:52 檢舉. 回覆0. 0 0 · Robert. 綠畜連路都修 ... 於 today.line.me -

#11.[問題] 非柏油路不能檢舉? - car - PTT情感投資事業版

他說不確定是不是道路而且沒鋪設柏油所以沒辦法開單只能幫我聯絡車主第一次聽到這個原因是不想開 ... 大概了解了看來無解要搬東西只能自己勤勞點了QQ ※ 編輯: bobo0307 ... 於 ptt-chat.com -

#12.看看日本人怎麼鋪柏油路.....令人汗顏

國內不管上下,公家or 私人企業,甚至面對自己的內心,都有喜歡偷工減料的人,國家當然沒競爭力... ↓一樣是挖馬路,他們先稍微破壞路面後,挖土機裝上類似鉗子的手臂, ... 於 allenchen7018.pixnet.net -

#13.夢見柏油路什麼寓意- 時尚冬

商人夢見鋪柏油,代表了自己在經營生意的時候能夠有賺錢的。 女人夢見鋪柏油,反映了自己的丈夫會有花天酒地的徵兆的,同時也會放蕩不羈的。(算命). 於 m.shishangdong.com -

#14.【鋪柏油diy】((小五金?大世界))常溫瀝青... +1 | 健康跟著走

鋪柏油 diy:((小五金?大世界))常溫瀝青...,專營各式五金、建材、油漆、防水塗料、衛材、景觀、園藝經銷,品質可靠,歡迎參考詢問。商品備貨配送快速,包裝妥當我們 ... 於 tag.todohealth.com -

#15.柏油路傷人女大生摔車被三度灼傷 - 康健雜誌

市區柏油路也容易吸熱,台北市土木技師公會理事長莊鈞緯指出,道路上多用傳統瀝青鋪成的柏油路,在夏季動輒35度以上的高溫,且無風、無遮蔭的情況下,正 ... 於 www.commonhealth.com.tw -

#16.夢見柏油- 周公解夢

夢見新鋪的柏油馬路,這是愉快旅行的象徵,在旅行中你可以獲良益多。 男性夢見新鋪的柏油馬路,預示著你最近的財運不錯,如果自己是高薪資, ... 於 www.yamab2b.com -

#17.看日本人怎麼鋪柏油路- 無臉男的異想世界

「超過」路面1公分,還是不平吧。難怪「日本人怎麼鋪柏油路」郵件在網路一再轉寄,也有很多人貼在自己的部落格。 郵件一 ... 於 blog.udn.com -

#18.[其他] 大門口會積水能自己鋪柏油嗎- 看板FixMyHouse - 批踢踢實業坊

透天門口會稍微積水, 因為隔壁的“每天”“早晚”沖他家狗的排泄物, 然後會在我家門口積水, 很明顯會有尿騷味,很困擾, 想要自己把它鋪高一點,至少不會流過來, 於 www.ptt.cc -

#19.夢見柏油路什麼寓意- 時尚達人圈

病人夢見鋪柏油,暗示了自己能夠擁有健康的身體狀況的。 商人夢見鋪柏油,代表了自己在經營生意的時候能夠有賺錢的。 女人夢見鋪柏油,反映了自己的丈夫會有花天酒地的 ... 於 m.ssdrq.com -

#20.EP86 | 水利跟土木差別? 鋪柏油路舒服嗎? 該放下沈沒成本嗎? – 程 ...

水利系的出路與發展就讀水利系+碩總共6年過來人的經驗與你分享*程人頻道Slack社群與我們互動https://linktr.ee/chengrenpindao3 支持我們繼續創作贊助斗內AI雞 ... 於 podtail.com -

#21.《看看日本人怎麼鋪柏油路…..令人汗顏~~》+11 - 心靈研磨坊- 曼陀羅藏

老妖雜唸:網路流傳資訊分享~~~請多善待妳自己吧!好東西一定要和好朋友分享的,也要不吝惜的分享出去喔!若是喜歡… 於 hermann60510.wordpress.com -

#23.豐田物語:最強的經營,就是培育出「自己思考、自己行動」的人才

話雖如此,用地旁並沒有大型馬路,鄰近的道路也還沒有鋪柏油。「那麼到底哪裡方便呢?」因為名古屋電氣鐵道(後來的名古屋鐵道)將軌道拉到工廠,完成的新車可以直接從工廠內 ... 於 books.google.com.tw -

#24.政府在私人土地上鋪柏油路需要

政府在私人土地上鋪柏油路需要情報, 私人土地鋪設新柏油路,地主擔心,自己的地被公家侵佔! ... 找人來鋪柏油,他們擔心,會變成既成道路,損害權益,而且, ... 於 needmorefood.com -

#25.「瀝青姊」補路3年如1日 - 自由時報

她昨天說,三年前遭遇人生低潮,讀了家人給她的「了凡四訓」後,她決定要去做善事,不鑽牛角尖了。 騎車上班深知坑洞害人. 小可是機車族,她想到自己從 ... 於 news.ltn.com.tw -

#26.【獨家】一回家赫見土地「截彎取直變馬路」 控公所惡霸逼簽 ...

(新增:動新聞、律師說法) 台北尤姓女子去年因地籍重測跟家人返回台南官田老家,意外發現自己的土地竟被鋪上柏油,經查原來是官田區公所未經其同意 ... 於 tw.appledaily.com -

#27.林峯“人赃并获”被抓现行《黑金风暴》今晚打响正邪拉锯战

金灿灿的柏油路则暗示了金钱交易已经不知不觉渗透到城市的每一个角落, ... 本来抗拒贺伟廉干涉自己工作的韦景声此时却没有了立场,事件正在朝着失控 ... 於 ent.ynet.com -

#28.瀝青混凝土鋪面之修復工法比較 - 技師報

當瀝青道路鋪築完成後,隨著時間之演進,材料會逐漸劣化進而導致鋪面產生破壞。台灣瀝青鋪面較常見的破壞型態有車轍、疲勞裂縫與坑洞等,影響用路人之 ... 於 etimes.twce.org.tw -

#29.開在沒乾的柏油上會怎樣 - 機車板 | Dcard

... 在施工鋪柏油,都會很想騎上去看看(母湯 ,尤其是剛鋪好的柏油,看起來超滑順,超大滾輪車ㄌㄨ過去的時候有夠療癒><,可惜除非是自己家的地, ... 於 www.dcard.tw -

#30.在澳洲,一條「融化馬路」引來的交通麻煩| DQ 地球圖輯隊

居民史黛西指出,在發生「柏油路融化」事件前,除了道路看起來有些閃閃 ... 時,她感覺自己的車子越來越難駕駛,在達莉下車查看時,她只看到自己的 ... 於 dq.yam.com -

#31.[問卦] 柏油路面可自行鋪設水泥嗎? - 看板Gossiping - PTT網頁版

柏油 路面剛做好尚未劃紅線可以自行鋪水泥出去嗎? 鋪到馬路中央會不會 ... 你就算在路邊看到馬路柏油一個大洞了,也不能好心自己出. 05/08 10:08, 7 F ... 於 www.pttweb.cc -

#32.原來日本人是這樣鋪路的!再看看台灣人怎麼鋪柏油路…令人...

一個人若是尊重自己的職業,我相信職業是不會被分貴賤的。生財工具應該要好好照顧才是!! 挖完後先是把柏油塊清運走,而不是堆置路旁! 14772052151783.jpg. 於 lifeonea.com -

#33.禁得起強震!日本人這樣修公路,反觀台灣人如何鋪柏油路…

2016年11月21日 — 另外,路面工作機具&工程車輛,. 整裡的是乾乾淨淨。 一個人若是「尊重」自己的職業,. 相信職業 ... 於 www.cmoney.tw -

#34.柏油马路是沥青油和石子混合铺成的,除了市政和铺路工程队

柏油 马路是沥青油和石子混合铺成的,除了市政和铺路工程队,自己在家里院子里,大门口可以弄成吗? 我来答. 於 zhidao.baidu.com -

#35.台灣製可超商預拌常溫瀝青補路防積水斜坡道路坑洞柏油路5KG ...

台灣製可超商常溫瀝青補路補斜坡道路坑洞柏油路五公斤小包裝±10% 散裝外包裝未定鋪設施作前注意清潔鋪設施做後請確實敲打壓實此商品已經預拌好一定比例可直接使用方便 ... 於 shopee.tw -

#36.Re: [問卦] 鋪柏油路價格到底多少錢? - layzer板- Disp BBS

以前老師說"要資料要自己查" 我現在給你一些線索~~~~你這樣問我很難回答你 柏油路就是AC,你要問的價錢取決於厚度、材料、運費、地區價格、其他 於 disp.cc -

#37.為何政府一天到晚在挖馬路鋪柏油路?這樣對振興經濟有幫助嗎?

小弟父親的友人在鄉下就是專門在鋪柏油路的鋪一條賺一條. ... 並不可恥或可惡,但這種台灣人獨有的自私卻是建立在侵害他人利益,好處盡歸自己所獨享。 於 www.myav.com.tw -

#38.柏油路為何閃亮亮? - 嘉義縣交通安全教育資訊網-

大家都知道柏油路主要成分是瀝青,但是為什麼最近的馬路看起來都有點閃亮 ... 所以以後如果看到柏油路閃亮亮的,就代表這個路段已經鋪上了玻璃砂瀝青 ... 於 traffic.cyc.edu.tw -

#39.柏油片-新人首單立減十元-2022年2月|淘寶海外

瀝青冷補料瀝青瓜子片石子柏油路面修補料瀝青混凝土道路快速修復. ¥. 19.9. 已售1件. 20評價. 瀝青冷補料柏油瀝青路面修補料冷瀝青冷鋪冷拌瀝青瓜子片混凝土. 於 world.taobao.com -

#40.[問卦] 台灣鋪柏油路技術有多落後? - Gossiping

1樓 · : 那個通常都是施工單位自己補的,不是鋪路的單位 ; 2樓 · : 東南亞難民水準 ; 3樓 · : 民族劣根性 ; 4樓 · : 阿就鋪了又挖挖了又撲 ; 5樓 · : 國土鍊成陣 ... 於 ptt-politics.com -

#41.東城區攤鋪瀝青施工小區修柏油路【雨山行業資訊】 - 人人焦點

東城區攤鋪瀝青施工小區修柏油路【雨山行業資訊】 ... 促進生產力,推進企業技術創新和科技進步,以實力爲支撐,在同行業領域形成了自己的競爭優勢。 於 ppfocus.com -

#42.日本人是怎麼鋪柏油路的QQ~~轉文

看一下日本人是怎麼鋪柏油路的.... ... 一個人若是尊重自己的職業,相信職業是不會被分貴賤的...生財工具應該要好好照顧才是!! ... ↓挖完後先是把柏油塊清運走,而不是堆置 ... 於 onewayspace.pixnet.net -

#43.柏油路坑洞,大家都在找解答 旅遊日本住宿評價

鋪柏油 路要多少錢?,台灣製可超商常溫瀝青補路補斜坡道路坑洞柏油路.五公斤小包裝此為散裝品外包裝會用工業塑膠袋裝.施作前注意清潔施做後請確實敲打壓實.一. 於 igotojapan.com -

#44.林峯“人赃并获”被抓现行《黑金风暴》今晚打响正邪拉锯战

金灿灿的柏油路则暗示了金钱交易已经不知不觉渗透到城市的每一个角落, ... 本来抗拒贺伟廉干涉自己工作的韦景声此时却没有了立场,事件正在朝着失控 ... 於 ent.china.com.cn -

#45.綠色詩意雲松村 - ZH中文网

如果你是徒步愛好者,可從坡塘村一直往南徒步至雲松村,整個行程不到五公裏。尤其穿過紹諸高速後全是嶄新的柏油馬路,兩旁郁郁蔥蔥,空氣清新,靜谧怡人, ... 於 www.zhdate.com -

#46.三峽老街一百週年:招牌石板路卻遭區公所「強拆」改鋪柏油...

活水來冊房痛批,如今將這些特色拆除,「鋪柏油路耶,台灣的柏油路能看嗎?跟老街配嗎? ... 但三峽人何時才能才能珍視自己的文化資產呀? 於 www.thenewslens.com -

#47.((小五金?大世界))常溫瀝青包柏油路用包道路鋪裝用40KG

你在找的((小五金?大世界))常溫瀝青包柏油路用包道路鋪裝用40KG就在露天拍賣,立即購買商品搶免運及優惠,還有許多相關商品提供瀏覽. 於 www.ruten.com.tw -

#48.買屋看風水!退神煞讓你好運過門不入

對於有關心居家風水的民眾而言,要擔心的可能不只是馬路上鋪柏油產生一時的噪音、臭味和交通堵塞等問題,而是自己的房子會不會因此被這… 於 news.m.pchome.com.tw -

#49.私有地被鋪柏油變道路糾紛誰審? 大法官會議:由普通法院審理

桃園葉姓男子認為自己的私有土地遭政府舖設柏油路面,他向桃園地院提起民事訴訟,但法官認為事涉行政訴訟,將案件移由台北高等行政法院, ... 於 www.chinatimes.com -

#50.後甲國中國文園地 100北北基 內文瀏覽

有那麼一剎那,我認為自己已丟棄了軀殼,正輕鬆自在又滿足地走上通往更高境界的地方(D)我們住的是低矮簡陋的農舍,簷下無排水溝,庭院未鋪柏油,一下雨,便泥濘不堪 ... 於 area.hcjh.tn.edu.tw -

#51.為何日本的道路就是那麼平整?看完你就知道原因了... | 點我一下

_ 小編每次騎機車都覺得自己在參加越野障礙賽,不但顛簸. ... 而且日本人鋪柏油也不是一次性的就填滿了! 而是鋪一層→壓實→在鋪一層→壓實到跟旁邊 ... 於 clickme.net -

#52.林峯“人赃并获”被抓现行《黑金风暴》今晚打响正邪拉锯战 - 娱乐

金灿灿的柏油路则暗示了金钱交易已经不知不觉渗透到城市的每一个角落, ... 本来抗拒贺伟廉干涉自己工作的韦景声此时却没有了立场,事件正在朝着失控 ... 於 ent.qianlong.com -

#53.夢見柏油、瀝青-周公解夢- 神秘夢境

夢見自己在柏油路上走或者看見柏油路,預示著自己將會漸漸地實現遠大的目標。 女人夢見鋪柏油路,預示著自己的丈夫會花天酒地,可能會做出讓自己傷心的事情。 於 m.secretdream.info -

#54.柏油diy - 靠北上班族

工廠內部柏油路上有不少坑洞,想用瀝青柏油來補洞洞的大小都大概都是20.30公分左右的不規則形想請教有自行修補的方法嗎? 有聽一些身邊的人說去買瀝青.柏油就可以來鋪但是不 ... 於 ofdays.com -

#55.令人汗顏看看日本人怎麼鋪柏油路

一個人若是尊重自己的職業,我相信職業是不會被分貴賤的。生財工具應該要好好照顧才是!! 國內不管上下,公家or私人企業,甚至面對自己的 ... 於 tw.aboluowang.com -

#56.夢見柏油、瀝青 - 解夢

夢見自己在柏油路上走或者看見柏油路,預示著自己將會漸漸地實現遠大的目標。 女人夢見鋪柏油路,預示著自己的丈夫會花天酒地,可能會做出讓自己傷心的事情。 病人夢見鋪 ... 於 www.mjib2015secrecy.com.tw -

#57.小老婆汽機車資訊網- 冷瀝青跟一般瀝青差異性在那邊?? 有沒有 ...

奇摩新聞網上的影視雨天鋪柏油工人竟用腳踩平. ... 一般臨鋪都用冷瀝青沒錯,等正式施工完成後,才會用瀝青混凝土施作. ... 他們心想反正摔死人根自己無關. 於 www.facebook.com -

#58.如何建造花园大棚(build a garden shed) - tl80互动问答网

23 小時前 — 7在屋顶上铺上柏油纸并钉上钉子。焦油纸应该完全覆盖OSB。从斜面的底部开始,穿过整个屋顶。在下一层,与第一层重叠。用屋顶 ... 於 www.tl80.cn -

#59.選里長時大費周章舖馬路,2個月後馬路整個走了樣 ... - 爆料公社

也是在講幹話,只是東補一塊西補一塊,搞得路面稱之不起,搞得家家戶戶都還要去五金材料行,買瀝青自己粉刷自己前面的柏油路. 於 www.bc3ts.com -

#60.瀝青柏油哪裡買的到??? - U-CAR討論區

難~瀝青柏油需要加熱才能液化~除非買個大鐵桶燒材火~市面上油漆行可能 ... 打開鋪平到所要的高度高一公分,新鋪的瀝青用腳踏實,再用自己的車子壓實, ... 於 m.u-car.com.tw -

#61.鋪柏油價格的情報與評價,MOBILE01、YOUTUBE

鋪柏油價格的情報與評價,在MOBILE01、YOUTUBE、FACEBOOK和這樣回答,找鋪柏油價格在 ... 鋪柏油價格在日本人都怎麼鋪柏油路?100倍縮時攝影來告訴你! ... 自己鋪柏油. 於 money.mediatagtw.com -

#62.剛鋪瀝青路,路人踩上被黏住,開車女停下拍照 - 雪花新闻

剛鋪瀝青路,路人踩上被黏住,開車女停下拍照,結果自己出不來了 ... 修建柏油路的原料中,有一種很重要的材料,就是瀝青混凝土。 剛鋪的瀝青還是熱 ... 於 www.xuehua.us -

#63.凿空 - Google 圖書結果

玉素甫意识到自己在院子下面挖到的,很可能就是父亲给人当向导寻找的古老村庄。 ... 玉素甫没干过铺柏油路的活儿,他修的石子路只从村里通到乡里,乡里到县里的修柏油路玉 ... 於 books.google.com.tw -

#64.Fw: [請問] 鋪柏油路用的油是什麼油?? | biker 看板| MyPTT 網頁版

時間: Sun May 26 16:24:55 2013 我家門口這兩天在鋪柏油路他們昨天施工的時候沒有 ... 因為,那似乎等於放棄了自己的靈魂‧‧‧‧‧‧‧‧ ICO -- ※ 發信站: 批踢踢實業 ... 於 myptt.cc -

#65.人家要來鋪柏油!角頭尿尿王「擋卡車」捍衛路權司機無奈嗶嗶嗶

(影音,即新聞,寵物,大卡車,柴犬,狗,鋪柏油路,寵物,尿權,路權,毛孩,放養) ... 「我們這條巷子都很習慣有牠的存在,柴柴也都會自己注意安全跟閃車,我們 ... 於 pets.ettoday.net -

#66.中国建设银行:赓续奋斗抒写乡村振兴新篇章 - 东方财富网

建行来了,现在我们有了崭新的政务服务厅、通了第一条柏油路、铺上了石板路,曾经的排污池也变成了休闲池,让我们能够更好地为群众办实事,群众办事也方便 ... 於 finance.eastmoney.com -

#67.快工也能出細活?從鋪柏油路百倍速縮時攝影,展現日本人謹慎 ...

快工也能出細活?從鋪柏油路百倍速縮時攝影,展現日本人謹慎效率的工作態度【影音】 ... 讓你找房不再踩雷【影音】 · 生日禮物送自己一台保時捷!入門款新手也能駕馭, ... 於 www.storm.mg -

#68.「常溫瀝青哪裡買」+1 瀝青柏油哪裡買的到??? - 藥師家

常溫瀝青....使用方法....打開鋪平到所要的高度高一公分,新鋪的瀝青用腳踏實,再用自己的車子壓實,這裡要小心的是車輪要直進直出,不要在新鋪的瀝青上轉動方向盤, ... 於 pharmknow.com -

#69.EZ Street 冷性瀝青為市面上最簡單易用的坑洞與瀝青修補產品。

EZ Street 冷性修補塗料適用混凝土車道或柏油路面修復。 ... 坑洞、機械切割、加鋪、邊緣修復等。 ... 用EZ Street 冷性瀝青修補坑洞,自己就能動手。 於 www.ezstreetasphalt.com -

#70.日本人鋪柏油路VS台灣人鋪柏油路.....令人汗顏@ 生門 ... - 隨意窩

看看日本人怎麼鋪柏油路. ... 另外,路面工作機具&工程車輛,整裡得乾乾淨淨,若在台灣,鐵定是烏七抹黑的~一個人若是尊重自己的職業,我相信職業是不會被分貴賤的. 於 blog.xuite.net -

#71.瀝青- 維基百科,自由的百科全書

瀝青多會用於建築的防水防腐,或用於瀝青路面的膠結材料,俗稱柏油路。 瀝青是一種天然的或人工生產的工程 ... 直到今天人們還在用這種自己從地下冒出的瀝青修築道路。 於 zh.wikipedia.org -

#72.「一張圖」看懂日本與高雄鋪路差別關鍵就在「這部分」

去( 2018 )年8 月南台灣連日暴雨,高雄道路上出現5000 多個坑洞,導致民怨四起。日前有網友分享一部2015 年3 月「高雄鋪柏油路」的影片, ... 於 newtalk.tw -

#73.眺望自己出海: 楊煉詩選 - 第 182 頁 - Google 圖書結果

眺望自己出海―楊煉詩選給了海大海在睡夢中更無知地滑動一隻蟑螂抽搐得酷似人類過去 ... 之處鋪柏油的海面上一隻飛鳥白得像幽靈嗅到岸了那燈塔就停在左邊我們遇難之處 182. 於 books.google.com.tw -

#74.為何「日本馬路很平整」但台灣卻很崎嶇?看了他們「鋪路的 ...

因為同樣都是鋪馬路,但日本人先稍微破壞地面後,然後把一塊一塊柏油路夾起來,並把施工的噪音降到最低。 而且路面、工程車和機具都保持得相當整潔。 於 www.lookerideas.com -

#75.馬路破洞,如何自己動手補?需要什麼材料?工法? - PCDVD ...

水泥+1 1.首選硬度夠比較耐久但這個水泥要乾要等個幾天,所以要做足道路警告標誌,比較安全 2.或是常溫瀝青把地上塵土掃一掃,然後淋上柏油,鋪上高於地面 ... 於 www.pcdvd.com.tw -

#76.风雨中两人扶持走过 - 新浪新闻

既能吃苦,又善动脑,张顺东夫妇一点一点踏出自己的致富路。 ... 如今,芭蕉箐到乌龙镇、东川区的路都修通了,家家门前都铺了柏油路,从村子到东川 ... 於 news.sina.com.cn -

#77.夢見柏油路什麼寓意 - 秀美派

商人夢見鋪柏油,代表了自己在經營生意的時候能夠有賺錢的。 女人夢見鋪柏油,反映了自己的丈夫會有花天酒地的徵兆的,同時也會放蕩不羈的。(算命). 於 www.xiumeipai.com -

#78.走了60年的馬路遭地主封路刨除柏油 - 民視新聞

... 地主控告鄉公所在他的土地上舖柏油,官司打贏了,上午進行柏油路面 ... 怪手進行刨除路面的作業,這可不是在施工,而是地主強勢討回自己的土地。 於 www.ftvnews.com.tw -

#79.私地鋪柏油變「公用」 地主鐵鍊鎖車爭權 - Tvbs新聞

私人土地鋪設新柏油路,地主擔心,自己的地被公家侵佔!住在新北市的林先生說,爺爺買了40多年的土地,今年三月,五股區公所沒經過同意,找人來鋪柏油 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#80.[請益] 重舖柏油路面被破壞- 看板ShuangHe | PTT台灣在地區

... 的因素, 所以重舖了柏油路面, 一開始路面都很漂亮, 可是很多一樓的住家都私自灑水泥, 把屬於自己原先佔用的車位部分灑好灑滿, 整個看起來就像是衣服的補丁!! 於 ptttaiwan.com -

#81.請教各位前輩. 有關舖柏油路面的問題- - 2home 打造桃花源

故社區想自行改舖柏油路面. 請教一下是否會因此而被罰呢? ...-by sa9330. ... 既然是社區那就請政府鋪,自己鋪道路經過很多人的地申請起來很麻煩 ... 於 www.2home.com.tw -

#82.蕪湖灣沚:文旅賦能鄉村振興

如今,新鋪就的柏油路兩旁,明亮的路燈和整潔的綠化帶,正在默默敘說著桃園村的鄉村振興成果。 村口的玫瑰小鎮會客廳。人民網李希蒙攝. 於 ah.people.com.cn -

#83.柏油黏鞋底彰市三民路人一步一腳印| 大紀元

對此,縣府工務處表示,在17日會刨除路面重鋪。 ... 紙板蓋在路面上,有的則再用水泥鋪在柏油路面上,引人好奇,原來是因柏油路面會黏腳,住戶才自己 ... 於 www.epochtimes.com -

#84.日本的柏油路....比起台灣? 是在偷工減料? - 今天享什麼

國內不管上下,公家or 私人企業,甚至面對自己的內心,都有喜. ... 底層泥土到柏油路頂端竟然有到他的膝蓋那麼高! ... 看看台灣人怎麼鋪柏油路. 於 131426.timelog.to -

#85.營造業-柏油工-工作甘苦 - 1111人力銀行

營造業-柏油工-工作甘苦 · 承商於施工前一個月,應將AC廠之粗細骨材、嵌縫料及瀝青等採取代表性樣品,送往指定之試驗機構做配合設計。 · 熱拌瀝青路面之舖築 ... 於 www.1111.com.tw -

#86.「柏油路練雪橇」 揭亞熱帶台灣怎練冰上運動 - MSN

今年冬季奧運,台灣僅有四名選手參賽,不是實力不如人,而是養成之路艱辛,關鍵就在於根本沒有是合適的練習場地,例如在柏油鋪成的山路上滑雪橇, ... 於 www.msn.com -

#87.台9線新鋪柏油又挖埋水管台水:民生需求優先 - 三立新聞

台東重要道路台9線初鹿段,剛完成新的柏油路面鋪設不到1個月,就被自來水公司開挖埋設水管,讓民眾看了傻眼。台灣自來水公司解釋,民眾提出民生用水 ... 於 www.setn.com -

#88.海市蜃樓、反射、折射 - 旺宏教育基金會

水現象及倒影主要的成因是「柏油路面的單向反射」而非「空氣的折射與全反射」。我 ... 我自己覺得這個想法很好,因為一旦灑墨或灑沙子後,如果積水區或積水. 於 www.mxeduc.org.tw -

#89.asphalting中文(繁體)翻譯:劍橋詞典

asphalting翻譯:鋪柏油,鋪瀝青, (道路等的)柏油表面,瀝青面。了解更多。 ... 學習自己需要的詞彙,在交流中充滿信心。 (asphalting在劍橋英語-中文(繁體)詞典的 ... 於 dictionary.cambridge.org -

#90.柏油桶的價格推薦- 2022年3月| 比價比個夠BigGo

快搜尋「柏油桶」找出哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo ... 黑珍珠輕鬆洗車DIY美容桶(鋼圈清潔|洗車精|柏油殘膠去污|釉蠟|皮革乳|海綿|洗車桶). 於 biggo.com.tw -

#91.[新聞] 「好心被雷劈」 掏錢修路竟遭罰18萬 - PPT 短網址

... 鋪設的柏油路面經常損壞,不好保養,地主特地自掏腰包,花了80萬鋪上水 ... divus:自己鋪不好又不許別人鋪真是沒藥醫 07/27 23:31 推dryweed:難怪 ... 於 ppt.cc -

#92.瀝青混凝土美瀝堅常溫瀝青包柏油建材坑洞別墅鋪路民宿修繕AC

瀝青混凝土美瀝堅常溫瀝青包柏油建材坑洞別墅鋪路民宿修繕AC | 土木包工程、營建公司、義工補路隊、鄉鎮區公所專用道路填補作業瀝青混凝土. 於 tw.bid.yahoo.com -

#93.瀝青路面施工常見七大問題解答 - 每日頭條

農村水泥路,一般路面不壞不會在上面再加鋪瀝青的,在鋪設新的瀝青路面前,必須對原有損壞的路面壓實 ... 測彎沉的時候是你們自己人放的儀器嗎? 於 kknews.cc -

#94.心疼騎士「犁田」 他掏錢補路20年 - 今周刊

距離台北約四百公里的屏東,天氣溼潤多雨,雨後柏油路容易龜裂,產生凹洞。 ... 「一開始什麼都不懂,自己借了車、跟砂石場買了瀝青就去補路,也不 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#95.看看日本人怎麼鋪柏油路/ People's livelihood : YamPiz 포털

去年四月去日本,早就想把這些照片PO上來啦!我想這應該是一般人出國不會去注意的主題吧!!國內不管上下,公家or私人企業,甚至面對自己的內心,都有喜歡偷工減料的人 ... 於 www.yampiz.com -

#96.大門口會積水能自己鋪柏油嗎- 居家修繕

透天門口會稍微積水, 因為隔壁的“每天”“早晚”沖他家狗的排泄物, 然後會在我家門口積水, 很明顯會有尿騷味,很困擾, 想要自己把它鋪高一點, ... 於 life.faqs.tw -

#97.[奇聞] 看看日本人怎麼鋪柏油路..... - 土木人

一個人若是尊重自己的職業,我相信職業是不會被分貴賤的...生財工具應該要好好照顧才是!! OErmcVcu6Yi5CupRnFDpew.jpg. ↓挖完後先是把柏油塊清運走,而不是堆置路旁 ... 於 www.civilgroup.org