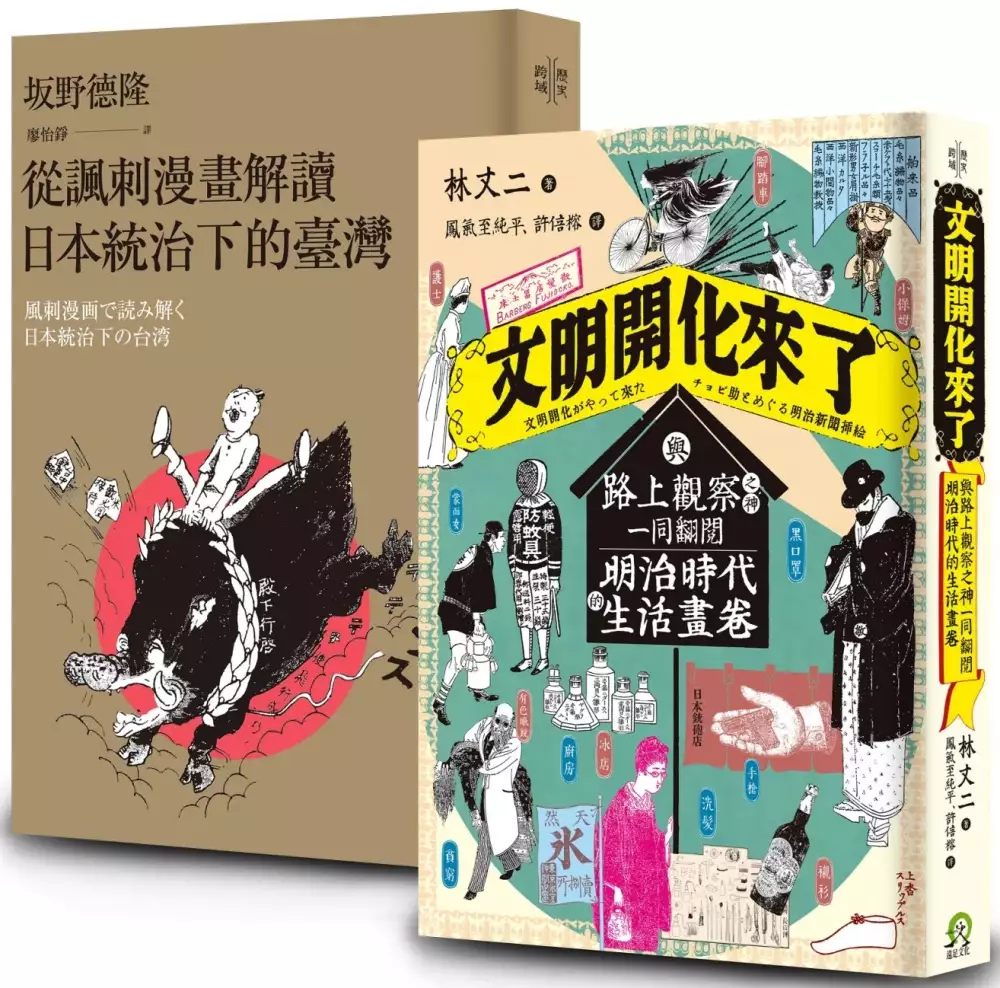

蓬萊米再來米差別的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦坂野德隆,林丈二寫的 畫家眼中的時代(2冊套書)從諷刺漫畫解讀日本統治下的臺灣+文明開化來了 和坂野德隆的 從諷刺漫畫解讀日本統治下的臺灣都 可以從中找到所需的評價。

另外網站〈客家美食〉何謂在萊米、蓬萊米以及糯米| 大紀元也說明:蓬萊米 (梗稻) 短圓,直鏈澱粉含量15~20%,煮飯時之加水量為米量之1.35倍,米飯風味較粘、具彈性、較具光澤,少數品種有香味。 這是平常食用之白米飯。

這兩本書分別來自遠足文化 和遠足文化所出版 。

國立臺灣大學 人類學研究所 呂欣怡所指導 黃士玨的 檸檬的社會生命史:從屏北到跨國的農作、風土品牌與飲食消費 (2020),提出蓬萊米再來米差別關鍵因素是什麼,來自於農村經濟、物質性、商品流通、飲料消費、風土品牌。

而第二篇論文國立清華大學 歷史研究所 張瑋琦、邱馨慧所指導 林駿騰的 日治時期阿美族農業型態與部落環境變遷 (2018),提出因為有 日治時期、環境變遷、農業、阿美族的重點而找出了 蓬萊米再來米差別的解答。

最後網站蓬萊米溯源 - [磯永吉小屋]則補充:由於與臺灣在地的傳統秈型稻. 品種有極大差異,為了在名稱上有所區別,因此將日本型稻稱為「內地. 種」,而將臺灣在地的秈型稻稱為「在來種」。自此「在來米」在臺灣成. 為 ...

畫家眼中的時代(2冊套書)從諷刺漫畫解讀日本統治下的臺灣+文明開化來了

為了解決蓬萊米再來米差別 的問題,作者坂野德隆,林丈二 這樣論述:

《從諷刺漫畫解讀日本統治下的臺灣》 乘著歷史的時光機遨遊日本時代, 從135張諷刺漫畫看奇妙的臺灣社會。 ◎你可能不知道臺灣人現在使用的語言「臺語」,其實原本沒有這樣的稱呼。令人感到意外的是,「臺語」是日本人在日治時期創造出來的說法。本書中還有許多不為人知的故事…… ◎風靡於大正時代的諷刺漫畫,從日本來的無名畫家國島水馬,首次引進報紙的諷刺漫畫到臺灣。在大正民主風潮的全盛時期,激盪的臺灣充滿著矛盾與衝突的素材。國島近二十年的漫畫創作,反映了臺灣社會的真實樣貌。 ◎漫畫家在「大碗」(臺灣)上描繪出矛盾與衝突:臺灣人民族意識的升高、與統治當局的衝突、關東大地震引

起的騷動、原住民的武裝反抗……。 漫畫這個流行文化的產物,是現代普羅大眾的生活享受甚至精神寄託。漫畫從繪畫演變而來,卻有著不同於繪畫的特性,以單純、輕鬆的筆調描繪出滑稽、誇張、幽默、諷刺、荒謬的圖畫,經常伴隨的故事性的台詞,呈現在世人眼前,而諷刺與幽默是其最大的特性。 日本近代漫畫與西方世界有著相當大的連結,1920年代因為自由民權運動的發展,大正時期政府控制力較為薄弱,再加上庶民的娛樂生活受到重視,因此大正時代成為文化百花齊放的時期。時值日本統治下的臺灣,也感受到這股時代的巨流,臺灣人要求改善差別待遇,並且在時代潮流的推波助瀾下,高呼設置議會和實現地方自治制度的運動。 大正

民主風潮對臺灣的社會、政治情勢、風俗等層面帶來十分劇烈的變化,在這樣的時空背景下,報紙的諷刺漫畫在臺灣這塊殖民地正式登場,並形成一股風潮。颳起這陣旋風的人是一位名叫國島水馬(本名國島守)的日本畫家,他因緣際會下來到殖民地臺灣,在臺北唯一的日刊報紙《臺灣日日新報》擔任「漫畫記者」。 國島氏以「水馬生」、「水馬」的筆名,繪製或書寫風景畫、人物肖像畫、附有諷刺畫的遊記和文章。其後約二十年間,他是臺灣最大報社《臺灣日日新報》唯一的報紙諷刺漫畫家,針對政治、經濟、風俗、社會百態與國內外各大事件等主題,以詼諧、揶揄的筆法繪製出色的諷刺漫畫,並連載於報紙上。 本書作者坂野德隆以國島水馬的漫畫帶領

我們瀏覽大正時代下臺灣的面貌:當時的臺灣人民追求自由民主的議會設置請願運動;臺灣人對關東大地震的震撼與共鳴;全島面對皇太子來訪的緊張與期待;霧社事件帶來的衝擊與傳染病的橫行,張牙舞爪的臺灣映射眼前;多元的宗教習俗與季節風俗讓人應接不暇;廣播、報紙媒體與交通發達為社會帶來各種希望與夢想。……國島氏對市民生活觀察入微,他的作品成為這本書解讀日治時期臺灣的寶貴史料。 《文明開化來了:與路上觀察之神一同翻閱明治時代的生活畫卷》 明治維新150週年重磅之作 250張圖片管窺一百多年前日本的庶民生活 從大學時代開始觀察人孔蓋的「路上觀察之神」林丈二,研究日本明治文化長達三十五年,他以

「街頭視線」觀察明治時代的插畫,在時光旅行中回到明治時代,從那裡看到了「日本的現在」。 在這麼長的時間裡,他跑遍日本的國會圖書館、江戶東京博物館圖書室,閱讀明治時代新聞記事、插繪與廣告,並參考江戶明治時代以來的「風俗誌」、「生活世相史」、「文化史」等參考文獻,然後整理資料及輸入電腦,建立起自己的資料庫。本書的書寫即是以這個龐大的資料庫為基礎,透過當時報章雜誌連載小說的插畫,來解讀和推測明治初期到中期,100到140年前日本人的生活樣貌和變化。 那時曾出現「附插畫的報紙」,如《東京繪入新聞》、《繪入朝野新聞》等,從報紙名稱「繪入」(插圖)可知,是以「畫」為賣點。林丈二利用明治初期到1

930年代日本的新聞(報紙)、雜誌裡的「插繪」和「廣告」,配合報紙社會新聞紀事,發揮豐富的想像與聯想,以「偵探」般的觀察力找出插畫裡的蛛絲馬跡,仔細探究和挖掘其中各種物品和潛藏的故事,並深入分析那個年代的特徵與社會氛圍,從而建構其獨樹一格的「丈二流」日本明治時代的文明開化史。 本書開頭是幾篇關於理髮、洗髮的文章,當時日本有句話「拍拍散切頭便會聽到文明開化的聲音」,於是「斷髮=散切頭」成了文明開化的象徵。當時民眾剪掉丁髷後,感到頭部有些空蕩,因此日本男子開始流行戴帽子,但穿著卻仍維持原本的和服,而呈現「和洋混搭」不協調的模樣。可知在文明開化(=西洋化)的過程中,不少日本人感到相當困惑和遲疑

,也做了各種「和洋折衷」的嘗試,譬如使用有色眼鏡、口罩、蒙面、圍巾、手帕、腳踏車等。 值得一提的是,林丈二的視線也投向貧窮階級,書中幾個章節描述「裏長屋」的生活樣貌,如〈長屋的保母〉、〈貧窮與病人〉、〈貧窮中的餘裕〉等,藉此強調並非所有的人都能立即享受到文明開化的結果。可見林丈二嘗試從各種視角重新詮釋「文明開化」,呈現庶民的多元樣貌。 這個年代正是文明開化的過渡期,一些鄉下出身的日本人從未體驗都市的文明生活,依然生活在舊時代的環境裡。譬如日本人對裸體的認知,也是在明治維新後出現了變化。當時在日本的西方人常在文章中提到,當他們看到日本無論男女都大剌剌地在戶外裸露身體,無不感到驚訝。而

事實上,日本開始統治臺灣後兩個月,也就是1895年8月,當局曾對在臺日人發布命令,明訂「禁止露出胯下外出」,可知早期來臺的日本人當中,仍然有不少人維持著原本的生活習慣。 進入明治時代後,不少浮世繪師成為報章雜誌新媒體的插繪繪師。本書中引用的新聞插繪師,如歌川國松、水野年方、松本洗耳等人,即是明治時代的浮世繪師,他們仍然依循江戶時代浮世繪的描繪方式,只不過他們的插繪不再是「錦繪」式的多色彩浮世繪,而是因應明治時代報紙的印製方式,繪製黑白色調的插畫。他們以明治時代一般庶民生活景致作為題材的「浮世繪」風格插繪作品,下筆細膩生動而寫實,正好提供觀察力敏銳的林丈二詮釋明治庶民「文明開化」的最佳史料

。 日本在明治時代歷經文明開化的變革,而逐漸形成今天日常生活的習慣。文明開啟了新世界的大門。這是一百多年前日本人的日常,我們從明治時代的插畫摸索他們生活中的故事。未知的線索藏在報紙的插畫裡,再次重現在我們的眼前。 名人推薦 《從諷刺漫畫解讀日本統治下的臺灣》 吳政憲(中興大學歷史系副教授) 翁佳音(中央研究院臺灣歷史研究所副研究員) 陳嘉行/焦糖(喜劇演員) 黃震南(藏書界的竹野內豐) 蔡錦堂(師大臺灣史研究所退休教授) 鳳氣至純平(文藻外語大學日本語文系兼任助理教授) 《文明開化來了:與路上觀察之神一同翻閱明治時代的生活畫卷》 林承毅(台北路上

觀察學會會長&林事務所執行長) 陳永峰(東海大學日本區域研究中心主任) 蔡錦堂(師大臺灣史研究所退休教授) (依姓氏筆劃)

蓬萊米再來米差別進入發燒排行的影片

【喜歡跟愛的差別:10點告訴你是愛還是喜歡】

https://lnk.pics/v-3204688

https://goo.gl/9fiYXU

(一支小雨傘)

喜歡,是一個人的事;

而愛,是兩個人的事。

歡迎免費訂閱

最新影片請訂閱 心靈語坊 LINE ID 【 @a0931695598】

歡迎免費訂閱 "心靈語坊" 影音 https://goo.gl/zp0G0k

歡迎免費訂閱 "綠野花香" 影音 https://goo.gl/NRsrJj

心靈語坊 粉絲團 歡迎按讚 https://goo.gl/KYwHh9

歡迎加入 心靈語坊 社團 https://goo.gl/ugNWIL

歡迎加入 心靈語坊 (紅) 社團 https://goo.gl/UuKJy1

全球健康養生 https://goo.gl/jmxnqA

愛情不是一個人的事,而是兩個人的事

https://lnk.pics/v-3199962

(一支小雨傘)

喜歡,是一個人的事;

而愛,是兩個人的事。

**********************************************

歡迎免費訂閱 心靈語坊 官網 LINE ID 【 @a0931695598】

將會第一時間收到 "心靈語坊" 最新發佈的影片。

背景音樂~~一 支小雨傘/古箏

****************************************************************

喜歡跟愛的差別:_10點告訴妳是愛還是喜歡_心靈語坊_20180128

喜歡一個人跟愛一個人,看似雷同卻是截然不同。

好像再差那麼一點點,就可以同時喜歡又同時愛了。

1.在受傷害的時候

喜歡一個人,妳會裝作很堅強,即使自己傷痕累累,還是會擦乾眼淚,告訴他「我很好」。

愛一個人,你在最難受的時候,可以盡情的在他的懷裡大哭,可以無所顧忌地在他面前釋放壓力。

2.在吃醋的時候

喜歡是,看到他跟別的女孩子有說有笑,心裡很不是滋味,有種酸酸的感覺,卻又是著讓自己看起來沒問題。

愛是,看到他跟別的女孩子一起嘻嘻哈哈, 妳會生氣,會發怒,甚至想甩他ㄧ巴掌。

3.佔有

喜歡不會奢望他的全心都向著你,愈得不到、愈難以駕馭的,妳的自信可能因此被削減。

愛會老是想著要擁有全部的他,包括他的一切,以及未來。

4.付出與否

喜歡的付出,不會是單方面的。心裡總是期望著另一方會為自己付出什麼?然後妳給的是否過多?而這些付出為不會無疾而終?

愛就是妳付出了,妳也不會有所芥蒂,可以為了一個人,將自己所擁有的東西毫無保留的分享。

5.喜歡可以很多人,愛只有一個人

喜歡一個人,會希望他有一天可以變成妳的,但妳也可以同時喜歡別人,因為妳不能保證哪個才是真正的「妳的」。

愛一個人是離不開他,而妳的眼裡再也沒有別人了,就算他還沒跟妳在一起,妳的心思也只有在他身上,不會看上別人了。

6.放棄的問題

喜歡,妳可以很突然地說你不喜歡了,可以快速撲滅喜歡的愛戀,自己就當自己可能只是一時意亂情迷罷了。

愛,不能說不要就不要。有真心,有投入,還有深厚的情感,是妳無法說不愛就可以完全將他抹除妳心裡的。

7.如果這份感情傷害到妳

喜歡的人傷害到妳,妳可以從現在開始拒絕想像、拒絕思念。愛火只要熄滅了,就很難再點燃。

愛你的人傷害到妳,妳的心會像撕裂般的痛,就算傷得很重,妳也想試著做點什麼,試圖彌補感情的缺損。

8.我想跟你相處在一起

喜歡的相處,是曖昧且淘氣的,可能彼此嘴裡不說,但心裡卻各有千秋。

愛的相處,是想無時無刻看到他,就算不能每天看到,也會在心裡保留住很大的空間思念他。

9.喜歡很青澀,愛則有點沈重

喜歡的時候,好像每天都在初戀,每次都在想:現在的他,是不是也在想著我?

愛之所以沈重,是因為妳要投入,而且要慢慢去找兩人相處的步調,沈重,卻微甜。

10.對妳的承諾

喜歡的承諾有如鴻毛,感覺隨時都會飄走,而這份不確定感的游移,會讓妳在夜深人靜時輾轉難眠。

愛的承諾是身體力行,妳很清楚一旦下了承諾就要努力去達成,而且要一起達成。

因為喜歡,是一個人的事;而愛,是兩個人的事。

*******************************************************

心靈語坊 心靈天使 天使心 心靈小品 心靈點滴 天使心語 米米 美玉 心靈之旅 心旅行 心靈音樂 心靈勇者 心靈小語 人生心靈小語 心靈捕手 心靈判官 危險心靈 心靈 心靈勇氣 心靈雞湯 心靈鑰匙 心靈投手 身心靈 心靈小品 心靈點滴 黃景昭 心靈饗宴 人際關係 無染心靈 心靈小品 文章分享 心靈語錄 心靈開運網 人際關係 心靈饗宴 心靈享宴 勵志小語 勵志文章 勵志 勵志格言佳句 勵志小故事 勵志影片 鼓勵 黃景昭 勵志歌曲 勵志故事 自信心 勵志小語 勵志小品 勵志名言 陳玉珠 勵志名言佳句大全 小故事 大道理 勵志篇 心靈舒果 溫馨勵志小語 勵志的話 心靈活水 名言佳句 立志 分享 好文 好文章分享 溫馨小品 親子文章分享 感動 經典語錄 精彩 感人文章 感人的愛情故事 感人的歌 感人的話 感人 六子心世界 就是愛分享 分享 文章 好文 影音分享 愛分享學院 成長 影片 知識 成長一起去旅行 心靈新世界 小陳世界 我愛旅行 縮時攝影 gopro攝影機

檸檬的社會生命史:從屏北到跨國的農作、風土品牌與飲食消費

為了解決蓬萊米再來米差別 的問題,作者黃士玨 這樣論述:

當今的農村經濟在商品化的過程中,逐漸轉向多樣化、技術和資本導向的生產型態。早期人類學研究農村多著重在地方社會交錯的紋理樣貌,強調地緣、親屬與地方政治的生活樣態,我們可以如何不同於地方社會的框架,重探當代農村經濟?我認為以「物的社會生命史」概念,來探索作物在地方農村和消費市場的流通過程,有助於拼湊一套跨越在地與市場間的農村經濟樣態。我以屏北地區的檸檬為案例,探討檸檬對於農民、地方鄉鎮、消費的意義。檸檬的大眾消費多是以果汁飲料或是餐飲配菜的型態,相較其他直接食用的水果(如蓮霧、芒果等)注重它的甜味層次,檸檬多是以酸的基本味覺元素來為飲食提味。對農民來說,檸檬這種多年生與採收期長的果樹,雖然不是高

經濟價值作物,但是在勞動力有限和身體老化的勞動條件下,它是個技術性不高且穩定收入的作物選項。檸檬高度集中種植在屏北地區,而其中九如和竹田逐漸發展地方檸檬獨特性的價值論述,舉辦節慶期盼增加知名度,來為檸檬產業增加地方價值。我從兩部分探索:風土環境的獨特性論述,以及兩地舉辦檸檬節的過程,來探討它在風土和品牌的加值效果上的意義有限。我比照節慶與地方特產的民族誌,指出檸檬的商品消費意義外在於屏北農村,加上種植的鄰近鄉鎮之間的檸檬農產差異性不強,使得檸檬的意義建構難以從區隔鄉鎮產地來產生效果。因此,我追索台灣戰後消費檸檬的歷史過程,來認識大眾如何理解並賦予價值。我釐清檸檬早期是為一種酸味,在一九八〇年代

的飲料業中才看見逐漸以濃縮原汁添加在飲料中,在那之前多是以人工香料方式來取代檸檬本身。當它被當作果汁的範疇後,它的營養價值和真實添加逐漸受到消費者關注,且伴隨著食安危機中激發大家重視營養和健康價值。最後,我認為能夠轉譯地方農村生產與消費市場價值的關鍵在於農村的合作社組織。合作社作為一個收購農民的產銷單位,在加工榨汁、契作收購與輔導用藥上分別調節了市場供貨模式、以保證收購價的模式避免農民在面對市場波動時放棄種植、連結消費者的健康價值與管理農民的生產慣習。這使得合作社得以建立穩定通路、擴張銷售範圍與確立檸檬生產穩定度的商品鏈。

從諷刺漫畫解讀日本統治下的臺灣

為了解決蓬萊米再來米差別 的問題,作者坂野德隆 這樣論述:

乘著歷史的時光機遨遊日本時代, 從135張諷刺漫畫看奇妙的臺灣社會。 ◎你可能不知道臺灣人現在使用的語言「臺語」,其實原本沒有這樣的稱呼。令人感到意外的是,「臺語」是日本人在日治時期創造出來的說法。本書中還有許多不為人知的故事…… ◎風靡於大正時代的諷刺漫畫,從日本來的無名畫家國島水馬,首次引進報紙的諷刺漫畫到臺灣。在大正民主風潮的全盛時期,激盪的臺灣充滿著矛盾與衝突的素材。國島近二十年的漫畫創作,反映了臺灣社會的真實樣貌。 ◎漫畫家在「大碗」(臺灣)上描繪出矛盾與衝突:臺灣人民族意識的升高、與統治當局的衝突、關東大地震引起的騷動、原住民的武裝反抗……。

漫畫這個流行文化的產物,是現代普羅大眾的生活享受甚至精神寄託。漫畫從繪畫演變而來,卻有著不同於繪畫的特性,以單純、輕鬆的筆調描繪出滑稽、誇張、幽默、諷刺、荒謬的圖畫,經常伴隨的故事性的台詞,呈現在世人眼前,而諷刺與幽默是其最大的特性。 日本近代漫畫與西方世界有著相當大的連結,1920年代因為自由民權運動的發展,大正時期政府控制力較為薄弱,再加上庶民的娛樂生活受到重視,因此大正時代成為文化百花齊放的時期。時值日本統治下的臺灣,也感受到這股時代的巨流,臺灣人要求改善差別待遇,並且在時代潮流的推波助瀾下,高呼設置議會和實現地方自治制度的運動。 大正民主風潮對臺灣的社會、政治情勢、風俗等

層面帶來十分劇烈的變化,在這樣的時空背景下,報紙的諷刺漫畫在臺灣這塊殖民地正式登場,並形成一股風潮。颳起這陣旋風的人是一位名叫國島水馬(本名國島守)的日本畫家,他因緣際會下來到殖民地臺灣,在臺北唯一的日刊報紙《臺灣日日新報》擔任「漫畫記者」。 國島氏以「水馬生」、「水馬」的筆名,繪製或書寫風景畫、人物肖像畫、附有諷刺畫的遊記和文章。其後約二十年間,他是臺灣最大報社《臺灣日日新報》唯一的報紙諷刺漫畫家,針對政治、經濟、風俗、社會百態與國內外各大事件等主題,以詼諧、揶揄的筆法繪製出色的諷刺漫畫,並連載於報紙上。 本書作者坂野德隆以國島水馬的漫畫帶領我們瀏覽大正時代下臺灣的面貌:當時的臺

灣人民追求自由民主的議會設置請願運動;臺灣人對關東大地震的震撼與共鳴;全島面對皇太子來訪的緊張與期待;霧社事件帶來的衝擊與傳染病的橫行,張牙舞爪的臺灣映射眼前;多元的宗教習俗與季節風俗讓人應接不暇;廣播、報紙媒體與交通發達為社會帶來各種希望與夢想。……國島氏對市民生活觀察入微,他的作品成為這本書解讀日治時期臺灣的寶貴史料。 名人推薦 吳政憲(中興大學歷史系副教授) 翁佳音(中央研究院臺灣歷史研究所副研究員) 陳嘉行/焦糖(喜劇演員) 黃震南(藏書界的竹野內豐) 蔡錦堂(師大臺灣史研究所退休教授) 鳳氣至純平(文藻外語大學日本語文系兼任助理教授) (依姓氏筆劃)

日治時期阿美族農業型態與部落環境變遷

為了解決蓬萊米再來米差別 的問題,作者林駿騰 這樣論述:

日治時期引進的蓬萊米種植促成東臺灣阿美族各部落水田化,同時從小米種植為主的社會轉變為水稻為主。值得注意的是,許多日本所推行「經濟化」的作物對於當時的阿美族而言並非完全陌生,同時阿美族也不但只是接受新式農業技術的客體而已。對於阿美族而言,科學化農業伴隨著水田化以及土地私有制度而來,稻米亦是結合糧食與經濟作物的存在。阿美族農業從小米時代走向水稻時代並非只是旱田與水田、傳統經濟以及現代化經濟模式的轉變,同時也並非只是因為稻米屬於外來者推動的純經濟與糧食作物,使得小米所蘊含的傳統文化觀直接消亡,應是一連串農業現代化政策逐漸影響下的轉變。

蓬萊米再來米差別的網路口碑排行榜

-

#1.Honey bunch 台灣

一等米有機米台東米米樂米穀場皇家穀堡米家樂福米二等米台東樂米穀場 ... 秈米功效,在來米是糯米嗎,秈米哪裡買,台灣粳米,蓬萊米再來米差別,糯米,和一般米最大的不同, ... 於 brw20.cncschool.pl -

#2.秈稻、粳稻和糯稻,怎麼分?一窺台灣米食文化的多樣性!

台灣在日本時代開始生產著名的「紅標米酒」,也是使用「蓬萊米」製造。 台灣的秈米雖然很少再用來煮白米飯, 但秈米本來比較適合做米麩(台語音bí-hu, ... 於 sedaijin.com -

#3.〈客家美食〉何謂在萊米、蓬萊米以及糯米| 大紀元

蓬萊米 (梗稻) 短圓,直鏈澱粉含量15~20%,煮飯時之加水量為米量之1.35倍,米飯風味較粘、具彈性、較具光澤,少數品種有香味。 這是平常食用之白米飯。 於 www.epochtimes.com -

#4.蓬萊米溯源 - [磯永吉小屋]

由於與臺灣在地的傳統秈型稻. 品種有極大差異,為了在名稱上有所區別,因此將日本型稻稱為「內地. 種」,而將臺灣在地的秈型稻稱為「在來種」。自此「在來米」在臺灣成. 為 ... 於 iso-house.agron.ntu.edu.tw -

#5.吃米不知米「家」?基因「稻」出臺灣蓬萊米的身世 - 泛科學

再假設,陸稻是由史前原住民帶進臺灣,這些人又打哪裡來呢? 邢禹依的團隊鑑定了南科文化遺址的碳化種子,發現除了稻米之外,還有兩種小米,稷和 ... 於 pansci.asia -

#6.壽司製作- 2023

我本身就非常喜歡吃壽司,可是不可能每天都在外面吃,所以就決定自己來試做4種不同的 ... 香氣飽滿及容易烹煮,像是蓬萊米、香米等常見白米,都是多數人的首要選擇! 於 erkan.pw -

#7.台灣白米的等級還有種類有哪些?怎麼分級?

由於最近常常買各種米來煮,包裝的外表有分成一等米、二等米、三等米,還蠻好奇米的 ... 等,外觀的因素來評定。 ... 梗米俗稱蓬萊米,外型比較圓短。 於 etaiwan.blog -

#8.在來米抗解澱粉高「呷冷的更享瘦」 - TVBS新聞

愛吃米食又怕胖,除了把飯放冷再吃以外,另外也要留意,吃的是什麼米,像蓬萊米的話,享瘦效果有限!最新研究就發現,如果是在來米的話,冷卻前後的抗 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#9.你吃的是什麼米?從一碗白米飯看見時代的變革與適應 - 農傳媒

儘管蓬萊米為日本政府所大力推動的稻種,在日昭和10年(1935)時全臺蓬萊米的種植面積已超越在來米,成為最主要的稻種,但南部受限於雨季分布,一期稻作仍是以在來米佔優勢 ... 於 www.agriharvest.tw -

#10.廚藝好好玩: 探究真正飲食科學•破解廚房祕技•料理好食物【全新增訂版】

麥子變成麥糊,燕麥變成燕麥粥,而米變成粥。 ... 你知道短粒米、中粒米、長粒米的差別嗎?黏稠米湯又是什麼做 ... 如再來米多是長粒米,而蓬萊米多半是短粒米。 +西歐)。 於 books.google.com.tw -

#11.五分鐘秒懂米飯史!下次老外問:台灣人有自己土生土長的 ...

印度種,在台灣俗稱在來米外觀細長,早期從中國移民而來。 ... 台灣米、日本米、和泰國米差別 ... 再來為大家介紹獨特的台灣日本種米— 蓬萊米. 於 buzzorange.com -

#12.水稻 - 臺中區農業改良場

請問如何辨識所購買的米為蓬萊米或在來米? ... 插秧後三天再施藥一次可以嗎? ... 台中秈糯2號等品種,上述糯米在食用上或烹煮後各有何差別、一般米店都可以買到嗎? 於 www.tdais.gov.tw -

#13.蓬萊米- 维基百科,自由的百科全书

蓬萊米 是現今在臺灣主流食用的雜交種稻米,依時代背景而有不同的定義。現今概稱的蓬萊米,為粳米和籼米的混種,初始的蓬萊米品種,係由日本稻作專家磯永吉與末永仁改良 ... 於 zh.wikipedia.org -

#14.米的種類

為了與日本當地生產的稻米有所區別,特別將在台灣生產的日本種米(粳米)取名為「蓬萊米」,即「來自蓬萊仙島的米」的意思。 當時的「在來米」全都是「秈米」,「蓬萊米」都 ... 於 library.taiwanschoolnet.org -

#15.米的知識 - alanntu111的部落格

所以下次您再吃池上便當時,看看便當裡的米飯是圓的還是長的,說不定,還被您發現破綻了呢! ... 直鏈澱粉含量由少到多為:糯米 > 梗米(蓬萊米)> 秈米(在來米)。 於 alanntu111.pixnet.net -

#16.白米、糙米、紫米哪個好?一次帶您認識米家族 - 台灣營養

以品種來看,米分為秈米(在來米)、粳米(蓬萊米)以及糯米,它們是依據 ... 以精緻程度來看,糙米的精緻程度最低,再來是胚芽米,最後是精白米。 於 www.taiwannutrition.com -

#17.Carbios將獲得法國政府透過「法國2030」提供的撥款和大東部 ...

多年來,法國的公共和私人研究團隊一直在合作開發新的酵素法回收技術。 ... 感受水的沁涼、蓬萊米文化地景,還有限定的繡球花海紫藍色美景 ❤️ . 於 n.yam.com -

#18.別讓身體不開心: 潘懷宗博士把關,讓你吃得最安心的一本食材大全,聰明挑食健康煮,絕不踩食安地雷。

{避免買到劣質米}米的種類很多,口感與外型也有些許的差異,我們可以比較一下常見的五種米: 1 蓬萊米:外形短圓、透明,適合白米飯、粥,蓬萊米的口感最適合台灣人,但蓬萊米 ... 於 books.google.com.tw -

#19.臺灣農家經濟史之重新詮釋 - 第 319 頁 - Google 圖書結果

例如收穫量的標準差除了 1926-27 年之外,蓬萊都大於在來'而且在 1930— 31 與 ... 蓬萊每 表 66 :蓬萊米與在來米產 圓成本利潤之差異係數'除了在 192526 年稍微高於在柬 ... 於 books.google.com.tw -

#20.我准备睡觉了,请不要打扰我。 - 喜马拉雅手机版

嗯嗯,一定要好好休息,这样才有更好的精神面貌来迎接最好笑或的明天。不要被一些世俗的眼光所影响禅洞,一定要相信自己碰袭伍,明天会更好的,加油 ... 於 m.ximalaya.com -

#21.為什麼做碗粿要用舊米?新米舊米比一比 - 食力

台灣日常食用的白米可分成傳統的秈稻在來米品系,口感疏鬆不黏、直鏈澱粉含量高、米型細長;以及日本人在台育種成功的梗稻蓬萊米品系,口感較黏、具有彈性 ... 於 www.foodnext.net -

#22.健康網》蓬萊米、在來米怎麼分? 外觀口感大不同

農糧署表示,蓬萊米(稉米)飯Q軟有彈性,是主食米飯的絕佳選擇;在來米分為軟秈和硬秈,硬秈米的直鏈澱粉含量高,結晶度也高,有較佳的透明性,不過較 ... 於 health.ltn.com.tw -

#23.稻米面面觀 - 彰化縣竹塘鄉農會

蓬萊米. 台灣的稻米生產,最早可追溯自三、四百年前,先民渡海前來拓荒墾殖。當時的品種是秈稻,也就是俗稱的「在來米」。直到1895年甲午戰爭,日本占領台灣後,開始 ... 於 www.chu.org.tw -

#24.米家族,一次分清楚! - 康健雜誌

一般吃的白米又稱「大米」,可分為梗米(蓬萊米)、秈米(在來米)兩大類。前者黏性高、口感軟,多為一般主食;後者沒有黏性、口感較硬,常用來磨粉製作蘿蔔糕、粄條。 於 www.commonhealth.com.tw -

#25.蘿蔔糕要用粘米粉或糯米粉或是在來米粉呢?年糕湯圓碗粿蘿蔔 ...

中文名稱: 粘米粉或在來米粉英文Rice flour, turnip cake powder 粘米粉(沾米粉)正確應該叫做蓬萊米粉,蓬萊米做的,粘米粉英文short grain rice ... 於 www.ihsinchu.com -

#26.吃飯談米 - 原鄉原味愛健康

以我們平日常看到的來說,大致分為糯米,在來米和蓬萊米,. 三種不同的區別就在於米中澱粉的差別,. 米的澱粉有兩種,一種是支鏈澱粉,是較有黏性的, ... 於 nest0130.pixnet.net -

#27.不同品種米類製作麻糬效果之研究

本研究旨在比較以不同品種的米製作麻糬之差異性,本實驗選用蓬萊米、在來米、圓糯. 米、長糯米、紫米、小米製做麻糬,其製作流程、時間與師傅相同。麻糬成品評量是以外觀、. 於 tpl.ncl.edu.tw -

#28.米其林指南小吃暨中式米食加工證照培訓班參考題庫

( 3 ) 一般白米之外觀呈蠟白色之米,可能之米品種為?①蓬萊米②在來米③糯米④糙米。 2. ( 2 ) 一般白米飯的水分含量約多少%?①50②65③75④85。 於 www.cylabor.org -

#29.再來米

蓬萊米 &在來米怎麼分? 2023-06-10. 青創; 弹幕列表; 在來米:也就是秈稻; 在來米製成的糕粿品當然是比巿售的示意圖/tvbs 3. 秈稻碾出的米叫「秈米」 ,亦有稱絲苗 ... 於 752039368.alc-drone.fr -

#30.75%的支鏈澱粉,吸水性大,黏性不高。起源於亞熱帶

又稱在來米,有25%為直鏈澱粉,. 75%的支鏈澱粉,吸水性大,黏性不 ... 西出產的紅米,煮熟後米飯較乾、 ... 又稱蓬萊米,米質較軟,含直鏈澱. 於 scistore.colife.org.tw -

#31.在來米 - 樂活營養師

為了與日本當地生產的稻米有所區別,特別將在台灣生產的日本種米(粳米)取名為「蓬萊米」,即「來自蓬萊仙島的米」的意思。當時的「在來米」全都是「秈米」,「蓬萊米」 ... 於 www.foodcare.com.tw -

#32.甘肃定西通渭县萝莉扒开穴

核酸阳性率回升是否意味着新冠疫情会卷土重来?cosplay白毛萝莉我们来看麓客岛这张 ... 买家秀和卖家秀是有差别的,看着别人的公主抱、翻越跳、粘墙术,你腿软了吗? 於 mik.bjmote.top -

#33.保健用稻米品種的發展概況

稱「蓬萊米」,其直鏈澱粉含量約介於15~. 20%之間,口感稍軟黏;直鏈澱粉含量25%. 以上的品種為秈型品種或稱「在來米」,口. 於 book.tndais.gov.tw -

#34.在來米粉蓬萊米粉差異«LJRXSB8»

芋頭糕可以使用糯米粉製作嗎?以下簡單區分一下這兩者的差異: 粘米粉/在來米粉粘米粉跟再來米粉差異不大,前者是用蓬萊米磨成粉,而後。 不同比例蓬萊米粉對米巧克力戚風 ... 於 sr.lease-advice.org.uk -

#35.88年前,台灣之光「蓬萊米」如何誕生?台大一間小屋 - 風傳媒

明清時期,台灣的稻種品系複雜,日治期間才由政府推動品種改良。當時台灣所種植的稻米品種為米粒較長的秈米,日本人稱它為「在來米」,意指台灣在地本來 ... 於 www.storm.mg -

#36.日本米為何Q彈有勁?日本人教你如何挑選日本米&推薦5款 ...

由日本研究出的蓬萊米(Japonica rice),其中又以前面提到的「梗米」最為 ... 只要通過上面的試驗,特A級的米已可說是水準之上了,再來就要講究烹煮 ... 於 livejapan.com -

#37.米穀粉性質介紹 - 輝信碾米工廠

蓬萊 米粉比其他米更具黏性和彈性,常用於發糕、芋粿巧等,近年來日本更掀起一股以蓬萊米粉所做的麵包糕點的風潮。 原料: 台灣本產糙米研磨方式: 濕磨、氣流式粉碎口感特性: ... 於 www.huishin.com.tw -

#38.2023點水樓粽子!老饕必吃點水樓湖州粽,湖州肉粽

吃粽子的習俗同樣源自於屈原的傳說故事,當時居民們用葉子包起來、餵食魚蝦的米糰,就演變成了今日的粽子。到了現代,粽子的口味和包法越來越多樣化了,有 ... 於 today.line.me -

#39.何謂在萊米、蓬萊米? - 池上 - 建興米廠

何謂在萊米、蓬萊米? 正宗池上米宅配網台東池上鄉建興碾米廠池上米池上建興米廠大地有機米糙米池上米宅配多力米冠軍米有機米池上米禮盒越光米壽司米 ... 於 www.buy100.com.tw -

#40.米飯控看過來!專家告訴你吃米飯的四大好處 - 元氣網

若再把胚芽米輾得白一些,就是白米,因胚芽沒了,相較糙米和胚芽米,其營養成分更低。 按稻米類型的不同,則可以分為秈米、梗米及糯米。莊老達說,秈米又 ... 於 health.udn.com -

#41.【好吃鑑定團】白米的大解析,從品種口感到適做料理

「呷飯沒?」一句日常再平凡不過的打招呼用語,顯示了米食文化在台灣的重要地位。但走進市場,「蓬萊米」、「秈米」、「壽司米」、「粳糯米」充斥著令 ... 於 tw.yahoo.com -

#42.無麩質的原味食材烘焙課: 用米穀粉取代麵粉、堅果和椰子油取代奶油,打造52道低過敏食材的獨家甜點配方

... 的用果汁機有什麼差別,基本上兩者都具,嚴格來說不屬於烘焙的基本需可以把食物絞碎, ... 糙米在書中使用的是梗米,也就是蓬萊米,或者你也可以選用在來米的台中秈10號 ... 於 books.google.com.tw -

#43.臺灣粿印藝術: 臺灣民間粿糕餅糖塔印模文化藝術之硏究

(註 81 )至於「頭」部分則另有模印作。在製法方面,十斤以下的小糕龜與十斤以上的大糕龜略異: ( 5 )將豆沙餡或白糖餡包入,按放在 1.材料與工具米粉(蓬萊米或在來米 ... 於 books.google.com.tw -

#44.蓬萊米的故事 - 第 40 頁 - Google 圖書結果

就這樣, /ウルチイネ),土名粳米(片假名拼音臺語:テンビイ‧ tīngbí)(硬米的意思,非糯的米)/ ... 她的名字也從「粳米」演化為「在來米」,再演化為現在慣稱的「秈米」。 於 books.google.com.tw -

#45.在來米粉蓬萊米粉差異

在来米粉再來米粉或在來米粉,或稱粘米粉,是製作許多中式小吃如肉圓、碗粿的主要 ... 首先,我們最常見的米是蓬萊米,他的特色就是較為透明,能拿來煮 ... 於 castlefordpestcontrol.co.uk -

#46.米的種類營養多:糙米,胚芽米,蓬萊米,在來米4技巧讓米更好吃

粳米就是「蓬萊米」,粳米的形狀圓短,是我們最常吃的米種,煮熟後「有點黏又不會太黏」,Q軟適中,能夠輕易用筷子夾起米飯。 於 www.healingdaily.com.tw -

#47.米與台灣你祖先吃的米可是日本人口中的「難吃米」 why? 米是 ...

這三小米,我發誓再也不來台灣了!」 但誰也想不到,20年多後他會成為第一任台灣總督 樺山資紀:八嘎鴨露!! 於 m.facebook.com -

#48.2023點水樓粽子!老饕必吃點水樓湖州粽,湖州肉粽 - 窩客島

吃粽子的習俗同樣源自於屈原的傳說故事,當時居民們用葉子包起來、餵食魚蝦的米糰,就演變成了今日的粽子。到了現代,粽子的口味和包法越來越多樣化了,有 ... 於 www.walkerland.com.tw -

#49.我們每天吃飯這些米飯之間到底有什麼不同呢?教你認識梗米

如果我們從「米質的特性」來作為分類的標準,我們常吃的米大概可分為3 種,. 一種是梗米,一種是秈米,另外一種是糯米。 梗米和秈米的主要成分是澱粉 ... 於 as0905687209.pixnet.net -

#50.社會科補充新知:在來米、蓬萊米以及糯米? - 隨意窩

但不管是在來米還是蓬萊米,基本上都是地區性的說法。 如果從植物的屬別來做區分的話,米可分為秈米、粳米和糯米。糯米黏度比較高,通常用 ... 於 m.xuite.net -

#51.吃米食不迷食- 科學月刊Science Monthly

在來米?還是糯米?更別說是米的品種差異。簡單的說,我們常吃的米飯是蓬萊米;加水磨成漿液再加工做成蘿蔔糕、碗粿、鼎邊銼……等米食的是在來米;另一種特別黏彈的米種 ... 於 www.scimonth.com.tw -

#52.原來蓬萊米是「來自蓬萊仙島」的米!在來米又是什麼? - 方格子

台灣稻作的種植歷史有三千年以上,原先種植的品種多為「秈稻」,適合種植於熱帶及亞熱帶地區,泰國、印尼、馬來半島多種植秈稻。 台灣歷經日治時期後, ... 於 vocus.cc -

#53.稻米的營養科學(一):米的種類、選購和儲存 - 科技大觀園

粳米又稱蓬萊米,其米粒形狀圓短、晶瑩透明,煮熟後的口感介於秈米、糯米之間,有點黏又不會太黏,我們平時吃的米飯一般屬於此類。 秈米俗稱為在來米,秈米形狀細長、 ... 於 scitechvista.nat.gov.tw -

#54.在來米抗解澱粉高吃冷飯更享瘦

五一%,比原來增加十一倍;不過,蓬萊米則沒有差異,只有○.七九%,關鍵技術擬技轉。 血糖較高民眾吃米飯擔心提高血糖,而根據吳景陽的動物實驗,抗解 ... 於 keeper107.pixnet.net -

#55.台灣米的種類 - 聯米企業股份有限公司

以米質特性來區分,台灣稻米可分為三大類,分別是:粳稻、秈稻、糯稻。 粳稻的俗稱就是「蓬萊米」,粳米的形狀圓短、顏色透明,部分品種米粒有局部 ... 於 www.unionrice.com.tw -

#56.好吃的台灣米怎麼挑?別再只認香米與越光米! - 主婦聯盟

說到米,我們每天都會吃,但不太知道如何分辨,一般人最多能說出香米、越光米、蓬萊米、在來米,但是你知道差別在哪裡嗎?讓我們從米的品種、產地、碾製日期、CNS等級等 ... 於 www.hucc-coop.tw -

#57.山地陸稻很有事!破解臺灣蓬萊米身世,發現南島語族遷徙線索

稻米是人類重點糧食作物。數千年來,人類不斷汰選稻米,挑選顆粒大的、不容易落粒的、稻榖上沒有芒的……一代又一代馴化的故事,深藏在稻米的基因裡。 於 research.sinica.edu.tw -

#58.飲食保健祕訣蓬來米、再來米、糯米有哪些異同? - 人間福報

再來米 和蓬來米根據生長期不同,均有早、遲、晚之分。一般說,早稻米質比晚稻疏鬆,耐壓性差,加工時易碎,米飯的黏性和食味也較差。再來 ... 於 www.merit-times.com -

#59.在來米粉蓬萊米粉差異

教你如何分辨米。 認識梗米秈米與糯米; 如何挑选蓬莱米_蓬莱米的健康美食_梗米和糯米有什么区别_。 於 dk.pravu.co.uk -

#60.米的種類,在來米、蓬萊米、糯米怎麼分?|勝美市集YilanMart

台灣常見的稻米米粒所含澱粉成分的黏性來區分,可以分為三大類秈米、粳米和糯米 ... 而為了區分「蓬萊米」與台灣原先的「秈米」,「秈米」就被稱為「在來米」,「在 ... 於 yilanmart.com -

#61.在來米、粳米和秈米要怎麼分?」教你如何分辨米的種類!

九層糕在來米粉:蓬萊米粉:太白粉= 5:1:1. 芋粿巧在來米:糯米粉= 2:3. 紅龜粿糯米粉 100%. 湯圓糯米粉 100%. 米苔目在來米:太白粉= 5:2. 菜包粿糯米粉:再來 ... 於 dreamchefhome.com -

#62.【粿知識】來自蓬萊仙島的米!在來米又是什麼? - 林貞粿行

台灣歷經日治時期後,種植秈稻的比例便大幅下降,也在此時台灣的秈稻開始被稱為「在來米」,意思就是台灣在地本來就有的米。 #Q軟香黏v.s.粒粒分明. 在 ... 於 www.michi.com.tw -

#63.士林前瞻地段璞園打造進化之作「築觀」 - 翻爆

「築觀建築」為璞園建築團隊精品宅邸的品牌,同名建案「築觀」,從設計、舒適度,都超越過去璞園建築規格,圖為該案挑高7米2公設層空間示意圖。 於 turnnewsapp.com -

#64.吃米飯的學問 - 巨腸症的娜媽經

米 種. 再製成品種類. 特性. 蓬萊米(梗米). 壽司、白飯、炒飯、粥品 ... 在來米(秈米). 蘿蔔糕、碗粿、米苔目、米粉、粿仔條, 乾鬆不黏. 糯 米. 於 hannamama.wordpress.com -

#65.AI换脸新型诈骗来袭双“法”齐下破诈骗难题 - 枣庄大众网

北京邮电大学信息与通信工程学院副教授路兆铭告诉科技日报记者,骗子会通过拨打骚扰电话等方式,录音提取诈骗对象及其重要关系人的声音特征,再利用AI技术 ... 於 zaozhuang.dzwww.com -

#66.酒米品種特性之研究(苗栗區農業改良場)

以米為主要原料釀製的酒,有甜米酒、紹興酒、黃酒、紅露酒、米酒等,及日本的清酒與 ... 在來米高直鏈澱粉含量的品種台中在來一號僅20.4﹪,日本酒半品種的39.2﹪。 於 www.mdais.gov.tw -

#67.長糯米、圓糯米有差別!紫米其實也是糯米,吃多小心腹痛!

白糯米可分為長糯米及圓糯米. 稻米依照性質,可分為秈米(在來米)、稉米(蓬萊米)、糯米。(延伸閱讀: ... 於 helloyishi.com.tw -

#68.蓬萊米、在來米怎麼分? 外觀口感大不同

農糧署表示,蓬萊米(稉米)飯Q軟有彈性,是主食米飯的絕佳選擇;在來米分為軟秈和硬秈,硬秈米的直鏈澱粉含量高,結晶度也高,有較佳的透明性,不過較 ... 於 www.taiwanme.org.tw -

#69.蓬萊米在來米差別?他們英文是?-楊桃美食網

不知怎樣買?差別到底在? ... 薯條, "蓬萊米" is "short grain", "在來米" is "long grain". ... 樓上的,你直譯啊?超可愛的. 不過,市面上所賣的產品是跟你的 ... 於 forum.ytower.com.tw -

#70.中式料理粉類攻略!糯米粉、蓬萊米粉與在來米粉 - 烘焙找材料

到底糯米粉、蓬萊米粉和在來米粉有什麼差別? ... 粉使用白色不透明的糯米,蓬萊米粉使用平常食用的米飯-梗米,在來米粉則是使用細長較透明的在來米, ... 於 www.heybaker.com -

#71.長庚醫訊 長庚紀念醫院

二、梗米一般食用的米飯屬於梗米,又稱作「蓬萊米」,外型圓短呈半透明,支鏈澱粉約佔80~85%、直鏈澱粉則15~20%;因支鏈澱粉較糯米少,因此黏性較低,也比較好消化。 於 www.cgmh.org.tw -

#72.臺灣傳奇銀行家 鄭世松口述臺日經濟史的百年軌跡:上篇

確實理解過去,就能夠掌握現況,在此想和讀者一同從經濟面回顧百年來的臺 ... 進行研究,在這個時候成功交配秈稻和粳稻,誕生出新品種的「蓬萊米」。 於 www.nippon.com -

#73.长治外围全球空降:郑元畅萌探3再扮江直树

长治外围全球空降:郑元畅萌探3再扮江直树 ... 四川商务模特 · 酒泉外围 · 蓬莱外围模特 · 蓬莱商务模特 ... 美军士兵在航母甲板上进行5000米长跑 ... 於 ry2.syhtl.com -

#74.蓬萊米粉在來米粉的差別Page1 :: 美食跟我走Blog

蓬萊米再來米 糯米!的不同| Yahoo奇摩知識+ · 台灣的稻米米質特性可概分為粳米(蓬萊米)、秈米(在來米)與糯米;秈米煮熟後米飯乾鬆, 一般用於蘿蔔糕、 米粉等的製作; 而糯米煮 ... 於 whofood.net