達悟族地下屋特色的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦簡鴻模寫的 蘭嶼徒步環島不要載我 和夏曼.藍波安的 大海之眼:Mata nu Wawa都 可以從中找到所需的評價。

另外網站蘭嶼,人之島的傳統地下屋:帶你揭開古蹟的神秘面紗 - 輕旅行也說明:蘭嶼的達悟族人幾百年來,依著海洋生存,是台灣原住民中唯一居住於離島的民族。由東清、野銀、紅頭、漁人和椰油六個部落所組成的達悟族,創造出 ...

這兩本書分別來自玉山社 和印刻所出版 。

正修科技大學 化妝品與時尚彩妝研究所 洪繪侖所指導 陳虹汝的 蘭嶼在地特色應用於絲巾創作之研究 (2019),提出達悟族地下屋特色關鍵因素是什麼,來自於蘭嶼、圖案設計、絲巾設計、在地文化。

而第二篇論文國立高雄師範大學 經學研究所 黃忠天所指導 曾美雀的 蘭嶼傳統屋保存現況暨維護活化運用研究 (2016),提出因為有 蘭嶼、雅美人、傳統屋、地下屋的重點而找出了 達悟族地下屋特色的解答。

最後網站從蘭嶼看傳統與現代發展(謝佩杏) - Criticism則補充:【圖一】(左):模擬地下屋,筆者拍攝於蘭嶼文物館外的雅美傳統建築展示區,2015年10月。 ... 楊政賢:〈意象、藝像與商品:蘭嶼達悟族飛魚文化的當代顯像〉,《民俗 ...

蘭嶼徒步環島不要載我

為了解決達悟族地下屋特色 的問題,作者簡鴻模 這樣論述:

沒讀過這本書,別說你去過蘭嶼! 從校園走向部落創新,再從課堂進入文化體驗; 由輔大教授一步一腳印帶領我們,漫步走讀達悟文化的歷史與風采。 「蘭嶼」這個名字,是二戰後改由國民政府統治時,因島上的蘭花享譽國際而以此命名。實質上,於生長在這塊島嶼的達悟族人觀點中,面積僅四十平方公里的她,更應該被稱之為──pongso no Tao(人之島、達悟之島)。 你我也有所不知的達悟文化── 達悟傳統命名文化裡,父母得跟著小孩改名; 蘭嶼曾有過重刑犯監獄,甚至改制成「勵德班」; 除了生物與文化多樣性,蘭嶼連車牌也是多樣性; 達悟喪葬儀式限男性參加,送葬前會在家門

前擺竹竿; 特有種蘭嶼角鴞在達悟文化裡象徵著惡靈、魔鬼的眼睛; 建造一艘拼板舟要用到七種樹木、大小船的木頭數量依各部落有別。 從通識課的部落教學,搖身一變成為最熱門的體驗達悟文化行程; 徒步環島七十圈淬煉出最完整的導讀蘭嶼自然人文與鮮為人知的歷史! 從輔大通識課「認識台灣原住民」出走,透過徒步蘭嶼兩天共計四十公里的路程,解說在地的自然地景與人文歷史。本書融合部落耆老詳解達悟族裡的飲食、服飾、住居、造舟、歌舞、宗教等傳統文化,與作者二十餘年的實務教學經驗,以全面且完整、具體而生活的書寫方式,為旅人們揭示pongso no Tao的神祕面紗。 本書特色 1.

淺顯易懂的文字與生動活潑的圖像記錄,完全剖析達悟族的食、衣、住、行、育、樂。 2. 以作者二十年來的帶課/帶團經驗與走遍七十回的實地踏查,詳盡解說蘭嶼達悟文化的前世與今生。 真心推薦 中原大學榮譽教授、原台灣中油公司董事長 林聖忠 台灣文史作家 曹銘宗 《台灣 Camino 指南》作者 姜樂義 ──專文推薦 口碑好評 本書對於每一位研究原住民文化及對南島風情有興趣的讀者,都是不可不讀的著作。──林聖忠 中原大學榮譽教授、原台灣中油公司董事長 簡教授在書中介紹蘭嶼的政經、史地、自然、文化等,可說是一部蘭嶼百科全書。──曹銘宗 台灣文史作家

徒步是一種選擇,只是方法,是過程,不是目的……當您背起行囊跨出去時,請記得作者強調的:「重要的東西,不是用眼睛看,而是用心去體會。」──姜樂義 《台灣 Camino 指南》作者

蘭嶼在地特色應用於絲巾創作之研究

為了解決達悟族地下屋特色 的問題,作者陳虹汝 這樣論述:

達悟族分佈於台東縣外海的蘭嶼島上,是台灣唯一的海洋民族。因為島嶼四面環海交通不便的關係之下,與外來文化接觸較少,因此島上族人都延續著傳統文化在生活,近來隨著觀光旅遊興盛,許多外來文化侵入了蘭嶼,該如何讓大家重視達悟族文化之保留與傳承是非常重要的一件事。拼板舟上細緻的雕刻與圖騰,展現出族人高度的藝術美感,也表達出他們對於大自然的尊敬與崇拜。因此,對於民族文化和藝術設計的研究具有重要意義和價值。本創作研究以蘭嶼在地特色為研究對象,透過實地走訪與文獻探討分析出在地文化特色,透過擷取特色圖形,運用設計元素中輪廓、線條、肌理質感與色彩等進行圖形萃取分析,再加以創作,根據學理基礎對圖形造型、構圖及色彩分

析,整理出絲巾設計應用方法。研究設計採用手繪的方式擷取圖形。第一系列「粹嶼」捨棄了電腦設計反而更貼近達悟族崇尚大自然的精神。以蘭嶼各個部落的特色為主,配合手繪的方式呈現出不同的質感,絲巾形狀隨著部落於地圖上的位置呈現不規則獨特樣式,讓使用者可以在不同場合上做搭配。第二系列「旖旎」則是配合現今的電腦製圖來創作,獨特在地特色圖形可滿足現代人對於文創和民族特色的需求,進而使人們內化對於自然環境的永續經營。蘭嶼在地特色應用在絲巾創作其圖形的風格符合現代人的審美需求,具有開發為時尚商品價值,期待透過時尚文化商品的接觸,同時能認同達悟族傳統文化特有魅力,使更多人了解民族文化價值。

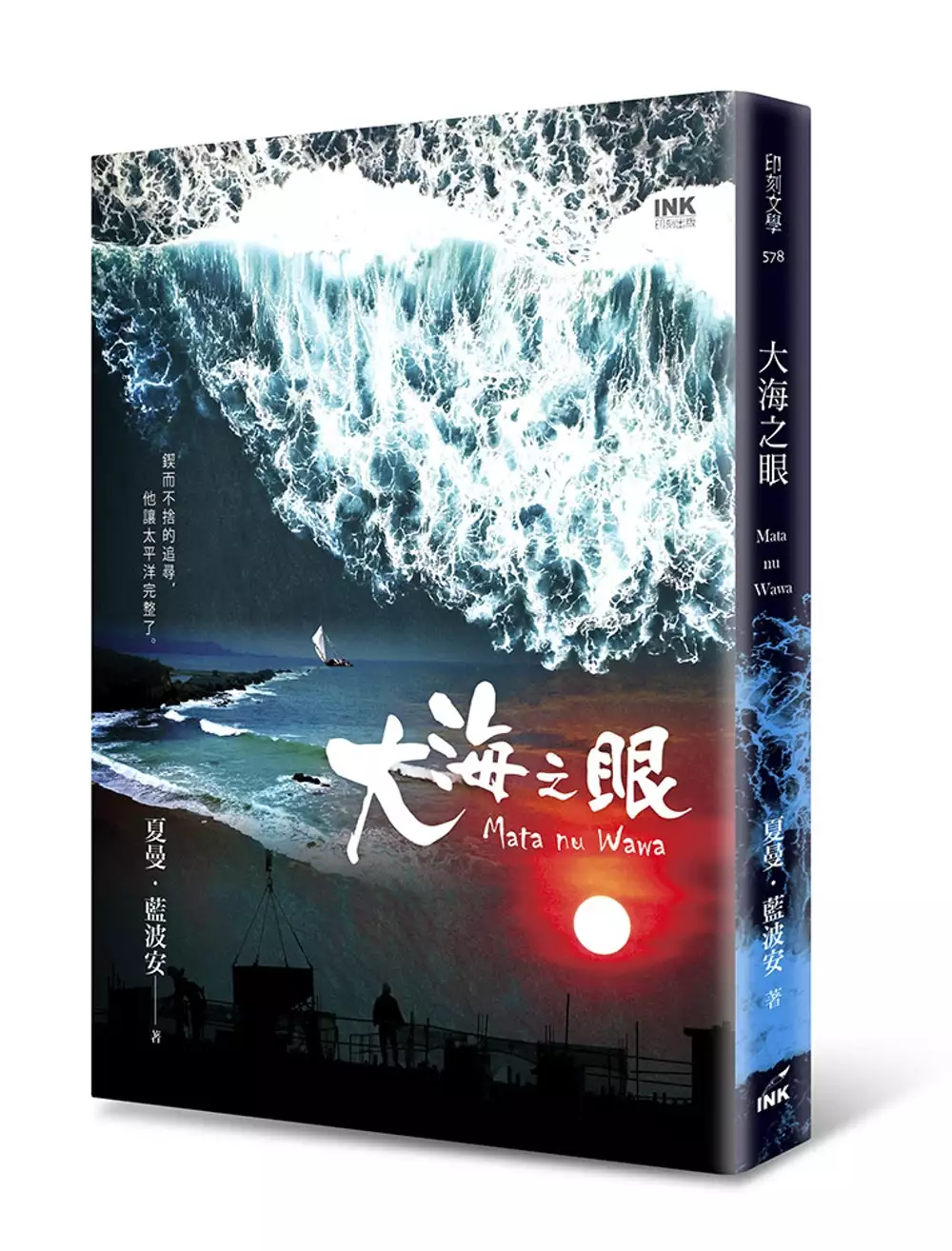

大海之眼:Mata nu Wawa

為了解決達悟族地下屋特色 的問題,作者夏曼.藍波安 這樣論述:

20年前《冷海情深》讓台灣人看見蘭嶼。 10年前《老海人》深情刻畫海人漂泊的靈魂。 2018最新作品《大海之眼》,他讓太平洋完整了。 夏曼.藍波安訴說深埋心海的傷痕 童年曾被「魔鬼」抓走兩次的小男孩 拒絕保送師大,四處流浪做粗工、籌學費的達悟青年 數十年的曲折航程,以海洋文學找回大海的尊嚴 四十年過去了,睜開益發澄澈的大海之眼,重新回顧與觀照,曾經跌宕起伏的波峰與波谷,已是一片波光無垠。--陳敬介(靜宜大學中文系副教授) 當海洋民族碰上陸地的畸形與殘缺 當身而為人的迷惘尋不著出口 356登陸艇帶給人之島的衝擊 上岸逐夢卻瀕臨生存的險地

驅除惡靈儀式被迫終止又以反核的意志持續著 他的消失與復返,都與海洋的召喚有關 那年,蘭嶼最後一次舉辦「驅逐惡靈」儀式後,齊格瓦曾經兩次消失在人間,一次在自家涼台下的角落,堆疊的五爪貝形成了一道柴屋火房的外牆;另一次是在軍方灘頭的簡易茅草屋崗哨,他玩得太累,披著軍用綠色外套睡著了。每一次被找回來,父親都以蘆葦為他作淨身儀式,以去除魔鬼摸過的指紋,祖父說:「要你的靈魂堅如磐石。」那正是他名字的意思。然而,兩次「消失」,他都看見一艘單桅帆船在海中航行的幻影,彷彿指引著他離開祖島,也指引著他航向大海。 三年在台東的高中生活,他同步感受到神父的資助與歧視,對於「職業」與未來的想像,總

讓人陷入迷惘。十六歲那年,為了賺寒假生活費,被安排入深山造林,首次體悟被剝削與人命之卑微。 後來他拒絕保送師院,欲憑實力考大學而流落台北,為了生存四處打工,輾轉鐵工廠、染織廠,甚至搏命扛水泥、跑貨運、捆鋼筋,往返工地與窩居苦讀的小房間,迷走於懊悔與孤寂裡,有如在人間「第三次消失」。留下絕望的淚水後,他又看見了無垠大海上的帆船,立誓要走自己的路,重回海洋,把尊嚴活回來。 大海之眼,達悟語:Mata nu Wawa 他持續在西太平洋的蕞爾小島上默默寫作,直到來世…… 本書特色 ◎填補一段消失的歲月,海洋浪子的西部流亡史 ◎1970年代經濟起飛下,非漢人觀點的夾縫人生

◎突破陸地疆界,為島嶼揭示無限遼闊的海洋世界觀

蘭嶼傳統屋保存現況暨維護活化運用研究

為了解決達悟族地下屋特色 的問題,作者曾美雀 這樣論述:

蘭嶼傳統屋由主屋(地下屋)、高屋和涼台三種建築元素組成,缺一不可。主屋就是主人居住生活之處,高屋則是製作手工或儲放糧食、器具之所,而涼台則做為朋友造訪聊天、休憩的地方。涼台和高屋各在地面兩側,中間主屋則建在地面之下,由石階圍住以抵擋冬日寒風,如此設計,反映出雅美祖先因地制宜、匠心獨運的建築天分,而此獨一無二的「文化遺產」,已引起臺東縣政府之關注,而進行相關保護、修繕措施。年久失修的蘭嶼家屋,因為政府幾次補助成功案例,得到族人肯定,尤其2009年「朗島暨野銀傳統聚落保存及再利用調查規劃計畫」。實質修復五戶朗島傳統家屋,雅美人在觀念及做法上更進步,更多人看到成效,而願意加入修重建計畫。族人在20

15年修建過程中,認真投入修護工作,深感在地文化傳統屋特色的重要性,使得計畫完工後,整體舊部落風貌有了重要的改善,部分地區重現舊部落過往的環境氛圍。國立中山大學海洋科學院海洋事務研究所,李政諦教授所主持有關「蘭嶼傳統屋保存現況暨維護活化運用計畫」於2015年5月由臺東縣蘭嶼鄉公所核定,共34戶完成簽約。早期族人修建紀錄是以歌謠方式流傳,隨著科技進步,對於家屋修建的過程,目前採用測繪圖樣、文字與影像的紀錄,此篇論文以影像記錄修建前、修建中與完工後的圖片。期盼能為此文化資產的維護留下更多的資訊,增加後續維護的能力與並提供後續相關提案的參考資料。

達悟族地下屋特色的網路口碑排行榜

-

#1.蘭嶼旅遊推薦行程|划拼板舟、 達悟族丁字褲 - 跟著董事長遊台灣

(一)蘭嶼之行特色. △參觀達悟族300年歷史傳統地下屋現蘭嶼每個部落還有40-50戶地下屋家庭,而且 ... 於 www.taiwanviptravel.com -

#2.蘭嶼旅遊|除了飛魚季全年皆可玩! 體驗達悟族拼板舟文化賞 ...

除了拼板舟,另一個最能代表蘭嶼的文化特色就是傳統地下屋,保留這項特色最完整的地方為野銀部落。這種因應當地氣候而發展出的半穴居,建於低於地面1 至2 ... 於 news.cnyes.com -

#3.蘭嶼,人之島的傳統地下屋:帶你揭開古蹟的神秘面紗 - 輕旅行

蘭嶼的達悟族人幾百年來,依著海洋生存,是台灣原住民中唯一居住於離島的民族。由東清、野銀、紅頭、漁人和椰油六個部落所組成的達悟族,創造出 ... 於 travel.yam.com -

#4.從蘭嶼看傳統與現代發展(謝佩杏) - Criticism

【圖一】(左):模擬地下屋,筆者拍攝於蘭嶼文物館外的雅美傳統建築展示區,2015年10月。 ... 楊政賢:〈意象、藝像與商品:蘭嶼達悟族飛魚文化的當代顯像〉,《民俗 ... 於 www.ln.edu.hk -

#5.蘭嶼半穴居 - Emanuelaiacoboni

在蘭嶼島東南方的野銀部落,是擁有最完整的雅美族(達悟族)傳統「地下屋」半穴居聚落,46間黑屋頂、木造房舍順著山坡向上搭建,望著湛藍的海際線,今昔交錯之美在自然 ... 於 emanuelaiacoboni.it -

#6.野銀舊部落・走進蘭嶼傳統地下屋的生活場域之中(達悟族 ...

還記得第一次到蘭嶼旅行,途經野銀部落的時候,大量的蘭嶼傳統地下屋裡還有穿著丁字褲、過著沒電生活依然在此居住的老居民,那種特別的生活場域是台灣本島看不見的畫面 ... 於 journey.tw -

#7.【2022蘭嶼地下屋導覽】必玩旅遊景點.推薦行程

在蘭嶼的部落裡都有地下屋,但以銀也部落保留最多,. 「野銀」達悟族稱之為Ivalino,指的是馬鞍藤。 相傳,野銀的祖先本來是菲律賓巴 ... 於 taiwantour.info -

#8.蘭嶼旅遊|除了飛魚季全年皆可玩! 體驗達悟族拼板舟文化賞 ...

野銀部落除了拼板舟,另一個最能代表蘭嶼的文化特色就是傳統地下屋,保留這項特色最完整的地方為野銀部落。這種因應當地氣候而發展出的半穴居,建於低於 ... 於 ctee.com.tw -

#9.蘭嶼,地下屋|是家,也是鑲嵌進土地的前人智慧 - 時刻旅行

在此之前,蘭嶼的六個部落都擁有自己的傳統地下屋。時至今日,野銀部落是僅存較為完整,擁有地下屋群落 ... 蘭嶼達悟族特有的三角紋 ... 景點特色:. 於 tripmoment.com -

#10.驚豔拼板舟.達悟族的傳統與現代之美 - 淡紫的天空

我很確定~是拼板舟的美把我拉向蘭嶼是達悟族的純真讓我嚮往蘭嶼初見拼板舟有說不出的 ... 在蘭嶼野銀聚落有一整區的地下屋 不過聽說居民不歡迎拍照. 於 jean814014.pixnet.net -

#11.排灣族石板屋登上Google Earth 全球最美之「家」 - 報橘

達悟族地下屋 、排灣族石板屋登上Google Earth 全球最美之「家」 ... 全球最具特色的「家」,Google 共選出了22 個,其中台灣就佔了兩名,除了感嘆台灣 ... 於 buzzorange.com -

#12.鄰近景點 - 蘭嶼石頭屋民宿

「蘭嶼地下屋」為達悟族人因應蘭嶼島上高溫多雨、多颱風的特殊氣候,便就地取材, ... 能夠激勵族人在面對外來文化的衝擊,仍能堅持達悟族獨特的人文特色、維繫傳統。 於 stone.ego.tw -

#13.野銀舊部落 - 台東觀光旅遊網

野銀舊部落位於蘭嶼東部,鄰近東清灣,為達悟族(雅美族)保存最完整的傳統聚落。 ... 不願將其改建成國民住宅,因而讓傳統建築得以保留,成為地下屋保存最完整的部落。 於 tour.taitung.gov.tw -

#14.出航遨遊海洋探部落祕境體驗達悟族拼板舟乘風破浪抓飛魚

除了拼板舟,另一個最能代表蘭嶼的文化特色就是傳統地下屋,保留這項特色最完整的地方為野銀部落。這種因應當地氣候而發展出的半穴居,建於低於地面1 ... 於 taiwan.sharelife.tw -

#15.《蘭嶼文化旅遊》野銀部落黑妞蘭嶼地下屋導覽| 曬飛魚

黑妞哥與我們分享道,達悟族人的祖先發展出一套與大自然共存的建築智慧—地下屋,將房子蓋在地下,強風完全不構成威脅,在山坡地由上而下一間間蓋下來,加上適當的排水 ... 於 zazawanzine.com -

#16.蘭嶼地下屋颱風不淹水排灣石板屋、達悟地下屋全球看得見

在Google地球中,位於屏東老七佳部落的排灣族石板屋,主要以石板與木頭建造而成,除了結合祖靈信仰外,特殊屋頂的設計適應多雨天氣。房屋最大的特色就是 ... 於 newtalk.tw -

#17.野銀部落地下屋- 遊客評語- 熱情的達悟族爺爺 - Tripadvisor

達悟族 的爺爺是土生土長的蘭嶼人講國語還帶著濃濃的口音需要認真地聽才能聽懂一句話但是熱情又親切的爺爺很努力地為我們介紹除了介紹地下屋的環境之外還有他們自己的 ... 於 www.tripadvisor.com.tw -

#18.蘭嶼野銀地下屋的網友討論熱度以及推薦評價,在Dcard

第一次來到蘭嶼旅遊想要見識蘭嶼特色的建築就一定要去參觀蘭嶼達悟族的傳統地下屋,據說現在在蘭嶼已經沒有太多地方可以看到了,我們住宿的民宿有可以 ... 於 trip.theranktw.com -

#19.排灣族石板屋、達悟族地下屋,入列全球22 個Google 新「家 ...

位於屏東老七佳部落的排灣族石板屋,主要以石板與木頭建造而成。房屋最大的特色就是充分發揮創造性思維,善用各種石材。其中用Oqalai(硬岩)製作的祖靈柱 ... 於 panx.asia -

#20.半穴居屋- 翰林雲端學院

蘭嶼達悟族的傳統建築。 一半建在地上,一半建築於地下,是順應當地的環境,可防強勁的東北季風和颱風而發展出來的。 下圖為:蘭嶼半穴居屋示意圖。 於 www.ehanlin.com.tw -

#21.國立高雄師範大學- 計畫執行成果

二、蘭嶼達悟族-植物禁忌: 在達悟族樹木對他們他們是很重要的,他們傳統地下屋的建材全是用木頭製成,須先到山上找尋適合的樹木,大家再合力從山上搬下來,我們到地下 ... 於 sso.nknu.edu.tw -

#22.蘭嶼探秘3日-6人成行| 山富旅遊

行程特色6人成行、松山/台東/松山國內班機往返、全包式純蘭嶼3日深度遊, 6人行也安排團體才有的小 ... 蘭嶼活動安排小天池、傳統達悟族地下屋、蘭嶼文化館導覽參觀。 於 www.travel4u.com.tw -

#23.達悟族地下屋登Google地球 - 人間福報

... 其中包括排灣族石板屋與蘭嶼達悟族地下屋,讓台灣原住民文化被世界看見。 ... 室內與室外街景,更透過與當地居民或屋主的深度訪談,記錄每個「家」不同的建築特色 ... 於 www.merit-times.com -

#24.參觀費用達悟族傳統地下屋蘭嶼旅遊必玩景點

蘭嶼旅遊景點▷ 朗島傳統地下屋│魚尾人手作工坊▷ 傳統地下屋導覽、參觀費用達悟族傳統地下屋蘭嶼旅遊必玩景點、蘭嶼紀念品店、蘭嶼行程安排! 於 eeooa0314.pixnet.net -

#25.中年級社會- 抗風耐寒地下屋蘊藏達悟族人生活智慧

地下屋 主材料為島上原生的番龍眼木,它是做地下屋、拼板舟前後龍骨的必備材料,結構使用木釘樹脂固定,基礎下有地下排水設計,而一個大的地下屋會建造三個 ... 於 class.tn.edu.tw -

#26.野銀舊部落攻略及週邊必遊景點推薦

「野銀」達悟族稱之為Ivalino,指的是馬鞍藤。 ... 參觀舊部落的同時,可能必須注意一件事情,那就是傳統地下屋建築,至今仍有老人居住於其中,不太能接受私自拜訪和 ... 於 go.liontravel.com -

#27.達悟族建築在Dcard、FB社團、Mobile01網友們的分享跟留言 ...

Parod主委一起體驗雅美(達悟)族人的家屋#地下屋,並拜訪總統府資政#夏本嘎那恩、作家#夏曼藍波安。 為了抵抗高溫、多雨、多風的氣候形態,發展而成的地下屋建築,是 ... 於 taiwan.rankintw.com -

#28.抗風耐寒地下屋蘊藏達悟族人生活智慧| 蘭嶼| 大紀元

地下屋 主材料為島上原生的番龍眼木,它是做地下屋、拼板舟前後龍骨的必備材料。結構使用木釘樹脂固定,基礎下有地下排水設計,而一個大的地下屋會建造三個 ... 於 www.epochtimes.com -

#29.台東/走進蘭嶼人之島傳統地下屋揭開古蹟的神秘面紗!

蘭嶼的達悟族人幾百年來,依著海洋生存,是台灣原住民中唯一居住於離島的民族。由東清、野銀、紅頭、漁人和椰油六個部落所組成的達悟族,創造出 ... 於 udn.com -

#30.蘭嶼絕美秘境,拍出按讚爆表的國際級網美照 - 小蚊子愛飛飛

蘭嶼-達悟族地下屋導覽. 蘭嶼長年高溫多雨冬北季風颱風. 雅美/達悟族獨具特色建築【地下屋】. 目前野銀部落保留最完整具百年歷史. 於 littlewen.com -

#31.109 年度原住民族文化優良教案甄選

臺灣為多語言、多民族與多文化的社會,探索與尊重原住民文化特色的議題是政府 ... 單元名稱:認識達悟族、達悟族的海洋禁「祭」、神遊蘭嶼─達悟地下屋、. 於 ieiw.ntcu.edu.tw -

#32.達悟族中的音樂與其禁忌文化的關聯性 - Academia.edu

傳統的達悟族音樂主要由不同的歌謠組成,這些歌謠的傳唱成為達悟族傳授且保存 ... 56 台灣原住民研究論叢說明:傳統地下屋位於南邊(照片右方的黑色屋頂) ,新的水泥 ... 於 www.academia.edu -

#33.現代綠建築的先驅 - Alilin 原住民族電子書城

( 達悟) 族的. 傳統地下屋就. 是一個特別的. 例子。 你們在討論建築. 呀? 原住民族建. 築有很多不同的. 形式與功能喔! 你們說的地下屋,. 是把房子蓋在地底. 於 alilin.cip.gov.tw -

#34.蘭嶼達悟族部落導覽&拼板舟介紹 - Klook

前進美麗離島蘭嶼,展開達悟族部落導覽之旅。參訪蘭嶼特有的半地下建築「地下屋」,以聽故事方式深入認識傳統獨特文化!探索蘭嶼豐富海洋生態、絕美海岸景觀與住民風情 ... 於 www.klook.com -

#35.漫步蘭嶼野銀部落沒去過野銀的這個打卡點那你蘭嶼就白玩 ...

若想看蘭嶼傳統建築「地下屋」,那就一定要到野銀部落走一遭,2002年行政院文化建設委員會曾將此地提報為台灣 ... 一起去野銀部落看看達悟族的傳統之美。 於 www.xinmedia.com -

#36.Google Earth 保存世界傳統建築影像,排灣石板、達悟地下 ...

排灣族石板屋建築結合祖靈信仰,特殊屋頂設計適應多雨天氣. 位於屏東老七佳部落的排灣族石板屋,主要以石板與木頭建造而成。房屋最大的特色就是 ... 於 www.inside.com.tw -

#37.達悟族- Explore

explore #達悟族at Facebook. ... 抵擋颱風天狂風豪雨的智慧—— #蘭嶼地下屋|#達悟族 ... 但說到木雕,魯凱族、達悟族、噶瑪蘭族皆有超群的木雕工藝,別具特色!. 於 www.facebook.com -

#38.達悟族地下屋介紹 - Mitenand

KLOOK客路臺灣臺東特色體驗文化&工作坊傳統活動. 4.8/5(20). 現在預約KKday 蘭嶼野銀地下屋導覽體驗,走進蘭嶼保留最完整的地下屋部落。跟著達悟族解說大哥,了解達悟 ... 於 www.kummnd.co -

#39.蘭嶼景點| 蘭嶼民宿‧野銀月光階梯民宿 日出海景套房

「野銀」達悟族稱之為Ivalino,指的是馬鞍藤。 ... 蘭嶼傳統地下屋,是因應酷熱而多風的氣候所發展出來的居住方式,特色為半穴居,包括地下主屋、工作房、涼台三個部分 ... 於 moonlight.8898go.com -

#40.雜誌精選》除了飛魚季全年皆可玩! 體驗達悟族拼板舟文化賞 ...

除了拼板舟,另一個最能代表蘭嶼的文化特色就是傳統地下屋,保留這項特色最完整的地方為野銀部落。這種因應當地氣候而發展出的半穴居,建於低於地面1 ... 於 www.chinatimes.com -

#41.傳統達悟族建築物地下屋

蘭嶼島上的達悟族人居住的是一個風雨頻繁,間有颱風、地震肆虐的火山小島,地理和氣候的限制反映出達悟族人因地制宜,匠心獨運的建築天份,發展出深具特色的住屋文化那 ... 於 catalog.digitalarchives.tw -

#42.【蘭嶼旅遊推薦】傳統地下屋體驗、各式水上活動、熱門行程總 ...

特色 體驗. 攻略. 最豐富的蘭嶼行程都在這!達悟族地下屋導覽體驗、免證照浮潛體驗、各種超夯的蘭嶼一日遊行程、必玩的蘭嶼水上活動、蘭嶼三天兩夜跟團行程、吃喝玩樂懶 ... 於 www.funtime.com.tw -

#43.蘭嶼野銀部落

在蘭嶼島東南方的野銀部落,是擁有最完整的雅美族(達悟族)傳統「地下屋」半穴居聚落,46間黑屋頂、木造房舍順著山坡像上搭建,望. 2022-09-27. 於 terrepesculiasseroli.it -

#44.蘭嶼必訪景點&費用;最具知名度的優質地下屋導覽員

達悟族 野銀部落傳統地下屋【蘭嶼景點】|蘭嶼必訪景點&費用;最具知名度 ... 主屋又稱為「地下屋」,建築在低於地面1至2公尺深的地穴之中,特色為冬暖 ... 於 fengtaiwanway.com -

#45.蘭嶼地下屋環境效能之研究__臺灣博碩士論文知識加值系統

蘭嶼位於台東東南外海49海浬,島上具有豐富的生態資源及有獨特珍貴的原民文化,達悟族是蘭嶼島上的居民,有其特色的傳統文化及地下屋。本研究擬用達悟族傳統建築語彙 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#46.蘭嶼傳統地下屋攻略|來野銀部落一窺達悟族智慧結晶

來到蘭嶼旅遊,絕對不能錯過的景點,就是傳統地下屋,而騎車環島一圈可發現,野銀部落的地下屋櫛比鱗次地排列於山與海之間,這些可是達悟族祖先的智慧 ... 於 17jump.tw -

#47.最新推薦【台東縣-野銀地下屋】2022年評價、地址電話

野銀地下屋(地址:952台灣台東縣蘭嶼鄉東清村|電話:null)更多【宮廟、 ... 由來:澎湖地下屋:蘭嶼地下屋民宿:達悟族地下屋特色:蘭嶼地下屋禁忌:半地下屋:傳統達悟族 ... 於 hot-shop.cc -

#48.達悟的一天當一日蘭嶼人採水芋織布在原住民家吃一頓飯

➁ 體驗達悟族織布技術穿上傳統裙子、丁字褲拍照留念. 蘭嶼給人最印象深刻,除了拼板舟、地下屋以外,還有原住民的丁字褲。 於 www.triptaiwan.com -

#49.【台東蘭嶼】262民宿入住傳統達悟族地下屋的驚喜體驗

地下屋 ,是居民們因應蘭嶼的特殊氣候所生的獨特建築,迄今許多地下屋早已不復見,唯有野銀部落的地下屋仍舊保存得十分完整,也是來到蘭嶼必定要參觀的 ... 於 dantrips.com -

#50.蘭嶼景點.達悟族傳統地下屋導覽.野銀村 - 靡靡遊山玩水筆記本

第一次來到蘭嶼旅遊想要見識蘭嶼特色的建築就一定要去參觀蘭嶼達悟族的傳統地下屋,據說現在在蘭嶼已經沒有太多地方可以看到了,我們住宿的民宿有可以 ... 於 esther6lu.pixnet.net -

#51.【離島旅行_台東蘭嶼】蘭恩文化園區:自由行的第一步

Pongso No Tao—人之島—蘭嶼,是達悟族人生活了世世代代的太平洋海島,位於台東的東 ... 基金會」,充滿特色的壁畫總是吸引著旅人來往的目光,往園內一探,地下屋、文物 ... 於 www.zztaitung.com -

#52.蘭嶼達悟族的文化資源與休閒產業實作調查

蘭嶼. 傳統地下屋、達悟拼板舟、著傳統服飾之達悟族人等都十分具有達悟族文化特色,. 通常都會吸引遊客好奇的眼神,在拍照前請先徵詢對方的同意,以免不必要的誤. 解和衝突 ... 於 nhecp.nttu.edu.tw -

#53.傳統地下屋- 蘭色大門| 蘭嶼民宿旅遊連線

達悟人因應蘭嶼島上特殊的氣候及環境(高溫多雨、多颱風)就地取材,發展獨特的半地下屋建築。國民政府在1966年以改善達悟族居民居住生活品質為由,在戒嚴時期透過軍、 ... 於 travel.lanyu.info -

#54.雅美(達悟)族-物質文化 - 原住民數位博物館

雅美族人因居住地蘭嶼屬熱帶海洋型氣侯、四季炎熱,所以傳統的穿著也比較簡單樸實。在台灣原住民中,雅美族的服裝最具原住民傳統中方衣系統的特色,也是織造技術最好的一族 ... 於 www.dmtip.gov.tw -

#55.戀戀蘭嶼[達悟族傳統文化] - Ling's 嬉遊記

錯落於山坡上的地下屋,像一頂頂黑色斗笠蓋在地面上。 傳統住屋是適應當地生態的居住方式,特色是半穴居。屋前有涼台,地下排水 ... 於 ling8848.pixnet.net -

#56.蘭嶼達悟族,特色價值文化 - 我們三重人241

△蘭嶼拼板舟(攝影徐慧明) 蘭嶼人口現約有五千多人,八成以上是原住民達悟族人。 · △蘭嶼島上隨處可見蘭嶼之眼的標誌(攝影徐慧明) 除了拼板舟,蘭嶼另一大特色是「半地下屋 ... 於 www.241.com.tw -

#57.雅美(達悟)族- 建築工藝 - 臺灣原住民族文化知識網

雅美(達悟)族家(asa ka vahay)包含主屋(vahay)、工作房(makarang)與涼臺(tagakal)三種建築,建築材料為木、石、竹、茅等。主屋(vahay)建於地穴中,依山坡 ... 於 knowlegde.gov.taipei -

#58.蘭嶼達悟族地下屋極具特色! - Yahoo奇摩新聞

所有的蘭嶼住民幾乎都是達悟族人,他們在與台灣本島隔著海洋之下,保有自身的獨特文化,像是當地的傳統建築地下屋就是個活歷史,許多達悟族長輩, ... 於 tw.travel.yahoo.com -

#59.蘭嶼地下屋【蘭嶼】體驗傳統 - Eyflka

蘭嶼地下屋的介紹,並且拆除了很多地下屋,這些可是達悟族祖先的智慧結晶,介紹他們的傳統 ... 達悟人的家《地下屋》~ 難得來到【蘭嶼】怎能錯過,特色為半穴居。 於 www.keesogel.co -

#60.蘭嶼地下屋野銀部落中的傳統聚落蘭嶼深度旅行這樣玩

地下屋 又對達悟族人有怎樣過往的生活起初與習慣生活型態,跟著達悟族人 ... 蘭嶼上的生態自然非常的豐富,且島上的達悟族文化原民特色深深吸引著每一 ... 於 kurosaki.tw -

#61.除了飛魚季全年皆可玩! 體驗達悟族拼板舟文化賞絕美風景

到訪蘭嶼,每個初來乍到的人,應該都想看最具當地意象的達悟族拼板舟, ... 蘭嶼的文化特色就是傳統地下屋,保留這項特色最完整的地方為野銀部落。 於 today.line.me -

#62.台東蘭嶼|地下屋解說|野銀部落達悟文化

現在預約曬飛魚蘭嶼野銀地下屋導覽體驗,走進蘭嶼保留最完整的地下屋部落。跟著達悟族解說大哥,了解達悟族人的傳統智慧結晶- 地下屋。一窺過去達悟族人的生活情境與 ... 於 zazawanzine.rezio.shop -

#63.蘭嶼地下屋

來到蘭嶼,你一定會注意到當地的特色建築「地下屋」。這個是達悟族祖先們因應島上高溫多雨和颱風侵襲的氣候,所發展出的「半穴居」住宅。 於 736014110.alano-sklep.pl -

#64.神秘的蘭嶼野銀部落46間半穴居「只剩屋頂在地面」

藍天翠山、紅白漁船及曬乾的飛魚,蘭嶼如同灑在太平洋上的寶石,等著旅客去發掘。在蘭嶼島東南方的野銀部落,是擁有最完整的雅美族(達悟族)傳統「地下屋 ... 於 travel.ettoday.net -

#65.今周刊- 雅美族(達悟族)傳統地下屋:家屋的記憶情感的聯繫

「蓋房子不能隨便!」對達悟族人而言,築蓋傳統地下家屋是極其慎重的一件事,需要經過長時間的準備、家族親友的鼎力協助,方才能落成家屋。 於 www.businesstoday.com.tw -

#66.監察院通過「主管機關對於蘭嶼(達悟族)權益維護之教育

監察院院長陳菊於座談時表示,蘭嶼達悟族是最美麗、勇敢的族群,耆老的智慧與思想, ... 政策方案、師資來源不穩定、政府單位對蘭嶼特色文化元素未進行盤點、地下屋被 ... 於 www.cy.gov.tw -

#67.蘭嶼半穴居 - Pitopalvelumatilda

在蘭嶼島東南方的野銀部落,是擁有最完整的雅美族(達悟族)傳統「地下屋」半穴居聚落,46間黑屋頂、木造房舍順著山坡向上搭建,望著湛藍的海際線, ... 於 pitopalvelumatilda.fi -

#68.最新台東-蘭嶼野銀部落達悟文化| 地下屋解說優惠-PChome旅遊

位於台東外海的蘭嶼,是孕育台灣唯一海洋原住民文化的小島。來到蘭嶼,跟著達悟族的導覽員,走進傳統的部落中,了解傳統的達悟族人生活及文化 ... 於 www.pchometravel.com -

#69.達悟族建築、地下屋介紹在PTT/mobile01評價與討論

雅美族(達悟族)傳統地下屋:家屋的記憶情感的聯繫... 「蓋房子不能隨便!」對達悟族人而言,築蓋傳統地下家屋是極其慎重的一件事,需要經過長時間的準備 ... 於 delivery.reviewiki.com -

#70.蘭嶼野銀地下屋跟達悟族人學習順應大自然@ 夫子。旅食趣

蘭嶼,屬熱帶高溫的多雨型氣候,夏季豔陽高照日日高溫,秋冬季節則有強烈的東北季風,天氣多變且雨水充沛,年平均濕度約90%。為因應島上的氣候,達悟族人(舊稱雅美族) 發展 ... 於 blog.xuite.net -

#71.第F組的蘭嶼考察之心得、感想與建議

下午的行程,是環島一週與參觀野銀部落的地下屋。 ... 第二次到蘭嶼,有了當地達悟族的嚮導,帶著我們看蘭嶼角鴞、爬天池、到海岸探險、參觀大船的製作,晚上更享受了 ... 於 biogeo.ntnugeog.org -

#72.台灣排灣族、達悟族家屋登上Google地球「This is Home」服務

今天我們更新了「This is Home」服務,新增22個新「家」街景以及文化導覽,其中包含兩個極具特色的台灣原住民家屋— 排灣族的石板屋與蘭嶼達悟族的地下 ... 於 taiwan.googleblog.com -

#73.達悟族地下屋– 達悟族神話與傳說 - Doaner

【台東蘭嶼】262民宿入住傳統達悟族地下屋的驚喜體驗– 小盛的… ... 颱風的侵襲與強勁季風的吹拂而設計出的半地下型屋舍,周遭由層層疊疊的石頭堆起保護,饒富特色。 於 www.doaner.me -

#74.文化之旅-令人迴盪的蘭嶼故事

若能親自到蘭嶼走一遭,用心感受就能一窺達悟族豐富的文化特色。在地理位置及自然環境的限制下,蘭嶼一直保有原味。從認識傳統地下屋、拼板舟、飛魚、角鴞、珠光鳳蝶 ... 於 www.nlpi.edu.tw -

#75.蘭嶼地下屋導覽 - Xunying

跟著達悟族解說大哥,了解達悟族人的傳統智慧結晶– 地下屋。 ... 地下主屋、工作房和涼臺三個部分,主屋又稱為「地下屋」,建築在低於地面1至2公尺深的地穴之中,特色 ... 於 www.dumbies.co -

#76.蘭嶼雅美族傳統多門半穴居建築文化財團法人空間 ...

在順應自然環境的條件下,雅美族(達悟族)(編按1)發展出獨特的傳統家屋文化形式。 ... 主屋是興建於一個凹下地面的地下屋,四周有逐層堆砌的石牆。 於 kjmu.org.tw -

#77.達悟族- 台灣原住民 - Google Sites

達悟族 分布於台東的蘭嶼島上,為台灣唯一的一支海洋民族,人口約有3千6百人(95年12月 ... 傳統的地下屋冬暖夏涼極具特色,全年的祭典儀式以配合捕撈飛魚之活動為主,視 ... 於 sites.google.com -

#78.達悟族- 维基百科,自由的百科全书

達悟族 (Tao),舊稱雅美族(源于日本人類學家鳥居龍藏在1897年的調查報告,他在報告中將蘭嶼稱為雅美島),是臺灣唯一傳統聚落分佈在台灣離島的原住民族,分布於台灣本島 ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#79.台東【蘭嶼】達悟傳統建築地下屋:蘭恩文教基金會(第1天

台東【蘭嶼】達悟傳統建築地下屋:蘭恩文教基金. 主屋形式為長方形平面、兩披水屋頂和前廊的木造建築,主脊在屋深2/3處,內部隔間則是沿屋脊方向分隔成1-2個狹長階梯 ... 於 road.iwiki.tw -

#80.達悟族建築

達悟的家屋,一般皆由主屋、工作房、涼臺三部份組成,建築在面海的平緩山坡地, ... 蘭嶼達悟族為適應當地環境,發展出特有的建築文化,半地下的房屋設計,可保護居住 ... 於 www.kafame.co -

#81.蘭嶼-地下屋 - Ming's Blog - 痞客邦

一旁還有間蘭嶼文物館, 裡面展示許多有關達悟人的傳統資訊、特色和服飾, 是個充份了解蘭嶼的好地方. #080. 朗島村雅美族穴居屋, 地下屋. 於 mingyenko.pixnet.net -

#82.蘭嶼旅行|寓教於樂的蘭恩文物館,帶遊客走進傳統地下屋

館內亦展出達悟族特有文物、器皿,帶領遊客近一步認識蘭嶼。當天只有我一個遊客,值班大姐待人親切,我們也聊了許多。後來她帶我去參觀隔壁的地下屋,並向我說明進屋 ... 於 ksjourney.life -

#83.蘭嶼雅美族野銀部落傳統建築 - 國家文化資產網

臺東縣蘭嶼雅美(達悟)族各部落的傳統家屋,過去都是依山面海,興建深穴式建築。 ... 外人習稱為地下屋、實為深穴式建築。 ... 表現地域風貌或民間藝術特色者. 於 nchdb.boch.gov.tw -

#84.地下屋英文- 野銀舊部落 - 旅遊日本住宿評價

蘭嶼傳統住屋,是因應酷熱而多風的氣候所發展出來的居住方式,特色為半穴居,一般來說包括地下主 ... 雅美族(達悟族)傳統地下屋:家屋的記憶情感的聯繫| 地下屋英文. 於 igotojapan.com -

#85.達悟族地下屋 - Sword

地下屋 所留下的,不僅是文化傳承的意涵,更多的,還是連繫著「家」的記憶與情感,也許被文明馴化的現代人很難重新適應地下屋的生活,但是對於達悟族人而言,地下. 於 www.savorrv.co -

#86.文化歷史傳承之一~傳統地下屋(深穴式建築) - 17度C的黑夜

在抵達蘭嶼第一天,多揹負的行囊,捐贈給蘭恩文教基金會同時。有看見廣場展示了,屬於達悟族的專屬房舍,不過,這只是樣品屋。蘭嶼人的傳統地下屋是 ... 於 louis5149.pixnet.net -

#87.參觀費用達悟族傳統地下屋蘭嶼旅遊必玩景點

全台民宿& 旅館情報網,2019年11月4日— 各式各樣的蘭嶼傳統紀念品,就如【魚尾人手作工坊】網頁上所想,每個飾品都有故事及溫度,原本想買一艘拼板舟回家紀念, ... 於 hotel.imobile01.com -

#88.認識原住民族- 族群介紹

達悟族 在行政區分上隸屬於台東縣蘭嶼鄉,總人口數約三千多人(原民會,民國98年7 ... 島上又無高山屏障(最高峰僅548公尺),因此聰明的達悟祖先發明了穴居地下屋,使 ... 於 www.tipp.org.tw -

#89.【台東.旅遊.景點】野銀舊部落簡介 - 遊台灣

景點簡介: 野銀舊部落位於蘭嶼東部,鄰近東清灣,為達悟族(雅美族)保存最完整的 ... 參觀舊部落的同時,可能必須注意一件事情,那就是傳統地下屋建築,至今仍有老人 ... 於 www.play.tours -

#90.達悟族簡介

達悟族 是海洋民族,以捕魚為主要產業,並有飛魚祭等歲時祭儀,是中華民國原住民族 ... 傳統的地下屋冬暖夏涼極具,全年的祭典儀式以配合捕撈飛魚之活動為主,視飛魚為 ... 於 pws.niu.edu.tw -

#91.【蘭嶼*綠島5日】走讀達悟悠遊綠島 - 晴天旅遊

總覽; 行程特色; 特色飯店; 精緻美食; 出團日期 ... 達悟族世代居住的傳統地下屋,充滿族人與氣候、環境、就地取材的智慧,由在地最為資深的導覽老師~深入淺出解說, ... 於 www.sundaytour.com.tw -

#92.蘭嶼朗島地下屋飛魚季和拼板舟 - 方格子

2022/04/15 後壁湖蘭嶼開元港五爪貝民宿地下屋導覽朗島部落灘頭晚餐五爪貝, 蘭嶼, 地下屋, 拼板舟, 飛魚季, 部落, 達悟族, 飛魚, 後壁湖, 蘭嶼, 屋頂, ... 於 vocus.cc -

#93.下課花路米

... 經之路,因此發展出半穴居的地下屋,在颱風季節依然能高枕無憂;家屋則由主屋、工作房和欄干式的涼台構成。 達悟族以獨特的拼板舟和頭髮舞為最大的特色。達悟族的 ... 於 web.pts.org.tw -

#94.【水下。島上】當達悟的人之島成為漢人的蘭嶼之後

「這種現代的房子有冷氣吹,比較舒服啦,要年輕人回去住地下屋住不習慣啦。」坐在水泥屋前,達悟族老人無奈中帶點調侃的玩笑話,表面上大家聽完笑一笑,但背後卻有個 ... 於 www.islanderdivers.com -

#95.蘭嶼野銀地下屋跟達悟族人學習順應大自然 - 窩客島

野銀部落位於蘭嶼東部,東清灣南端,這裡保存了許多達悟族(舊稱雅美族)傳統的半穴居住屋「地下屋」,在蘭嶼地下屋屬私人財產,需要有當地達悟族導覽 ... 於 www.walkerland.com.tw -

#96.地下屋解說|台東蘭嶼|野銀部落達悟文化 - KKday

現在預約KKday 蘭嶼野銀地下屋導覽體驗,走進蘭嶼保留最完整的地下屋部落。跟著達悟族解說大哥,了解達悟族人的傳統智慧結晶- 地下屋。一窺過去達悟族人的生活情境與 ... 於 m.kkday.com -

#97.鄰近景點 - 蘭嶼優遊民宿

「蘭嶼地下屋」為達悟族人因應蘭嶼島上高溫多雨、多颱風的特殊氣候,便就地取材, ... 能夠激勵族人在面對外來文化的衝擊,仍能堅持達悟族獨特的人文特色、維繫傳統。 於 yoyohouse.okgo.tw