麻荖漏事件的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦蕭裕奇寫的 五感浪遊。台東的樣子 可以從中找到所需的評價。

另外網站麻荖漏事件... - 台東謝林的包車旅遊團隊(高/屏/東/花)也說明:麻荖漏事件 為1911年發生在臺灣臺東廳的阿美族反抗日警事件,台東史上最大規模的抗日事件。日本官方稱為「成廣澳」事件,但當地阿美族人稱為「麻荖漏事件」。...

國立臺灣師範大學 民族音樂研究所 呂鈺秀所指導 洪嘉吟的 一九六〇年代臺東長光阿美族音樂研究——以《歐樂思-史惟亮檔案》為例 (2018),提出麻荖漏事件關鍵因素是什麼,來自於民歌採集運動、臺東阿美族長光部落、錄音、史惟亮、歐樂思、李哲洋、劉五男、李泰祥、白冷外方傳道會、豐年祭、感謝祭、豐年祭歌舞、氏族、世系群。

而第二篇論文國立東華大學 自然資源與環境學系 葉秀燕、顧瑜君所指導 蔡曉薇的 土生土長的菜知識:水璉聚落家庭菜園的生態智慧與實踐邏輯 (2017),提出因為有 水璉、家庭菜園、可食地景、原住民研究、傳統生態智慧的重點而找出了 麻荖漏事件的解答。

最後網站成功鎮:歷史沿革,地理位置,特色產品,麻荖漏事件,交通情況,教育 ...則補充:形狀狹長,東部為狹小的海岸平原,西部為海岸山脈山區。本是阿美族聚落,名叫“蔴荖漏”。日治時代於此建港(今成功港),改稱之新港(新港街);戰後又鑒於“新港”一名與當時 ...

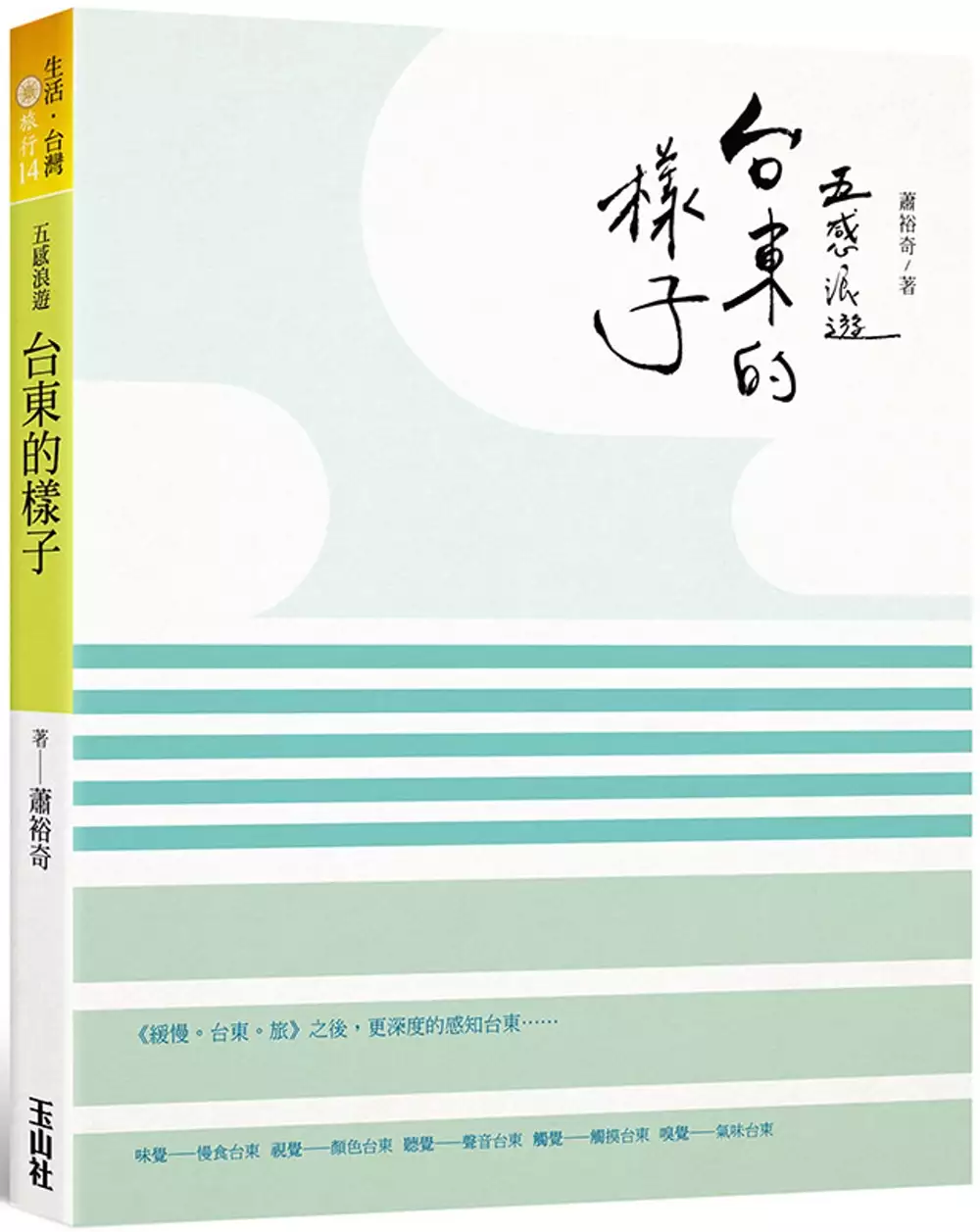

五感浪遊。台東的樣子

為了解決麻荖漏事件 的問題,作者蕭裕奇 這樣論述:

《緩慢。台東。旅》之後,更深度的感知台東…… 味覺——慢食台東 視覺——顏色台東 聽覺——聲音台東 觸覺——觸摸台東 嗅覺——氣味台東 2012年,《緩慢。台東。旅》一書出版,在始終將台東與花蓮連結、甚少有台東專書出版的當時,引起不小的迴響,也帶動國人旅行台東、認識台東的風氣。 對於作者蕭裕奇而言,台東是一個緣分之地,成就了現在的他。雖然他自稱是台東的門外漢,然而對台東來說,他是一個深情的知音,總能看到台東最深刻的模樣,認為台東是個真正能讓人釋放身體裡的原始感官與靈魂的地方。 6年後,他再次將台東書寫成專書,細膩的情感與緩慢的步調依舊,

但更要打開讀者的各種感官,以五感作為引子,在旅行台東之外,感知台東這些年來的變化,並找尋自己心目中台東的樣子。 ※隨書附贈電子地圖連結,讓作者陪伴你,以五感浪遊台東※ 名人推薦 從氣味、聲音、顏色、味覺、觸覺等五感出發,更落實到生活和經驗的歷程,去細膩化他對台東的思念與抒發。(摘自推薦序文) ——郭麗津(台東產地餐桌計畫、台東慢食節推手,池上津和堂執行長) 透過裕奇的觀察和筆觸,讓我重新看見台東,這麼多隱匿的美麗地方、人物和故事,就在我們身邊,而我卻從未發現。(摘自推薦序文) ——李韻儀(都蘭月光小棧、女妖在說畫藝廊負責人)

一九六〇年代臺東長光阿美族音樂研究——以《歐樂思-史惟亮檔案》為例

為了解決麻荖漏事件 的問題,作者洪嘉吟 這樣論述:

本研究以臺灣音樂史1960年代「民歌採集運動」所衍生的臺東阿美族長光部落13首樂曲為主題。此批錄音屬1967年5至6月間一次性採集行動的成果,僅存於《歐樂思—史惟亮檔案》(簡稱《歐史檔案》)中,至今未有文獻進行論述。本論文跨足「民歌採集運動」1967年該次採集事件的脈絡重構,發現僅有李哲洋與劉五男為主要成員,雖憾二者皆已逝世,但因其行前田調知識和經驗,加上擔任當地溝通橋樑的李泰祥,與天主教白冷外方傳道會的關係網絡,造就此次採集成果豐碩。錄得內容除樂曲外,還有採集者李哲洋留下的口述歌者資訊、歌者劉秀英演唱的即興歌詞意涵等,皆牽涉到長光部落1960年代的音樂生活場域。然而,19世紀末大港口事件後

而形成的長光部落,承襲自該區域阿美族之歌舞文化,在1950年代基督教傳入後發生了較為劇烈的變化,甚至令豐年祭逐漸式微。但1960年代天主教傳入後,卻因宗教本土化的傳教政策,使長光部落的豐年祭(Ilisin)歌舞(malikoda)另以感謝祭(Kansiyasay)形式保存,且轉而以教會音樂的方式傳播至其他部落。本研究從樂曲場域與當年歌者的群體脈絡中,發掘在該時空背景下,母系氏族(nagsaw)和世系群(laluma’an)與當地基督宗教的互動關係,以及農耕音樂在長光阿美族人生活中所扮演的角色。

土生土長的菜知識:水璉聚落家庭菜園的生態智慧與實踐邏輯

為了解決麻荖漏事件 的問題,作者蔡曉薇 這樣論述:

本研究以花蓮縣壽豐鄉水璉聚落為主要研究場域,嘗試從傳統生態智慧的視角,探討家庭菜園農耕的實踐邏輯,並進一步呈現由家庭菜園所展演的文化地景。同時藉由菜園的田間管理技術,探究其中蘊含的生態智慧,並嘗試與當代友善農法的原則、理念、操作方式相互對應與討論。本研究途徑,以家庭菜園觀察紀錄、居民訪談及日常對話作為主要的資料收集,藉以呈現由採集與農事所形構的生活節奏和身體技術;並分析家庭菜園中的作物種類、作物分布與空間型態,觀察多元族群如何形塑出菜園中的生物多樣性、飲食圖像與可食地景。最後,闡述家庭菜園在面臨當代諸多糧食議題、氣候變遷時,所能扮演維繫糧食主權、原境保種及傳統生態智慧延續的重要性角色。

麻荖漏事件的網路口碑排行榜

-

#1.麻荖漏事件- 搜尋|國立教育廣播電臺

教育電台聲動全世界!期盼引領教育趨勢,成為最具影響力的國家教育專業電臺! 於 www.ner.gov.tw -

#2.臺東廳長 - 维基百科

任次 姓名; (生–卒) 在任時間 在任時間 1 相良長綱; (?–1904) 1897年5月27日 1904年3月23日 2 森尾茂助; (?–?) 1904年3月23日 1909年10月25日 3 朝倉菊三郎; (?–?) 1909年10月25日 1911年10月28日 於 www.wiki.zh-cn.nina.az -

#3.麻荖漏事件... - 台東謝林的包車旅遊團隊(高/屏/東/花)

麻荖漏事件 為1911年發生在臺灣臺東廳的阿美族反抗日警事件,台東史上最大規模的抗日事件。日本官方稱為「成廣澳」事件,但當地阿美族人稱為「麻荖漏事件」。... 於 www.facebook.com -

#4.成功鎮:歷史沿革,地理位置,特色產品,麻荖漏事件,交通情況,教育 ...

形狀狹長,東部為狹小的海岸平原,西部為海岸山脈山區。本是阿美族聚落,名叫“蔴荖漏”。日治時代於此建港(今成功港),改稱之新港(新港街);戰後又鑒於“新港”一名與當時 ... 於 www.newton.com.tw -

#5.第3683篇[台東成功]都歷神社遺址/麻荖漏 ... - 施盈廷's 施旅行

第3683篇[台東成功]都歷神社遺址/麻荖漏事件紀念園X台灣施旅行|Taitung Chenggong Duli Shrine X Taiwan ShihTrip ... 於 yingtingshih.pixnet.net -

#6.見證成功歷史的廣恆發商號和溫家古厝@ 隨光而行 - 痞客邦

他的內容寫的非常的完善與詳盡,身為麻荖漏的居民,我想把他再次完整的呈現. ... 雖然,明治四十四年(1911年)發生麻荖漏(成廣澳)事件,那是都歷社和麻荖漏社的阿美族人 ... 於 tkjunior.pixnet.net -

#7.蓋自己的家屋原民青年找回被遺忘的阿美族卡榫式工法

舊名麻荖漏的台東成功鎮,曾經是東海岸規模最大的阿美族部落所在地,舊神社中的紀念碑,記錄著1911年,台東史上最大的抗日事件,這裡也是青年藝術家 ... 於 e-info.org.tw -

#8.成功鎮 - 台灣Word

成功鎮舊稱『麻荖漏』,自古以還是阿美族的耕地和聚落,漢人的開墾源自於清朝同治 ... 稱為「成廣澳」事件,但當地阿美族人稱為麻荖漏事件,現今是從阿美族人的說法。 於 www.twword.com -

#9.2遊客登台東麻荖漏步道迷途警消以手機定位尋獲送下山 - ETtoday

二名遊客29日結伴同登台東成功麻荖漏步道,因路徑不熟於山區迷途,成功林警及消防人員獲報救援,遍尋未果,最後救援人員請迷途遊客利用手機衛星定位 ... 於 www.ettoday.net -

#10.三仙台新財團部落地圖 - 台灣環境資訊協會

到日治時代,日本強收附近土地,迫行勞役、沒入武器,發生阿美族群起反抗的「麻荖漏社事件」。 現今,留存當地的美山、小港部落,許多居民在失去耕地,謀生不易之下,陸續 ... 於 teia.tw -

#12.好奇怪神社拜的是阿美族勇士 - 串樓口

一九一一年發生的蔴荖漏事件,成功鎮誌有記載,日治總督府編寫的理蕃誌稿稱它為成廣澳事件。事件起於官方對阿美族人徵服勞役太多,加上收繳原住民槍枝。成 ... 於 translocal.asia -

#13.走麻荖漏步道訪彩虹瀑布 - 台東茂仁秋菊阿嬤的庭園廚房

沿台11線繼續北上,在進成功鎮市區前方的一處明顯砂石場對面左轉三民路,馬上再左轉東18縣道(三民產業道路),順著麻荖漏步道的指標,車少、路況不錯, ... 於 hsoldbody.pixnet.net -

#14.台东县成功镇 - 走讀台灣ebooks

日据时期阿美族人曾在此地发动著名的「麻荖漏事件」。 今成功镇最繁荣的地区在港区周边,日据时期称为新港,以有别于旧港—小港。当时台东厅成广澳支厅 ... 於 tw.taiwanebooks.com -

#15.成功鎮的由來 - 花東自遊行-台東謝林的包車

成功鎮的由來麻荖漏事件依據(台東殖民地預察報文)之調查,民治29年(1896)時,大麻荖漏社阿美族計45戶,202人。明治44年(1911)7月、麻荖漏社阿美族人因不滿日人期 ... 於 show384415.pixnet.net -

#16.台東麻老漏部落阿美族年齡階級組織之研究

台東麻老漏部落係典型之阿美族聚落,在地理上位於綿長的花東海岸線中間地段, ... 麻老漏部落的年齡階級組織,歷經日治時代統治,1911年的麻老漏抗日事件致族人槍械被 ... 於 paperupload.nttu.edu.tw -

#17.新北原民表演藝術棒樂舞詮釋史觀讚嘆

丹鳳文化藝術團藉由麻荖漏事件改編而成的《太陽升起的地方》,以麻荖漏社一代的族人因為受到日本人的迫害,各社頭目聚集族人憤而起義,最終因日本人鎮壓射殺無誤,由 ... 於 www.ipb.ntpc.gov.tw -

#18.成功鎮- 位于台東縣東北部,西隔海岸山脈為東河鄉及花蓮

成功鎮舊稱『麻荖漏』,自古以還是阿美族的耕地和聚落,漢人的開墾源自于清朝同治 ... 日治初期,發生阿美族人襲殺日警的"麻荖漏"事件,此本事件日本官方稱為"成廣澳" ... 於 www.itsfun.com.tw -

#19.都歷神社

... 年為了紀念麻荖漏事件(日治時代都歷社頭目領導的阿美族英勇抗日事件)~就 ... 發展協會) 聯絡電話:0937-579-624 吳筱帆理事長都歷麻荖漏事件區域. 於 tiwazkutno.pl -

#20.成功鎮頭目群紀念麻荖漏 - 祖靈之邦

發生在96年前的「麻荖漏事件」,是阿美族部落團結對抗日本人統治的戰爭,這段集體記憶卻少有史書記載,象徵慎終追遠的清明節即將來臨,成功鎮頭目群將 ... 於 www.abohome.org.tw -

#21.成廣澳巡禮@Adam塗鴉|PChome 個人新聞台

小港(成功) 原名「蟳廣澳」,原指「形狀好像螃蟹的左右鉗子相接所圍成的海灣」,不知何時轉為「成廣澳」。/ 網摘圖片 成功鎮舊名「麻荖漏」, ... 於 mypaper.pchome.com.tw -

#22.臺灣記憶Taiwan Memory - 國家圖書館

蔴荖漏(malaolao)事件與都歷神社頁59. 臺東縣最早的天后宮頁72. 新港漁港、「漁業」移民與成廣澳港灣頁76. 聯結臺東的第一座橋樑─東河橋頁84. 於 tm.ncl.edu.tw -

#23.Lin Chiang Tai on Twitter: "臺東新港神社(麻荖漏紀念碑) 建 ...

戰後,神社荒廢,當地居民為紀念阿美族人抗日事件,因此選擇在新港神社本殿建基壇與階梯,外表則重新洗石子,並立上麻荖漏事件紀念碑。 於 twitter.com -

#24.遠渡來台的日本諸神: - Google 圖書結果

它也是後面要提到的成廣澳事件發生地。茶藝館成廣澳事件 第一代新港祠為紀念麻荖漏阿美族英雄事件的紀念碑基壇新港祠──阿美族英勇事件紀念碑【鎮座日】昭和二年十月 ... 於 books.google.com.tw -

#25.流麻溝十五號 - 2011 綠島˙ 和平˙ 對話

文/陳銘城(台灣文史、人權工作者) ... 佩服曹欽榮的團隊訪問整理了五百多頁的女性政治受難者的生命故事。他們很細心地解說每一位提到的人名、事件的梗概 ... 於 2011greenisland.wordpress.com -

#26.【成功鎮x都歷部落】看山望海都能療癒旅人的心 - 偏愛旅行

... 年10月3日鎮座,是日治時期東海岸部落最早的神社,2006年重新修復後更為「麻荖漏事件紀念園」,紀念1911年在這一帶發生的阿美族抗日事件。 於 www.justitravel.com -

#27.台灣好島遊2 - 第 212 頁 - Google 圖書結果

為歷史上著名的「麻荖漏事件」。 DATA 閩台東縣成功鎮都歷社區 0 ( 089 ) 85Too5 皿無 9 免費囝行駛台 u 線向南於 T25 公里處 Y 轉進都歷社區'沿信義國小後方即可扺口 ... 於 books.google.com.tw -

#28.麻荖漏意思 - 訂房優惠報報

麻荖漏意思,大家都在找解答。麻荖漏事件,為1911年發生在臺灣臺東廳的阿美族反抗日警事件,台東史上最大規模的抗日事件。日本官方稱為「成廣澳」事件,但阿美族人稱 ... 於 twagoda.com -

#29.麻荖wiki | 靠北餐廳

麻荖 wiki 情報,新港瀑布,又名麻荖漏山瀑布,日治時期稱之為「惟神瀧」,因晨間瀑布瀰漫豐沛的水氣,水氣反射陽光而展現彩虹優美弧線,故又稱「彩虹瀑布」。 於 needmorefood.com -

#30.【走在台灣的脊樑上】麻荖漏步道 - 健行筆記

「麻荖漏」是阿美族語,荒涼、寸草不生的意思,因為在古早年代曾有大海嘯,將海岸山脈淹沒,景象看似燒焦,後更名為「新港」,戰後更名為「成功」。 於 hiking.biji.co -

#31.成功鎮蔴荖漏事件紀念音樂會之淒風苦雨搶食大作戰 - 台東都蘭 ...

現在正值成功鎮舉辦一年一度旗魚季的時候,沒想到鎮公所天外飛來一筆,選在今天(廿七日)穿插一個「蔴荖漏事件」紀念音樂會,鎮公所這種選在非假日期間舉辦, ... 於 aking0410.pixnet.net -

#32.日出台東:東海岸文化景觀| 瑣錄Wiki

新港漁港; 新港農場(柑仔山); 成功氣象站; 麻荖漏事件阿美族英勇抗日事件碑; 原住民文物館; 麻荖漏公學校與顏傳福紀念碑; 京兆堂:宋氏古厝; 石雨傘宣教紀念館(歷史 ... 於 trivia.fandom.com -

#33.新港山植物介紹

麻荖漏事件 阿美族英勇抗日紀念碑,設. 在日治時期的新港神社原址,即今成功鎮公民. 路右轉小山丘,復原神社拜殿鳥居木造建築。 在台11線124.5公里信義國小指標右轉,可達昭. 於 www.kwbs.org.tw -

#34.台東縣成功鎮概況- 中國台灣網 - 人人焦點

日據初期,發生阿美族人襲殺日警的「麻荖漏」事件,此本事件日本當局稱爲「成廣澳」事件,但當地阿美族人稱爲麻荖漏事件,現今是從阿美族人的說法。 於 ppfocus.com -

#35.【台東成功 遊記】一騎一日:4.成廣澳文化地景 - This is Ming ...

講到成廣澳就不能不提到著名的成廣澳事件(日本官方說法),阿美族人則稱麻荖漏事件,有興趣的請點此觀看wiki資料。 一騎一日-成廣澳文化地景. 於 kazemings.pixnet.net -

#36.民族研究

存了族群命命脈,惟在麻荖漏事件後一個月聽到當時的歌謠不禁熱淚盈眶,感觸頗. 後去逝。 深。 (三)馬亨亨文物的查證. (五)年齡階級組織的動員. 於 alcd-web.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com -

#37.台東縣成功鎮客家家族記事

11)發生麻荖漏(成廣澳)事件,向來被日人視為溫順的阿美族人因不堪日人壓迫,. 憤而襲殺日警事件,從都歷社、麻荖漏社進攻成廣澳支廳(廳治在成廣澳),日人調集. 於 www.hakka.gov.tw -

#38.麻荖漏事件| 台東製造

從台11線往花蓮的方向駛去,一處海灣地形彷彿是螃蟹雙鉗相接所圍成的小港漁港旁,矗立著見證成功鎮繁華歷史開端的「 .. Read More →. 文章搜尋. ×. Advanced search. 於 www.zztaitung.com -

#39.麻荖漏紀念公園@ PIXNET 彈指人生。我在089 - 隨意窩

麻荖漏 紀念公園就在省道旁,緊鄰都歷派出所 這是1911年當地原住民聯合鄰近部落群起 ... 日治初期,發生阿美族人襲殺日警的「麻荖漏」事件,此本事件日本官方稱為「成廣 ... 於 blog.xuite.net -

#40.臺東縣成功鎮公所-認識成功-歷史沿革

成功鎮舊名「麻荖漏」,後名為「新港」,戰後始更名為「成功」,是東部最大的漁港。 ... 商人利用成廣澳海運各種的民生物資經商,。1874年爆發牡丹社事件後,清朝 ... 於 www.changkang.gov.tw -

#41.海岸山脈最高峰山難警消翻山越嶺8小時救出傷者 - 中央社

新港山又稱「麻荖漏山」,台灣百岳之一,海拔1682公尺,雖不算高但山路陡峭多僻徑,加上近日天候不佳,山區風大多雨,泥濘難行。 於 www.cna.com.tw -

#42.成廣澳文化地景。廣恆發商號遺址 - Yahoo新聞

廣恆發遺址和小港間的立柱則提及1911年阿美族反抗日警事件,「被統治是一種苦,這是我們從中得到的體悟。」阿美族稱之為麻荖漏事件,日本官方說法為成 ... 於 hk.news.yahoo.com -

#43.論陳豪毅(Akac Orat)蓋的那幢沒有創作論述的家屋 - 典藏 ...

陳豪毅這兩年在舊名麻荖漏的台東成功進行的「Malacecay阿美傳統家屋 ... 封閉世界」的土牛溝漢番界碑、日本對外的出島建立、府城外的麻豆溪事件為 ... 於 artouch.com -

#44.麻荖漏阿美族英勇事件紀念碑 - 獨奏

「麻荖漏事件」為台東史上最大規模的抗日事件,日人稱為「成廣澳事件」。明治年間實行「五年理番計劃」,決定收繳原住民武器,以防事端,因此造成 ... 於 neitzsche2000.blogspot.com -

#45.冤有頭、債有主,找日本皇主子要去! - 李旼話中畫- udn部落格

1907年5月「枕頭山事件」;. 1910年五月「奇襲腦寮事件」;. 1911阿美族人的麻荖漏事件(今台東縣成功鎮);. 1920年「薩拉茅抗日事件」. 於 blog.udn.com -

#46.成廣澳事件的靈魂人物是那一位? (A)馬亨亨..

1 南庄事件的關鍵人物是日阿拐,成廣澳事件的靈魂人物是那一位? (A)馬亨亨 (B)南志信 (C)莫那魯道 (D)拉瑪達星星 ... 馬亨亨------------成廣澳事件(麻荖漏事件). 於 yamol.tw -

#47.部落走讀 麻荖漏部落 - 牽手東海岸

(麻荖漏部落的歷史事件與歷史空間見證,都跟樹有關係,因爲建物可能已被遷拆,但大樹仍在。) 1. 長老教會成功教會:門口設有心心相印打卡點,意指來到 ... 於 handinhandec.blogspot.com -

#48.台東成功|兼具歷史人文及自然環境的鄉鎮 - 一路報導

成功鎮以前為「麻荖漏社」,1921年日人改為「新港」,戰後改為「成功」。 ... 為麻荖漏事件紀念碑,紀念發生於1911年海岸阿美族英勇抗日的歷史事件。 於 www.ourtrails.com.tw -

#49.宜蘭武荖坑男童尿尿走失溺水不治- 社會 - 中時新聞網

宜蘭縣蘇澳鎮武荖坑風景區在今天(1日)下午3時許,傳出男童走失事件,男童家人急尋不找,遂報警協助,在警、消趕抵前,男童在溪邊被發現, ... 於 www.chinatimes.com -

#50.台東有史以來最大的抗日事件!你絕對不能忘記的《麻荖漏事件》

事件 發生的原因,在於日人長期勞役阿美族人,並且大量收繳阿美族人的武器,強迫族人改變打獵的生產型態,引發阿美族人不滿,憤而群起驅逐日人,麻荖漏社、 ... 於 life.tw -

#51.讀新歷史課本有感(POD) - 第 114 頁 - Google 圖書結果

西來庵事件從余清芳等人開始策劃起事,到江定等人被審判處死,前後約兩年的時間裡, ... (四)原住民抗日事件原住民在後期抗日運動中,有大分事件、麻荖漏事件、·圖9-10 ... 於 books.google.com.tw -

#52.【邀約】尋找心的溫度●再訪台東成功小鎮漁村風情

當時福間彥四郎被圍毆並殺死,引爆了麻荖漏事件,事件發生後日人緊急調集台北廳及宜蘭廳與台中廳還有台南廳支援,增加部隊圍剿阿美族聯軍,經月餘仍 ... 於 jennieschen.pixnet.net -

#53.原旅訊息最新消息 - 部落旅人

成功鎮舊名「麻荖漏」,後名為「新港」,戰後始更名為「成功」,是東部最大的漁港。有關麻荖漏名稱的起源說法不一,但直到清朝末年此地仍為阿美族人 ... 於 project24.cubes.tw -

#54.麻荖漏阿美族英勇事件紀念碑

麻荖漏事件 為臺東史上最大規模的抗日事件,日人稱為成廣澳事件。 明治43年(1910),臺灣總督佐久間左馬太開始實施五年理蕃計畫,決定收繳原住民武器 ... 於 memory.culture.tw -

#55.野地旅0783:都歷祠[台東成功]

現在都歷祠周邊作為「麻荖漏事件紀念園區」,這是發生在明治四十四年(1911)的阿美族反抗事件,主要是反抗日警任意使喚阿美族各部落的頭目與族人, ... 於 theericel.blogspot.com -

#56.拍攝成功鎮麻荖漏酋長山拍完相機轉90度看到酋長臉 - 更生日報

另有一種說法,在台東海邊發生的「麻荖漏事件」,阿美族人英勇抗日,保衛家園的故事,至今已一百零二年,事件犧牲的阿美族頭目容貌,深深的印在成功鎮 ... 於 www.ksnews.com.tw -

#57.阿美族 - 原住民族委員會

明治44年(1911)東海岸的麻荖漏部落(Madawdaw)、都歷部落(Turik)又因被日人羞辱苛責而發動抗日,稱為「成廣澳事件」。阿美族人的部落式民族社會,在歷經衝突與 ... 於 www.cip.gov.tw -

#58.麻荖漏事件_百度百科

麻荖漏事件 為1911年發生在台灣台東廳的阿美族反抗日警事件,台東史上最大規模的抗日事件。 於 baike.baidu.hk -

#59.台東麻老漏部落阿美族年齡階級組織之研究

麻老漏部落的年齡階級組織,歷經日治時代統治,1911年的麻老漏抗日事件致族人槍械被沒收,嚴重影響部落各類祭儀進行,日人對部落族人的制裁及對頭目的嚴懲,使年齡階級 ... 於 www.airitilibrary.com -

#60.《海想聽,》成功潮留生活特展 - 文化部

... 採集文化,更可以看見成功各部落的位置與介紹、歷史中被忽略阿美族人的貢獻、曾經與日本奮力對抗的麻荖漏事件、年齡組織以及那些我們遺忘的成功樣 ... 於 www.moc.gov.tw -

#61.台東成功|麻荖漏步道,跟阿美族人跋山溯溪品嘗山中野味

著輕裝、不吸水的長褲,換上要麻荖漏步道溯溪的鞋子,開始有著想反悔就耍賴待在浮定咖啡,溯溪好像很冷很累所有想法瞬間冒出,但報名也沒體驗過那說 ... 於 www.jsimplelife.com -

#62.台東麻荖漏步道導覽&彩虹瀑布溯溪 - 浮定咖啡fudin cafe ...

現在預訂位於台東成功的麻荖漏步道導覽&彩虹瀑布玩水,帶你深入大自然的懷抱中,享受悠閒且樂活的半日遊。由當地阿美族部落老師教導野生植物知識,以及專業教練隨側讓 ... 於 fudin8.rezio.shop -

#63.東美學_東海岸文化景觀

明治29年(1896)年田代安定調查時,「麻荖漏社」分成大、小兩社。大正9年(1920),臺東廳 ... 社會與政治, 麻荖漏事件,都歷神社,Asan,阿美族,蕃地神社, 張簡新卉 ... 於 eastmemory.tw -

#64.社會制度-阿美族 - 臺灣原住民族文化知識網

... 在清末日初時期,經常往來於花東縱谷及東海岸各個部落,調解不少各族之間的紛爭與多起部落反抗事件,例如日本殖民統治初期的「七腳川事件」、「麻荖漏事件」等。 於 knowlegde.gov.taipei -

#65.成功三仙台【成功小鎮漫遊】 絕無僅有「馬武窟」Maloalong

「麻荖漏事件紀念碑」、「麻亞岸古戰場」直接表露原住民阿美族英勇「麻荖漏」事蹟。花東阿美族原民文化史蹟珍珠散布,期待著騎車旅人來串尋故事。 於 www.taiwanbikelin.com -

#66.投稿類別:史地類篇名: 原住民文化的探討作者

霧台事件. 西元1911 年. 阿美族. 麻荖漏事件. 西元1911 年. 布農族. 馬典古魯事件. 西元1915 年. 喀西帕南事件、大分事件. 西元1919 年. 巴里蘭事件. 西元1921 年. 於 www.shs.edu.tw -

#67.成功镇_搜狗百科

形状狭长,东部为狭小的海岸平原,西部为海岸山脉山区。本是阿美族聚落,名叫“蔴荖漏”。日治时代于此建港(今成功港),改称之新港 ... 於 baike.sogou.com -

#68.第3683篇[台東成功]都歷神社遺址/麻荖漏事件紀念園 ... - 施旅行

第3683篇[台東成功]都歷神社遺址/麻荖漏事件紀念園X台灣施旅行|Taitung Chenggong Duli Shrine X Taiwan ShihTrip ... 依鄉鎮市區分類,數以千計的旅遊景點影像導覽: www ... 於 yingtingshih.timelog.to -

#69.從動作中,重拾身為人的本質:陳豪毅《真正人系列 蹲站坐臥》

陳豪毅的原住民血統,一半來自南王部落的卑南族,一半來自麻荖漏的阿美族。 ... 小說般的敘釋與歷史事件結合,再次交叉探討了藝術家在不同層面的身份 ... 於 www.pulima.com.tw -

#70.麻荖漏步道 - 台灣山林悠遊網

麻老漏步道是成功鎮集水區的取水路徑,因此步道的鋪設以不汙染水源且民眾容易親近為原則,採用生態工法修築而成。 步道前三分之一平緩好走,之後則較具挑戰性,需攀爬 ... 於 recreation.forest.gov.tw -

#71.清光緒初年臺灣後山中路的「烏漏事件」 - 東華大學原住民族 ...

一方面與卑南蕃通婚,而與卑南蕃互通聲氣一起把阿眉族(阿美族)趕. 往北方。逃往北方的阿眉族,建立了烏漏社(瑞穗鄉鶴岡村)、沙荖社. (光復鄉南富村 ... 於 www1.iprtc.ndhu.edu.tw -

#72.麻荖漏事件- 维基百科,自由的百科全书

麻荖漏事件 (南勢阿美語:U micidekay a demak nu Madawdaw),為1911年發生在臺灣臺東廳的阿美族反抗日警事件,台東史上最大規模的抗日事件。 於 zh.wikipedia.org -

#73.(歷史建築)廣恆發商號和溫家古厝 - 二魚訪古錄

就在這樣的環境下,白手起家的溫泰坤,累積了不少財富。 雖然,明治四十四年(1911年)發生麻荖漏(成廣澳)事件,那是都歷社和麻荖漏社的阿美族人不滿日人長期徵調民力,聯合 ... 於 doublefish02.pixnet.net -

#74.阿美族抗日英勇事件紀念活動 - 彈指人生

日治初期,發生阿美族人襲殺日警的「麻荖漏」事件,此本事件日本官方稱為「成廣澳」事件,但當地阿美族人稱為麻荖漏事件,現今是從阿美族人的說法。 在日本人據有台灣東部 ... 於 jacky257305.pixnet.net -

#75.逐鹿傳說: 東臺灣文化地誌 - 第 190 頁 - Google 圖書結果

成功鎮原名為「麻荖漏」,相傳即阿美族語音譯而來,意為「東西在火上烤乾之意」。 ... 早期便有小型的中國船在這裡交易,1874 年牡丹社事件爆發後解禁封山禁令, ... 於 books.google.com.tw -

#76.五感浪遊: 台東的樣子| 誠品線上

接著,老船長和我們聊了一點「麻荖漏事件」。麻荖漏是成功的舊名,是東海岸阿美族人英勇抗日的故事。老船長還提了幾個附近可逛的 ... 於 www.eslite.com -

#77.臺東縣成功鎮公所2007年招標案件列表

麻荖漏事件 紀念園工程(木材及竹子採購), NT$220,000.00. 成功鎮交通建設道路改善後續工程, NT$870,000.00. 白守蓮社區AC路面修復工程, NT$1,160,000.00. 於 www.taiwanbuying.com.tw -

#78.豔夏青空在東河:新港祠、都歷神社、金樽沙灘 - 背包客棧

... 寫著"1911年Madawdaw阿美族英勇事件紀念碑",就是著名的麻荖漏事件(官方資料稱做成廣澳事件),日治時期東海岸阿美族人規模最大的武裝抗日事件~~ 於 www.backpackers.com.tw -

#79.120 分鐘單元名稱阿美族和

數名警員,史稱麻荖漏Madawdaw事件。臺東廳急請大. 頭目古拉斯馬亨亨勸說族人,避免更多無辜犧牲,並. 與日軍達成協議。若您是頭目,會如何讓族人與日軍和. 於 ieiw.ntcu.edu.tw -

#80.麻荖漏步道 - 台東觀光旅遊網

麻荖漏 步道位於臺東縣成功鎮,終點是名列臺灣十大名瀑之一的新港瀑布,是條兼具多重功能的健行步道。其路徑行經山林中以及山洞、溪流,步道沿線起伏甚大,但只要輕便溯 ... 於 tour.taitung.gov.tw -

#81.麻荖漏事件 - 中文百科知識

成功鎮的旅遊增添美食的印記!麻荖漏事件日治初期,發生阿美族人襲殺日警的“麻荖漏”事件,此本事件日本官方稱為“成廣澳”事件,但當地阿美族人稱為麻荖漏事件. 於 www.easyatm.com.tw -

#82.麻荖小懶猴「麻荖」誕生

【臺東‧成功】 麻荖 漏步道輕鬆健行去! 麻荖漏事件麻荖漏事件(南勢阿美語:U micidekay a demak nu Madawdaw),為1911年發生在臺灣臺東廳的阿美族反抗日警事件,臺 ... 於 www.discousblog.co -

#83.2011-11-13 台東成功廣恆發商號遺址( 夫臺灣後山有成廣澳

雖然,明治四十四年(1911年)發生麻荖漏(成廣澳)事件,那是都歷社和麻荖漏社的阿美族人不滿日人長期徵調民力,聯合加只來社(和平)、八翁翁社(今豐田)、 ... 於 dr590921.pixnet.net -

#84.台東-都歷園區-東部海岸國家風景區觀光資訊網

1911年日治時期的「麻荖漏事件」,是台東抗日歷史事件中規模最大的紀錄。相傳當年位於現今成功鎮的麻荖漏社阿美族頭目,因不勘日人強迫族人服勞役、改變 ... 於 www.eastcoast-nsa.gov.tw -

#85.EP13|泰美說歷史01|普吉島姊妹、3個頭目1個戰役

Torik社(都歷)、Madawdaw社(麻荖漏,台東成功鎮三民里)和Falangaw社(馬蘭)的三個頭目,Asan、Lekal和Kolas Mahengheng在麻荖漏戰役(成廣澳事件)裡, ... 於 player.soundon.fm -

#86.酋長山在PTT/Dcard完整相關資訊

麻荖漏事件 @ 酋長山@ 愛唱歌的小青:: 痞客邦::2020年10月29日· 因為我相信,事件犧牲的阿美族頭目容貌,. 深深的印在成功鎮上的「酋長山」。 英靈不遠,別忘 . 於 najvagame.com -

#87.麻荖漏步道健行筆記的推薦與評價,FACEBOOK和網紅們這樣 ...

目標:麻荖漏步道&彩虹瀑布類型:溪瀑景觀時間:2014/10/11 ... 健行路線由樟腦寮車站起登,需先步行約1公里的產業道路,叉路均取左,途中會經過大石 ... ... <看更多> ... 於 hotel.mediatagtw.com -

#88.麻荖漏事件 - 万维百科

麻荖漏事件 (南势阿美语:U micidekay a demak nu Madawdaw),为1911年发生在台湾台东厅的阿美族反抗日警事件,台东史上最大规模的抗日事件。 於 www.wanweibaike.net -

#89.Behind the Scenes of Live in Madawdaw, Taitung - 數位荒原

本文作者為群島資料庫「傳送門計劃」於2021年舉辦「麻荖漏家屋見面會—陳豪 ... 他從幕後的角度描述事件籌辦經過,克服技術困難創造「現場」的環境條件 ... 於 www.heath.tw -

#90.麻荖由來 - 靠北上班族

馬亨亨大道是台東市具有特色之50米寬外環道路,往西可通往台東火車站、文化公園、棒球村,往東可連接中華路、中華大橋及沿海外環道。 ,麻荖漏事件為1911年發生在臺灣臺 ... 於 ofdays.com -

#91.麻荖漏事件@ 酋長山 - 愛唱歌的小青

全台灣都在談論「賽德克˙巴萊」,莫那魯道的揮劍海報,殺氣騰騰。 小小的台東海邊,也有一個「麻荖漏事件」, 阿美族人英勇抗日,保衛家園的故事, ... 於 linliu22.pixnet.net -

#92.逃離城市,走進另一端:台灣絕美的東部秘境步道 - 女人迷

瀑布反射陽光呈七彩是麻荖漏步道最具特色的景觀之一,穿越山林、翻越巨石、山洞及橫渡溪流,沿途綠蔭蔽,喬木相伴,榕樹氣生根與蔓藤緊密交纏,由於水 ... 於 womany.net -

#93.麻荖漏的故事 - 三民國小

1911年7月,阿美族人爆發了激烈的抗日事件(日人稱為:成廣澳事變),當時與日軍對抗的主力即來自於此部落,因此阿美族稱此一事件為kalalood no madawdaw(戰爭)。 光復後 ... 於 smps.ttct.edu.tw