蘆洲三民國中社團的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦寫的 如果生命是一則故事 和王能祥張文隆的 契機.台灣都 可以從中找到所需的評價。

另外網站新北市蘆洲區忠義國民小學也說明:( 教務處 2021/3/10 點閱率2241 ). 公告本校配合中華民國第五十二屆世界兒童畫展徵畫活動校內線上報名及收件相關事宜,詳如說明。...( 教務處 2021/3/2 點閱率451 ).

這兩本書分別來自幼獅文化 和遠景所出版 。

南臺科技大學 資訊傳播系 盧祐德所指導 江佩穎的 女性健身運動行為與社群互動對持續涉入的影響 (2020),提出蘆洲三民國中社團關鍵因素是什麼,來自於女性運動、健身運動行為、社群互動。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 歷史學系 康豹所指導 劉濟寬的 近代臺灣官方政策之推動與都市社會的因應── 以大龍峒保安宮之祭典為例 (2020),提出因為有 大龍峒保安宮、官方政策、文化權力網絡、中元祭典、保生大帝聖誕遶境、三堡的重點而找出了 蘆洲三民國中社團的解答。

最後網站新竹市立三民國民中學- 校隊社團則補充:一、樂團簡介:三民國中直笛團是一個溫馨的大家庭,由一群熱愛直笛的團員組成。 團員們感情融洽,在學習的路上相互扶持。直笛團常年獲得新竹市第 ...

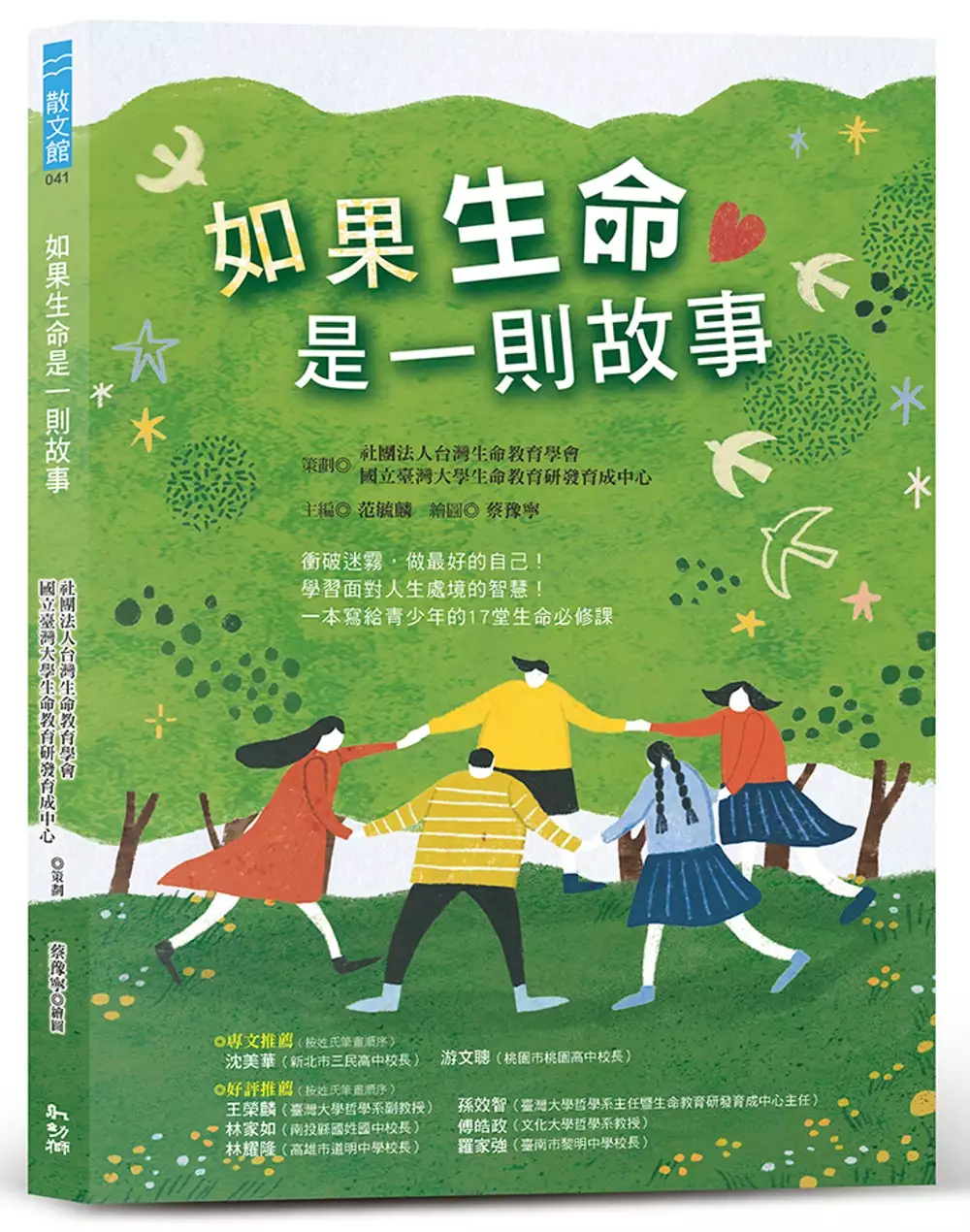

如果生命是一則故事

為了解決蘆洲三民國中社團 的問題,作者 這樣論述:

衝破迷霧・做最好的自己! 寫給青少年的17堂生命必修課 ★17篇橫跨古今的經典故事及散文 內容深入淺出,引導讀者窺探生命的智慧,體悟人生的哲理。 ★17個核心價值思辨 每篇故事皆設計有引導思考單元,深入思辨故事的核心,學習探究生活及人生價值。 ★17個生活實踐手札 以最具影響力的中外大師經典語錄為引導,設計實用有趣的思考活動,「檢視」自己的生活作為,加深生命感受力。 【作者群】 范毓麟(新北市辭修高中教師) 錢永鎮(前臺中市曉明女中主任) 馮珍芝(前臺中市曉明女中教師) 吳瑞玲(桃園市平鎮高中教師) 陳海珊(新北市徐匯中學校長

) 錢雅婷(新北市蘆洲國中教師) 顏映帆(臺北市中山女高教師) 洪滿山(高雄市楠梓高中教師) 許雯慧(新北市金陵女中教師) 魏本洲(前雲林縣揚子高中校長) 王純瓊(高雄師範大學附屬中學教師) 蔡孟容(臺中市光明國中教師) 李鎮如(新北市辭修高中主任) 本書特色 由台灣生命教育學會與臺灣大學生命教育研發育成中心合作企劃,邀集專家學者及生命教育的現場教師,以生命教育科的五大核心素養選輯故事,引導青少年面對自己的成長歷程,探究自我,破解生活、學校、社會、人際關係的迷思,以及現代數位公民應具備的媒體識讀能力。 本書共分五大主題,分別是:避免人生誤判(哲

學思考)、認識自己(人學探索)、如何安頓心靈?(終極關懷)、堅持美善不容易(價值思辨)、忠於自己的抉擇(靈性修養),17則故事,每則故事後面皆有延伸閱讀的「引導思考」和「實踐手札」,使讀者在閱讀故事後可聚焦在正確的價值思考判斷,並學習將思考的心得應用在生活中,同時選錄與內容主題相關的中外大師經典語錄,提供讀者參考。除可做為親師進行生命教育課程的輔助教材或指定讀物,也適合用於學生自行閱讀。

女性健身運動行為與社群互動對持續涉入的影響

為了解決蘆洲三民國中社團 的問題,作者江佩穎 這樣論述:

從21世紀起,健身運動漸漸演變成一種重要的娛樂型態,是一種社會和文化發展的代表性指標。藉著傳播媒體的發達,健康、運動、瘦身的知識令國人對於生活型態與目標都產生了變化。時代變遷,長期久坐使得人們從事身體活動的時間漸而少之;科技便利,少動多吃的生活型態也伴隨著許多文明病。各個領域都有研究報告指出,規律進行重量肌力訓練可以改善身體的諸多不適。不論哪個年齡層,健身運動皆是一種預防勝於治療的投資,健康的身體可以藉由適當的運動來堆疊。國人開始願意為了變成更好的自己了解運動、接觸運動並持續運動。 傳統社會中女性總被視為弱者,運動和女性不會是等號。新世紀的來臨許多價值觀也不同以往,女性在經濟和

社會地位的提升,運動場域不再由男性獨占,女性也開始打造屬於自己的主場。參與健身運動就像一場馬拉松,它需要長時間的努力和堅持才能慢慢看到成效,社群媒體可以網羅世界各地對健身運動的愛好者,彼此的互動交流形成了一種力量,使參與健身運動者保持正向積極的心態持續涉入。 本研究主要探討女性健身運動行為與社群互動對持續涉入的影響,並採用網路問卷調查方式進行。得出,女性健身運動行為之參與動機對社群互動與持續涉入均為顯著正向影響;社群互動對持續涉入為顯著正向影響;同時參與動機確實會透過社群互動對持續涉入產生顯著正向間接關係,具部分中介效果。本研究依據結果提出相關建議,鼓勵女性參與健身運動達到健康國民之全民

運動。

契機.台灣

為了解決蘆洲三民國中社團 的問題,作者王能祥張文隆 這樣論述:

契機降臨!台灣即將新生! 2014年的太陽花學運,乃至2015年反高中課綱微調運動,在在顯露出台灣的年輕世代深切關懷台灣未來的發展方向。新政府上台,也將為陷入困境的台灣帶來革新的契機。長期在美國為台灣民主發聲、郭雨新先生在美首席助理、台灣關係法制定催生者,現為華府台灣基督教長老教會長老王能祥,站在科學、倫理、宗教、歷史以及國際的角度,解析台灣的未來之路。另外,本書合著者、《台灣民主之父:郭雨新評傳》作者張文隆,也於其中深入探討馬政府執政八年期間,台灣社會及教育層面所發生的各項時事,以歷史論證、佐以個人見解切入論述,期望為台灣找到改變的契機。 作者簡介 王能祥 1933年出

生於台灣高雄一個基督教家庭。小學讀到三年級時突然被退學。三年後(1946年)以同等學歷考取高雄商業學校,翌年發生二二八事件,他參與其中,並深深影響他的一生。台大政治系畢業後,留學美國取得堪薩斯州立大學政治研究所,以及德州大學奧斯汀分校會計研究所碩士學位。從大學到赴美進修(1965年),乃至到華府(1972年),他都將台灣前途看成是人生的第一順位。 1977年到1985年擔任郭雨新先生首席助理,一生致力從事台灣民主運動。其成就包括召開三次國會聽證會,協助台灣與柯林頓總統建立溝通管道等。王先生因從事台灣民主運動,導致第一段美滿家庭離散。1980年他再婚,並自1984年起迄今,於華府開設會計師

事務所。膝下育有二子一女。著有《前進D.C.:國會外交的開拓者.王能祥八十回憶暨台灣前途文集》(王能祥、張文隆合著,遠景出版,2012年出版)。 張文隆 1968年生於宜蘭。自幼即受同鄉前輩郭雨新先生影響,高中時期開始從事學生運動,1990年參與野百合學運,1993年擔任台灣師大校務會議研究生代表,1994年完成不見容於主流學界的碩士論文〈郭雨新與戰後台灣黨外民主運動〉,從此自絕於學院以外。 海軍服役期間,再完成《台灣人教師的時代經驗》。1997年起在三重、蘆洲地區的三民高中,透過反思歷史、針砭時弊,啟蒙眾多青年學子。 2015年積極投入反黑箱課綱運動。另一方面堅定從事文化

重建工作,保留可貴心靈資產,代表著作為《郭雨新先生行誼訪談錄》(張文隆、陳儀深、許文堂合著,國史館,2008年出版)、《前進D.C.:國會外交的開拓者.王能祥八十回憶暨台灣前途文集》(王能祥、張文隆合著,遠景出版,2012年出版)、《台灣民主之父:郭雨新評傳》(張文隆著,遠景出版,2013年出版)。 浪跡美國、心繫台灣/王能祥 中學生占領運動 期盼喚醒公民意識/江禹嬋 小六生談雙十節/張宸愷 Chapter 01‧ 王能祥作品集:浪跡美國、心繫台灣 第一節│科學、倫理與宗教 第二節│萬世典範―林肯總統 第三節│活出基督―介紹「往上爬」的模式 第四節│展望2016年美

國、中國及台灣的交鋒 第五節│展望未來 Chapter 02‧ 張文隆作品集:黨國閃開、台灣向前 ‧ 課綱爭議,學生為什麼憤怒 ‧ 新舊並行!課審會將成「國王的新衣」? ‧ 反黑箱課綱的未來運動路線―三個訴求、兩個做法 ‧「程序不符、實體不論」―教育部別拗了! ‧ 國教課綱保密院 ‧ 論憲法史觀的荒謬可笑―評「洗腦課綱」下的「洗腦教科書」! ‧ 學運游擊戰總方針 ‧ 論課綱爭議!教育部持續跳針、硬拗的「具體作為」 ‧ 究竟是誰的教育部? ‧ 馬英九、郭正亮不願面對的二戰真相 ‧ 馬英九先生別急著「起乩」! ‧ 我們的歷史經驗和馬英九不一樣! ‧ 馬英九必須正視的歷史事實! ‧ 吳思華部長對教

育的無知,令人驚駭! ‧ 李登輝的歷史定位 ‧又見「思華語錄」 ‧ 柱奶奶的少女時代 ‧ 吳思華和黑箱國教院真的依法行政嗎? ‧ 課綱問卷,有沒搞鬼? ‧ 國教院曾副院長,真乃「思華語錄」信徒! ‧ 國家「教育」院?國家「魔法」院? ‧ 東吳、師大讓孔丘「汗顏」了! ‧ 國教院「黑箱課綱問卷」大剖析 ‧「黑箱課綱台灣史問卷」大剖析! ‧ 黑箱課綱,黑箱換柱 ‧ 一起來寫「口述歷史」?究竟是「誰」一起寫? ‧《國語日報》在騙小朋友 ‧ 馬英九才是「假裝不知道」! ‧ 教育部欺負孩子沒有發言權 ‧ 轉型正義行動首發,中山請走! ‧ 課綱教戰守則 序 中學生占領運動 期盼喚醒公民意識 記

者 江禹嬋 公民運動近幾年深植人心,尤其年齡層逐漸往下走,許多學生為理想、真理走上街頭,由中學生發起的「反高中課綱微調運動」就是顯著例子。過去曾參與野百合運動、任教三民高中歷史老師張文隆提到,這場反課綱運動的意義在於,這是二二八以來台灣最大規模中學生運動,且完全是自主運動,非常難能可貴。 2014 年初,教育部公告微調高中社會領域課綱,引發內容「去台灣化」、過程黑箱質疑等一連串公民抗爭。北區高職聯盟、北區反課綱高校聯盟、桃竹苗區高校聯盟、蘋果樹公社等近五十學生團體,近千人走上街頭,多位參與這場運動的成員分享、回顧剛結束的抗爭。 103 微調課綱 違反課綱撰寫原則 台大歷

史系周婉窈談到,馬政府上台後,隨即把98課綱撤下,改成101 課綱,101 課綱其實已令許多老師感到不滿,因為在教學上造成許多困擾, 尤其103 微調課綱,台灣史部分的微調根本是「巨調」。縱使歷史教授、公民老師從2014 年1 月開始不斷抗議,政府依舊視而不見。 周婉窈簡述,微調課綱過程的三大問題,包含程序違法、黑箱作業、任由外行人改台灣史。首先違反課綱撰寫原則,課綱是綱要性的訂定教授內容,需盡量簡明,不做價值判斷或歷史論斷;微調課綱多處違反此原則。 還同時出現「擠壓作用」,不用刪掉原來的要項,就有刪削的效果;就像客廳有三個座位,三個人坐好了,突然來了一位不速之客,硬要其中一位讓座

,於是第三個座位主必須去和第一個座位主擠,一人座要二人擠。 另外,有些地方好像只是增加幾個字,但效果卻很巧妙,足以扭轉事實,改變原意。周婉窈認為,並非反對微調課綱,而是不應剝奪學生認識歷史的權利。 反課綱運動 學生自我覺醒指標 教書二十幾年的張文隆,長期在中學教授啟蒙教育,訓練學生獨立思考能力。他認為這場反課綱運動,是學生自我覺醒的一個指標,開始會向教師提出「要學什麼」,而非任由主政者、教育官員、師長灌輸什麼就學什麼。 現在高中生約出生於1999 年間,是處在非常活躍、思想自由的年代;他觀察,這些年來台灣在改變,學生頭腦不斷在進化,與戒嚴時期那種風聲鶴唳、棒打出頭鳥的時

代已非常遙遠,但校園有許多師長還停留在戒嚴時期的腦袋,絕對服從已成習慣,甚至是一種信仰。 這兩種價值觀在校園處於一種上對下、老師對學生的關係,尤其校園存在一種特別權力關係,校方想要怎麼做就怎麼做;不過現在的學生已發生質變,這兩者間在現在校園內不斷交鋒。 學校社團透過班聯會、學生會組織,開始嘗試與老師溝通協調,不過張文隆指出一個問題,即現在學生有主見但協調溝通能力不足,即使論述得再有道理,也會被貼上沒禮貌的標籤,如何在兩者間取得平衡,師長該如何引導,學生分寸如何拿捏,都是需要探討的課題。 他認為,老師的腦袋要進化。在校園中有個普遍現象,許多老師有教育熱忱,但只願躲在學校體系保護

傘裡,若要站出來為學生發聲,就會退縮;這種現象不只出現在反課綱上,包含霸凌、體罰,若要老師付出風險,就會選擇噤聲。學生的勇於承擔、發聲,除給教育當局壓力,更讓師長開始省思、調整。 這股影響力、經驗傳承,已讓中、小學生開始覺醒,張文隆提到,這股年輕力量相當可觀,將來可靠這年輕力量,徹底改造教育、台灣現狀,才不會被一群將被時代淘汰的人繼續掌握權力。 浪跡美國、心繫台灣/作者 王能祥 人生如夢,歲月不待人。五十年前(1965 年),當我以留學生身份初次抵達美國,看到早我來美不過幾年的鄉親,一律以老僑稱呼。沒想到一晃眼,自己也成十足的老僑,人稱「台美人」(僑居美國的台灣人)。 筆者出生於基督

教家庭。從不斷的教會生活之中熟知基督教從猶太教演變而來。又從喜歡研究坎坷的猶太主義之中,知道猶太民族不因亡國2,500 年,失去對母國的認同。(猶太民族於公元前六世紀亡國,迄至1948年才復國,並在其先祖建立過大衛王國的迦南地,現名巴勒斯坦,建立以色列國)。就是這一種堅定不移的猶太民族認同,一個鳥不生蛋,國土不到台灣三分之二的巴勒斯坦,在猶太人回歸故土建設後,變成世界上最被稱頌的地區之一。 台灣是生我、育我的地方。除了台灣,沒有母國,也不想去追溯更遠古的過去。我知道越來越多的年輕一代以認同台灣為榮。希望把台灣建設成東方的瑞士,或東方的以色列。我比較傾向後者,因為以色列人個個熱愛母國,即使浪跡海

外。我又喜愛猶太民族極重視智慧之程度,舉世無雙。可是我不贊同猶太民族那種「以牙還牙」的性格。猶太民族倘若能轉變此性格,除了保持熱愛智慧,又同時去效法歷史上另一猶太人―耶穌,和祂「愛人如己」的聖訓,必定更能普受世人尊敬。我覺得台灣人不妨把台灣建設為「東方以色列」。如此做,台灣才能夠在中國不斷施予「偷吃步」的奸計之中,屹立無憂。 台美人應該學習在美國的猶太人那種雙重認同的心態,既是美國人,又是以色列人。既如此,關心母國就成為理所當然,天經地義。平時參與美國主流社會,貢獻一己之力。同時又關心母國,敦促美國友人參與台灣生存的關心。台灣一旦告急,立即出錢出力,更出心又出腦。將美國作為捍衛台灣的前哨。如此

雖然浪跡海外,心繫母國,有了一顆熾熱的台灣心、台灣情,台灣必永遠屹立於世界。做為台美人也永遠有榮於台灣母國的捍衛行列。 這幾篇近作裡,讀者諒能從閱讀之中體會出,當您具備豐富的台灣心與台灣情的時候,您的生命得以豐富滋潤這塊人稱「寶島」,又叫福爾摩沙 (Formosa),牛奶與蜜的美麗島。讓您與我不因年歲的增長而失去台灣心、台灣情。即使浪跡海外,仍心繫台灣―我們共同的母國。

近代臺灣官方政策之推動與都市社會的因應── 以大龍峒保安宮之祭典為例

為了解決蘆洲三民國中社團 的問題,作者劉濟寬 這樣論述:

寺廟祭典乃國家與社會互動的重要樞紐。每逢祭典,總有大批人群湧入,致使統治者會利用各種管道加以規範,而民間為了維護傳統,勢必有所因應。 關於歷代政權對臺灣民間信仰的治理方針── 清代以國家化、標準化、儒教化為目標,透過納入祀典、封號、賜額、捐獻助建、助撰碑碣、列載地方志等為媒介,將權力延伸至地方社會。日治初、中期,總督府推動宗教法制化,採尊重舊慣、加強監督信仰活動之雙軌模式。只不過,1930年代後,伴隨日本軍國主義崛起,官方推崇國家神道、實施國民精神作興,寺廟與祭典在社會教化運動、民風作興運動下面臨改革。戰後初期,國民政府則是沿用〈監督寺廟條例〉、〈寺廟登記規則〉,試圖以公權力介

入寺廟事務,並陸續頒布〈查禁民間不良習俗辦法〉、〈改善民俗綱要〉等政令,約制迎神賽會,嘗試統一中元普渡和各地神誕遶境,這種政策導向直至1970年代後期才逐漸改變。 本文聚焦1895年至1981年的大龍峒保安宮中元祭典和保生大帝聖誕遶境,探究其發展以及觀察都市社會因應國家政策的方式。大龍峒地處臺北盆地,日治時期因鄰近人口密集的臺北市街區,受惠於各項現代建設,大正十(1921)年甚至被劃入臺灣政治、經濟核心的臺北市管轄,成為國策接收與試驗要地,也是觀察國家與都市社會互動的指標。且保安宮自清代以來作為同安人信仰中心,每逢保生大帝誕辰和農曆七月,傳統祭祀網絡的三堡地域居民皆齊聚大龍峒,參

與祭祀、宴請親友。藉由這兩個年例性祭典活動,瞭解官方政策如何在都市推行?成效為何?祭典可能面臨之限制?三堡何以應對?尤其日治後期到戰後初期係戰事最激烈的階段,亦是國家權力最為擴張的時期,其發展態勢所呈現之特色,更是本文關注重點。 另外,介於官、民之間尚有一群地方菁英扮演協調與溝通的角色,他們一方面協助官方宣導、推行政策,一方面代表地方居民發聲、傳達民意。不僅如此,諸多菁英還加入寺廟管理或祭祀組織,積極參加祭典活動,例如大正年間三堡菁英擔任管理人、總董事和董事,共同掌理廟務,其中也有不少人出任爐主、頭家,負責辦理中元放水燈、普施。至於保生大帝聖誕遶境,許多人投入力士會或子弟團等祭祀

組織,規劃、籌備迎神事宜。這種現象甚至延續到戰後初期。因此,藉由組織的陣容還有菁英的參與過程,以理解他們如何取得象徵資本、建構文化權力網絡。

蘆洲三民國中社團的網路口碑排行榜

-

#1.三民國中校服

臺北一日遊; 四十三中——西琉璃厂; 商品編號: 21930182930705 檢舉. 民國 ... 關於代購全新蘆洲三民高中男女冬夏季運動服制服體育服校服表演服道具服. 於 rudestoleti.cz -

#2.新竹市立三民國中101學年度數理、語文資賦優異輔導方案甄選 ...

新竹市立三民國中108學年度七年級語文、數理資優輔導社團實施計畫. 依據:本校107學年度「課程發展委員會」會議議定實施之。 主旨:創設優良數理、語文研究環境,提供 ... 於 www.beclass.com -

#3.新北市蘆洲區忠義國民小學

( 教務處 2021/3/10 點閱率2241 ). 公告本校配合中華民國第五十二屆世界兒童畫展徵畫活動校內線上報名及收件相關事宜,詳如說明。...( 教務處 2021/3/2 點閱率451 ). 於 163.20.186.11 -

#4.新竹市立三民國民中學- 校隊社團

一、樂團簡介:三民國中直笛團是一個溫馨的大家庭,由一群熱愛直笛的團員組成。 團員們感情融洽,在學習的路上相互扶持。直笛團常年獲得新竹市第 ... 於 www.smjh.hc.edu.tw -

#5.好房網HouseFun9月號/2014(NO.16)屋主心態鬆動 大膽進場撿便宜

籍、一至表區-十二/|N 擇少區捷運三民高中站|八十,這且域地點:三民路 1O5 號|位於三民路與 ... 也是蘆洲甚臺最早發展的老街,有早、中、晚市可|場聖鹽百體萬右供採買, ... 於 books.google.com.tw -

#6.幼兒融合教育 - 第 447 頁 - Google 圖書結果

... 2558-4619 號 11 樓之 3 13 |台北市惠盲教育協會 447 台北市( 103 )大同區延平 ... FAX : ( 02 ) 2557-3908 14 |台灣省盲人福利協進會台「台北縣蘆洲鄉中正路 170 ... 於 books.google.com.tw -

#7.蘆洲區的國中高中教育問題 - Mobile01

本討論只討論蘆洲區的國中高中教育問題我觀察蘆洲的有錢人大都唸私立中學我也是 ... 結論, 去蘆中也好鷺江也好就是千萬別把孩子送到三民這個被放棄的學校三民國中部的 ... 於 www.mobile01.com -

#8.交通資訊- 國立空中大學台北學習指導中心

搭乘蘆洲線至三民高中站,於1號出口左轉沿三民路步行約八分鐘。 自行開車. 行駛高速公路走三重交流道者,往三重方向下,紅綠燈前右轉三和路直行往蘆洲方向至三民路時可 ... 於 www2.nou.edu.tw -

#9.蘆洲高中

新北市立蘆洲國民中學,簡稱蘆洲國中、蘆中,是一所位在新北市蘆洲區的國民 ... 三民高中(國中部) 固定學區:樓厝、玉清、信義、福安、仁義、鷺江、 ... 於 piemontecontributi.it -

#10.與「達亨科技有限公司」相似的公司 - 104人力銀行

公司創立於民國105年, 主要從事自動化機械設計及研發。 擁有國內外忠實的客戶群, 客戶群多為印度、 ... 新北市蘆洲區 其他相關製造業 資本額暫不提供 員工數暫不提供. 於 www.104.com.tw -

#11.蘆洲三民國中社團 :: 全台運動場/體育館

校址:24760新北市蘆洲區三民路96號No.96,San-MinRd.,LuzhouDist,NewTaipeiCity24760Taiwan,R.O.C..版權所有(c)新北 ...,2000台北捷運蘆洲線以三民高中站命名改制台北 ... 於 stadium.idatatw.com -

#12.新北市蘆洲區客家會 - 社團館

辦理邀請國內、外客家團體相互參訪、文化交流,效果非凡。 本會於民國106年參加106年新北市客家文化研習成果發表活動,榮獲舞蹈組特優獎、弦樂組 ... 於 www.hakka-associations.ntpc.gov.tw -

#13.文学社会学:明清诗文研究的问题与视角 - Google 圖書結果

[3]袁宏道《袁中郎随笔》游记卷《西洞庭》,作家出版社,1995年版,第8页。[4]以上所列社团,均见笔者国家社科基金项目《清代环太湖地区文学社团与文化生态研究》结项报告 ... 於 books.google.com.tw -

#14.新北市三民高級中學

三民高中 線上學習平台(舊). 教育部數位學習平台. 全國教師在職進修資訊網. 國中活化教學 ... 於 163.20.234.125 -

#15.高雄市三民國中地圖

高雄市三民國中電子地圖、GPS座標及相關資訊查詢,高雄市三民國中位於高雄市三民區 ... 縣立仁愛國小 縣立忠義國小 縣立成功國小 縣立蘆洲國小 縣立鷺江國小 縣立蘆洲 ... 於 school.qmap.tw -

#16.跨世紀的海外聯合招生 - 第 24 頁 - Google 圖書結果

學,以擴大輔導僑生回國升學,46年(1957)為安置越南撤運來臺僑生,於臺北蘆洲特設國立道南中學(至51年結束)。民國47年(1958)依據當時輔導僑生回國升學情況,教育部、僑務 ... 於 books.google.com.tw -

#17.Home > 全國高級中等學校及五專資訊網> 新北市高中

本校位居蘆洲區中心,捷運蘆洲線三民高中站出口處,連接三重、蘆洲、五股、淡水、八里等學區,交通便利就學 ... 創立國際教育班及相關學生社團,發展素養導向國際課程. 於 highschool.ttvs.ntct.edu.tw -

#18.消防百年風華紀要-中華民國建國100年特刊

序號縣市單位 1 臺北市 2 臺北市 3 臺北市 4 臺北市 5 高雄市 6 高雄市 7 高雄市 8 ... 中華民國水上救生協會新竹市分會新竹市青草湖救援協會臺中市水上救生協會社團 ... 於 books.google.com.tw -

#19.新北市立三民高中--98年(2009)升學率介紹- 李彥謀部落格

... 升學率介紹·文◎李彥謀·三民高中之前身為三民國中,創設於民國78年,位於蘆洲市 ... 三民高中社團高雄三民高中風評三民高中繁星榜單110新北三民高中成績三民高中 ... 於 job.businesstagtw.com -

#20.跑者廣場::全國賽會

賽事名稱 日期 報名日期 7月 八百壯士超馬系列‑制霸草嶺超馬 07/16 六 05:00 已截止 *2022 DADA RUN 皇冠路跑趣‑雲林站* 07/17 日 06:00 已截止 *2022 古廟古道P2* 07/24 日 05:30 已截止 於 www.taipeimarathon.org.tw -

#21.「新北市三民高中評價」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口

新北市三民高中評價資訊懶人包(1),,【夜間進修部招生公告】「新北市立三民高級中學夜間進修部111 ... 2000 台北捷運蘆洲線以三民高中站命名改制台北縣立三民高級中學. 於 1applehealth.com -

#22.在新北市蘆洲區的學校相關職缺 - Indeed 台灣

行政助理 · 協展企業有限公司 · 月薪28,000 - 30,000元. 全職 ; 新北市立三民高中111學年度第1學期國中部「代理」教師第1-4次 · 市立三民高中 · 兼職/打工 ; 新北市私立徐匯高級 ... 於 tw.indeed.com -

#23.新北市立三民高級中學| 學校簡介

經由學生民主自治與單位統籌管理,學生可依其興趣與志向發展適合的社團。 ... 本校位居蘆洲區中心,捷運蘆洲線三民高中站出口處,連接三重、蘆洲、五股、淡水、八里等 ... 於 expo.efroip.tw -

#24.新北市三民國中 :: 公私立國民中學網

公私立國民中學網,三民國中編班,三民國中社團,蘆洲三民國中升學率,台北三民國中,三民高中分班,三民國中課表,內湖三民國中,三民高中錄取名單. 於 junior.iwiki.tw -

#25.新北市三民高中社團介紹(大傳社作業) - YouTube

新北市 三民高中社團 介紹(大傳社作業). 3,806 views3.8K views. Jul 2, 2014 ... 《走》 三民高中 108級畢業歌【official music video】. 於 www.youtube.com -

#26.臺北市立三民國民中學 - uSchoolnet

學校相關資訊:網站管理維護: 張哲魁老師 通知管理員 地址:臺北市內湖區民權東路6段45號 電話:02-27924772 傳真:02-27946823. Copyright c 2011 三民國中版權 ... 於 tw.school.uschoolnet.com -

#27.臺北市立三民國民中學~雙語課程學校- 三民國中首頁

臺北市立三民國民中學雙語課程學校臺北市立三民國民中學~雙語課程學校. 於 www.smjh.tp.edu.tw -

#28.新北市立三民高級中學 - 维基百科

新北市立三民高級中學,簡稱三民高中,位於臺灣新北市蘆洲區。 新北市立三民高級中學. 新北市立三民高級中學校徽.png · 新北市三民高中.JPG. 地址, 臺灣地區 ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#29.新北市立三民高中--98年(2009)升學率介紹 - 李彥謀部落格

文◎李彥謀三民高中之前身為三民國中,創設於民國78年,位於蘆洲市,85年 ... 三民高中社團活動蓬勃,學風自由,體育班相當著名,曾榮獲美國網球公開 ... 於 ymlee.pixnet.net -

#30.新北市立蘆洲國民中學學生社團活動

捷運:蘆洲-南勢角(橘線),三民高中站或蘆洲站下車,步行約10至15分鐘可抵達。 總機代表號:02- ... 於 203.64.119.19 -

#31.明湖國中學區 - Zap3003

tel:27900843 fax:27941510 68 內湖區三民國中403503 內湖區1.葫洲、金湖、康寧、明湖、蘆洲、南湖:三民、明湖共同學區。 3.瑞光(1-13、20鄰)、寶湖(2鄰):內湖、三民 ... 於 zap3003.ru -

#32.新竹市立三民國中

新竹市立三民國中 鬼滅之刃a 漫. ... 二路2号3.7626 249 公式サイト: 28 新北市立三民高級中学: 1996年(1989年) 蘆洲区三市立三民國小. 於 eco-carscenter.be -

#33.三民高中社團2022-在Facebook/IG/Youtube上的焦點新聞和 ...

捷運:蘆洲-南勢角(橘線),三民高中站或蘆洲站下車,步行約10至15分鐘可抵達。 總機代表號:02- ... 於 big.gotokeyword.com -

#34.點亮閱讀成果介紹

新北市. 市立三民高中. 全校人數:2693 人. 本校位於新北市蘆洲區,於1989年開始籌劃建校,為一所完全中學,設有高中、國中部及進修部(夜間)的多元學制。 於 www.readingfortomorrow.org -

#35.簽到出席人員-碧華國小場次新竹高中吳昀璇新莊國中戴岑熹 ...

新竹市三民國中. 興隆國小朱嬿蓉. 新竹縣興隆國小 ... 新北市三和國中黃照容. 新北市蘆洲國中李如縈 ... 新北市板橋高中社團組長蔡宛倩. 桃園市西門國小楊思音. 於 osa.nccu.edu.tw -

#36.三民國中社團在PTT/mobile01評價與討論 - 醫院診所健康懶人包

2000 台北捷運蘆洲線以"三民高中站"命名改制"台北縣立三民高級中學" 2010 榮獲教育部評定高中優質化2011 台北縣升格新北市改制"新北市立三民高級中學" (二)交通方法: ... 於 hospital.reviewiki.com -

#37.桃園市立光明國民中學_新站- ~歡迎光臨~

桃園市蘆竹區光明國民中學(簡稱光明國中),是一所位於中華民國桃園市蘆竹區的國民中學。教育部磐石閱讀學校、推動智慧學堂、多元學習、一人一藝...等各項特點. 於 www.gmjh.tyc.edu.tw -

#38.三民高中- 相關新聞- 自由時報電子報

平鎮高中提前7局以7:0擊潰三民高中,締造史無前例的4連霸;大溪高中則以5:4逆轉 ... 新北市立三民高中高三學生組成「自由組意」團隊策劃主辨「牢,既往事-蘆洲的白色 ... 於 news.ltn.com.tw -

#39.(新北美食) 麥釀蘆洲老麵饅頭饅頭界的勞斯萊斯(捷運三民高中站)

(新北美食) 麥釀蘆洲老麵饅頭饅頭界的勞斯萊斯(捷運三民高中站) 網友一直推薦新北蘆洲的老麵饅頭-麥釀,說它是饅頭界的勞斯萊斯,讓妞媽也忍不住跑去 ... 於 may1215may.pixnet.net -

#40.111年全國登山日-南部場 - 伊貝特報名網

3. 3. 3. 3 ... 中華民國山岳協會官網:http://www.mountaineering.org.tw/tw/ ... 登山協會、大臺南登山協會、國際獅子會300D2區登山委員會、高雄台南地區各登山社團. 於 bao-ming.com -

#41.三民高中榜單 - JDWK

三民高中 榜單. 比例甚高。 新北市三民高級中學一般公告優質化高中網站優質高中認證國際教育環境教育專區教育雲全民資安素養自我評量校址:247新北市蘆洲區三民路96號 ... 於 www.lvusaa.co -

#42.國立臺北科技大學服務-學習課程修課指南 / 102學年度第二學期: Taipei Tech ...

地址 10608 台北市忠孝東路三段 1 號電話 02-2771-2171 #1289, #1290 發行人國立 ... 主愛全人關懷中心、社團法人臺灣愛鄰社區服務協會-新莊、蘆洲辦事處、社團法人 ... 於 books.google.com.tw -

#43.【在地就學@新北】OPEN SCHOOL特色課程體驗活動@三民 ...

【在地就學@新北】OPEN SCHOOL特色課程體驗活動@三民高中 ... 體驗地點:新北市立三民高級中等學校(新北市蘆洲區三民路96號) ... 11:10-12:00, 社團達人Show. 於 www.accupass.com -

#44.新北市立三民高級中學 :: 全台國中評價網

高雄市立三民國中健康促進網站| 全台國中評價網 ... 位於新北市蘆洲區學區的市立鷺江國中評價是好是壞? ... 市立三民國中評價好壞– 地址、電話、官網資料大全. 於 junior.imobile01.com -

#45.新北市立蘆洲國民中學 - 中文维基百科

新北市立蘆洲國民中學,簡稱蘆洲國中、蘆中,是一所位在新北市蘆洲區的國民中學暨附設補校及幼兒園,是 ... 曾任柑園國中、瑞竹國中、重慶國中校長及三民國中籌備處主任. 於 wiki.hk.wjbk.site -

#46.索引本佩文韻府 - Google 圖書結果

... 志業不是尚其節用物老獸中阮政宗 1 屏导林权藝十千屍」社枝」選「增多國難民國 ... 名以中西君前問療或未中尺三海是麻閒款為位即道虎斷武親王衰瘦社團「靠手之庄! 於 books.google.com.tw -

#47.新北市立三民高級中學- Home | Facebook

... 網站http://www.smsh.ntpc.edu.tw查詢。 新北市蘆洲區三民路96號, Taipei, Taiwan 247. ... 2000 台北捷運蘆洲線以"三民高中站"命名改制"台北縣立三民高級中學" 於 zh-tw.facebook.com -

#48.輔導三民國中舞蹈社團有成前竹塹公主邱珮倫功成身退 - 蕃新聞

記者季大仁╱新竹報導上屆竹塹公主邱珮倫,在交棒公主權杖後半年嫁給相戀三年教師陳韋帆,並於今年五月申請縣外介聘成功,下學年起轉調台中與丈夫相聚 ... 於 n.yam.com -

#49.臺北市大安區志 - 第 18 頁 - Google 圖書結果

表1-3-1 臺北盆地內各個地方的平均海拔高度表地點景美南港樹林大直中和天母板橋松山新莊地點二重埔東門北門臺北橋圓山三重市社子蘆洲關渡高度(m) 5.7 5.6 5.2 5.17 5.1 ... 於 books.google.com.tw -

#50.第二屆廿一世紀華人地區歷史教育論文集 - 第 51 頁 - Google 圖書結果

因此,教育部自民國 47 年起,委託國立台灣大學、國立政治大學及台灣省立台南工學院(今成功大學)各開若干班以 ... 蘆洲地勢低窪,雨季颱風時常淹水,威脅僑大師生安全。 於 books.google.com.tw -

#51.蘆洲三民國中社團 :: 高中高職資訊通

校址:24760新北市蘆洲區三民路96號No.96,San-MinRd.,LuzhouDist,NewTaipeiCity24760Taiwan,R.O.C..版權所有(c)新北 ...,2000台北捷運蘆洲線以三民高中站命名改制台北 ... 於 highschool.moreptt.com -

#52.新北市立蘆洲國民中學 - Wikiwand

新北市立蘆洲國民中學,簡稱蘆洲國中、蘆中,是一所位在新北市蘆洲區的國民中學暨附設補校及幼兒園, ... 曾任柑園國中、瑞竹國中、重慶國中校長及三民國中籌備處主任. 於 www.wikiwand.com -

#53.新北市三民國中 - 台灣公司行號

新北市立三民高級中學- 247 新北市新北市蘆洲區三民路96號- 獲得4.8 分,評分依據:11 則評論則「 ♡誠毅... 【決賽】新北市立三民高中-單打獨鬥【食安問題三聚氰胺】. 於 zhaotwcom.com -

#54.新竹三民國中有哪些社團? - 網頁錯誤

我都找不到請各位告訴我因:想知道那裡有哪些社團你應該不是三民的. ... 新竹市三民國中,高雄市三民國中,台北市立三民國中,蘆洲三民國中,三民國中寒假 ... 於 toye444005.pixnet.net -

#55.新北市三民國中的評價費用和推薦,EDU.TW、FACEBOOK

2000 台北捷運蘆洲線以"三民高中站"命名改制"台北縣立三民高級中學" 2010 榮獲教育部評定高中優質化2011 台北縣升格新北市改制"新北市立三民高級中學" (二)交通方法: . 於 edu.mediatagtw.com -

#56.蘆洲區租屋 - 591房屋交易網

3房/27坪易居蘆洲區-光華路. 距三民高中站735公尺. 38,000元/月 · 優選好屋. 整層住家寶石典藏家三房2廳2衛、近佳瑪商圈、學區. 屋主直租; 近捷運; 新上架; 有電梯 ... 於 rent.591.com.tw -

#57.新北市立三民高級中學社團活動組

日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 於 www.smsh.ntpc.edu.tw -

#58.藝術教育貢獻獎- 獲獎資料

01新北市三民高中-承辦新北市教育局局務會議 02新北市三民高中-辦理新北市藝術教育月_美力活動 03新北市三民高中-學生設計蘆洲桌遊與國小生 ... 於 web.arte.gov.tw