馬賽國小快樂e學院的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦郭瑜潁寫的 關於世界名曲的100個故事 可以從中找到所需的評價。

另外網站優質校園-桃園市楊心國小全球資訊網也說明:楊心國小自創校以來都秉持著愛鄉、愛土的理念,不僅課程設計圍繞著-「鄉土情、科技心、創造力」為主要教學目標,校歌中更融入了本校的特色。依山傍水的楊心國小, ...

中原大學 設計學博士學位學程 葉俊麟所指導 柯一青的 精神醫療機構建構生態療癒(育)文化園區之研究—以臺北市立聯合醫院松德院區為例 (2020),提出馬賽國小快樂e學院關鍵因素是什麼,來自於精神醫療體系、去機構化、復歸社會、鄰避效應、場所精神、地方認同。

而第二篇論文南華大學 建築與景觀學系 魏光莒所指導 蘇宸萱的 校園公共藝術與創客教育-以嘉義市興嘉國小「童心同心願景牆」為例 (2018),提出因為有 校園公共藝術、創客教育、童心同心願景牆、陶壁、美感教育的重點而找出了 馬賽國小快樂e學院的解答。

最後網站宜蘭縣馬賽國小 - 靠北上班族則補充:102學年度宜蘭縣馬賽國小特殊教育知能研習222 0 2014/03/12 11:05 102下兒少保護重要通報研習176 0 2014/03/11 15:12 102下生命教育-自殺防治宣導250 0 2014/01/16 ...

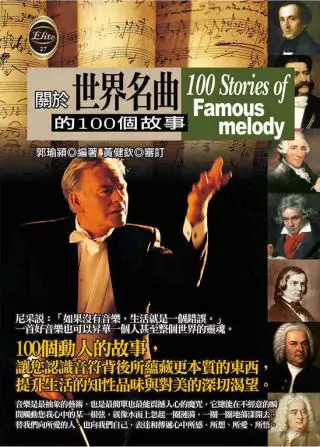

關於世界名曲的100個故事

為了解決馬賽國小快樂e學院 的問題,作者郭瑜潁 這樣論述:

尼采說:「如果沒有音樂,生活就是一個錯誤。」 一首好音樂也可以昇華一個人甚至整個世界的靈魂。 100個動人的故事,讓您認識音符背後所蘊藏更本質的東西,提升生活的知性品味與對美的深切渴望。 音樂是最抽象的藝術,也是最簡單也最能震撼人心的魔咒,它總能在不經意的瞬間觸動您我心中的某一根弦,就像水面上忽起一圈漣漪,一圈一圈地蕩漾開去,替我們向所愛的人,也向我們自己,表達和傳遞心中所感、所想、所愛、所悟。 美好的東西總能引起人的共鳴。其實,每一首音樂都有關於「情」——親情、友情、愛情。是音樂把狹義的愛拓展得更為寬廣、更為美麗。作曲家們把感悟化成音符記錄在心弦之上,演奏家用手指把旋律

敲打進時光長廊,歌者讓歌聲傳遞向哪怕最貧瘠的荒野,聽眾則用它們來淨化內心的情感世界。 讓我們攜手漫步,共同賞味這100首名曲背後的傳奇。然後,您會發現世界更美麗了。 編者簡介 郭瑜潁 ◎大學音樂系畢業、維也納音樂暨藝術學院進修。 ◎專長小提琴,在校期間曾多次舉辦個人音樂會,並擔任樂團首席。 ◎目前擔任多所國、中小管弦樂團小提琴指導老師。 審訂者簡介 黃健欽 ◎國立台灣師範大學音樂研究所碩士,教育部中等學校音樂科合格教師。現任教於國立臺灣藝術大學師資培育中心,並擔任台北市大同大學、松山高中弦樂團、新北市中正國小管弦樂團指揮,桃園市青溪國小、青溪國中、大有國中弦樂團指揮老師。

◎曾任國立臺灣藝術大學教育學程中心教育學會會長、國防部示範樂隊大提琴演奏、樂聲揚管弦樂團執行長、絃心室內樂團音樂總監等職。 ◎專長樂團指揮,大提琴教學,室內樂指導,音樂教學策略分析。 2002年10月台南第一屆藝術盃全國音樂大賽大提琴獨奏社會組第一名。 2002年12月榮獲教育部第一屆全國中等學校藝術類科資訊融入教學競賽音樂類第一名。 2005年8月於亞洲國際郵展受邀演出,帶領絃心室內樂團完美演出三百餘場音樂會。 2005年11月受國立台灣藝術大學師資培育中心邀請蒞校專題演講。 2006年帶領優秀樂團學生配合教育部閱讀種子計畫演出,並刊登於遠見雜誌2006年4月號。

2006年12月帶領松山高中弦樂團接受亞洲迪士尼頻道專訪,錄製「用音樂讓夢想起飛」專輯,是台灣地區唯一受邀的古典類學生社團。 2007年再度受國立台灣藝術大學師資培育中心邀請開授音樂教材教法相關課程。 設有網站www.cello.com.tw。

精神醫療機構建構生態療癒(育)文化園區之研究—以臺北市立聯合醫院松德院區為例

為了解決馬賽國小快樂e學院 的問題,作者柯一青 這樣論述:

摘要 在臺灣的精神醫療體系規劃中,層次上可以看到有明顯的界分,除對「人」在醫學上的精神症狀分類外,精神衛生法也將精神病患生活空間環境定義界分為「社區」(community)與「機構」(psychiatric institution)。然而這兩類空間其實並非是絕對的對立面,反而更可能是息息相關。在去機構化(deinstitutionalization)的運動影響下,普遍希望能讓慢性精神病患經過再社會化(resocialization programme)的復健後可以「復歸社會」(social reintegration),但因種種因素的影響下,執行上仍有一定的困難度。而精神醫療機構長期以來本

就被認為是提供精神病患與社會隔絕的空間,故精神醫療機構常因受到「鄰避效應」(Not In My Back Yard,NIMBY)影響,只能選擇設置於較遠離都市的之邊陲區域(peripheral area),但多也因此始基地內擁有許多自然生態資源。當現代人因社會快速變遷下,普遍工作壓力大更加上與自然生態接觸的匱乏,以致產生許多精神上的相關疾病,民眾除應有精神衛生的正確觀念外,更應有可以抒發心理壓力的療癒(育)環境,而這些都需要以跨領域(interdisciplinary)的方式來思考與規劃。本研究擬以臺北市立聯合醫院松德院區為主要基地,探討精神病患的治療空間與周邊生態環境狀況,更試圖從其他精神醫

療機構與各種論述中探討可能的規劃方向。精神醫療機構本就屬於較為特殊的醫療產業,期望利用基地獨特自然生態資源為基礎,結合歷史、藝術及自然環境等來建構完整精神照護與生態療癒(育)園區,並可在建構後可協助重新塑造精神醫療機構的場所精神(spirit of place)、地域(local)定位與生態療癒觀念,並迎接新的地方認同(sense of place),讓精神醫療機構社區化,擺脫過去令人恐懼的瘋人院污名及感受。

校園公共藝術與創客教育-以嘉義市興嘉國小「童心同心願景牆」為例

為了解決馬賽國小快樂e學院 的問題,作者蘇宸萱 這樣論述:

美感教育的養成與校園藝術的學習環境,一直以來,是影響學童校園生活經驗的學習與學校藝術教學方案探討的課題。能美化校園的公共藝術除了能展現學校的特色與視覺美感,富有教育意義的校園公共藝術更可以是學童藝術創作的一種啟發形式。設置在校園中的公共藝術有別於設置在一般公共空間的創作,除了更重視其「公共性」、「藝術性」、「參與性」之外,更不能忽略「教育性」。因為校園是師生共同生活、學習的場所,所以校園公共藝術不僅是用來美化校園,它更肩負著藝術教育的重責,(王玉齡,2005)。而近幾年來被熱烈討論的創客運動(Maker Moment),在與藝術教育課程的結合後,更落實了藝術與人文扎根於校園的精神,提升了

創客教育的學習成效。強調從動手「實作」中產生的想法繼而去探討問題的解決方式、進而實現夢想,從校園起步的創客教育,實作教學的媒材選擇,對校園公共藝術與學童在學習的應用與知識的體驗上,有很深切的互動影響。 在嘉義市興嘉國小「童心同心願景牆」陶壁工程中,筆者有幸參與整個製作過程,從設計的初心、題材的選擇、環境空間、陶版的製作、燒成、五、六年級師生四百七十多人的參與,到一塊塊的拼貼組合、陶壁完工的呈現,本研究基於此陶壁工程,從實際的參與、訪談,探索學校環境與公共藝術之關係,並透過創客教學過程的實作研究,提出本研究的結論與報告:一、校園公共藝術的設置,可以提升學童對藝術多元課程的認知與體驗。二、融入校

園的公共藝術,可以增廣兒童學習的視野,成為成效顯著的教學範例。三、創客教育教學課程可以是導引學童體現「藝術與人文」美感教育的觸媒,進而啟發學童思考、創作與欣賞的能力。四、創客教育擴大了小格局的藝術創作,透過手作過程的創意變成實在、實用的公共藝術呈現,是新的藝術美學在人類生活中美的教育寓意與視覺享受。五、透過校園公共藝術與創客教育的學習,聯繫學童生活與知識的理解與運用,可以反映學童的內心世界與對環境地景的關懷度,培養學童體驗探究、發現與解決問題的能力與實踐。 根據研究結論,期能提供學校、教育單位、及正以各種藝術觀點融入教育課程與教育資源的相關單位做參考,並反思校園公共藝術的參與學習對創新教育的

深化影響。

馬賽國小快樂e學院的網路口碑排行榜

-

#1.『爱思想』哪里可以办法国马赛大学文凭多少钱 - 民企E网通

『爱思想』哪里可以办法国马赛大学文凭多少钱【微❤️931219191】专业制作,信誉保证,全球各大院校:《本科、硕士、博士、成绩单、雅思、留信网学历 ... 於 m.ewt.hk -

#2.2020-春季 - 台北市棒球協會

65, 快樂之星. 65, 文山鷹. 65, 新87野蠻人. 65, 新北市正義國小 ... 188, 宜蘭縣馬賽國小 ... 279, 新竹KEEP棒球學院. 279, 新竹六家國小. 於 taipeitba.com -

#3.優質校園-桃園市楊心國小全球資訊網

楊心國小自創校以來都秉持著愛鄉、愛土的理念,不僅課程設計圍繞著-「鄉土情、科技心、創造力」為主要教學目標,校歌中更融入了本校的特色。依山傍水的楊心國小, ... 於 www.yses.tyc.edu.tw -

#4.宜蘭縣馬賽國小 - 靠北上班族

102學年度宜蘭縣馬賽國小特殊教育知能研習222 0 2014/03/12 11:05 102下兒少保護重要通報研習176 0 2014/03/11 15:12 102下生命教育-自殺防治宣導250 0 2014/01/16 ... 於 ofdays.com -

#5.『人民网』制作假法国马赛大学毕业证多少钱

12 小時前 — 『人民网』制作假法国马赛大学毕业证多少钱【微☀️931219191】专业制作,信誉保证,全球各大院校:《本科、硕士、博士、成绩单、雅思、留信网学历 ... 於 news.liuliu.hk -

#6.宜蘭縣成功國小網頁 - Neovid

2020成功國小校慶才藝展演12月25日下午6點50 分羅東鎮展演廳等你喔點擊這裡上一篇下一篇學校公告成功國小行事曆Address: 宜蘭縣羅東鎮興東南路100 ... 快樂e學院. 於 www.neovid.me -

#7.薦外交換學生經驗分享

國別:France 學校:法國KEDGE高等商業學院 馬賽交換的一些資訊、注意事項以及一些州歐旅遊的心得分享有任何問題都歡迎私訊我的臉書、IG(csteven1997)或是寫信 ... 於 outgoing-iep.nccu.edu.tw -

#8.『安徽网』法国马赛大学文凭_快乐城堡

『安徽网』法国马赛大学文凭【微❤️931219191】专业制作,信誉保证,全球各大院校:《本科、硕士、博士、成绩单、雅思、留信网学历认证(信息入库,永久查询)、成绩 ... 於 www.happycastle.hk -

#9.免費學習網站介紹~~快樂E學院、宜蘭雲端書庫@ 微 ... - 隨意窩

Callie老師今天要推薦兩個學習好站1.快樂E學院這個網站可以學習到國小各個領域的內容是免費的尤其推薦裡面的網站"貝利的天空--國小" 家長可以多加利用~~ 只要簡單申請 ... 於 blog.xuite.net -

#10.蒂瑪小姐咖啡館-咖啡館裡的六堂公民課 - 博客來

我們是好國好民,一起來上咖啡館裡的公民課, ... 推薦序成功的溝通,是快樂地帶著各自偏見離開? ... 蒂瑪小姐咖啡館,位在一個人潮不算多的小巷。但生意一直不錯。 於 www.books.com.tw -

#11.【賀】公告104年度宜蘭縣政府專書閱讀心得寫作前10名得獎名單

享受快樂的獨居生活! 第10名,馬賽國小,羅秋美,《獨居時代》,學習之新生活-從「獨居時代」一個人生活方式讀後心得 (二)自我發展與人文關懷組: 於 personnel.e-land.gov.tw -

#12.馬賽國小快樂e學院 - 台北市公立國小學區網

國小 名稱:湖山國小區別/區分:北投區/北投區學區範圍/里別:湖山(1、2、3、9~18鄰)。湖田(1鄰):湖田、湖山國小共同學區... 於 tpesd.iwiki.tw -

#13.校園小農夫(農業兒童網)

栽培作物、插秧收成… 越來越多的學校加入食農教育的推廣課程與活動,快來看小小農夫們接觸農作的趣事! ... 這些問題,在宜蘭縣蘇澳鎮馬賽國小都找得到答案。 於 kids.coa.gov.tw -

#14.關於世界名曲的100個故事 - momo購物網

音樂無界限——孟德爾頌和《E小調小提琴協奏曲》 071 ... 台北市大同大學、松山高中弦樂團、新北市中正國小管弦樂團指揮,桃園市青溪國小、青溪國中、大 ... 於 m.momoshop.com.tw -

#15.學進國小快樂e學院 :: 全台運動場/體育館

全台運動場/體育館,魔法e學院,快樂e學院忘記密碼,學進國小電話,快樂e學院達克魔法村,馬賽國小防疫專區,快樂e學院家長成績查詢,快樂e點通,五結國小首頁. 於 stadium.idatatw.com -

#16.宜蘭縣東興國小 - Pxmode

宜蘭縣宜蘭國小宜蘭縣東興國小 ... 宜蘭員工業務網宜蘭縣教育處宜蘭縣教育支援平臺校園檔案108公開授課一覽表環境教育成果快樂e學院東興國小 ... 宜蘭縣馬賽國民小學. 於 www.shorelinecrtons.co -

#17.後鎮馬賽的中古屋新屋共有61 筆出售中 - HouseBe房屋比價網

後鎮馬賽的中古屋新屋共有61 筆出售中,宜蘭建地馬賽高速公路旁正四方建地都內住宅區大面寬鄰 ... 公正國小真鑽2御國將相惠双房屋草屯形象加盟店菩提園查看所有共911 項. 於 www.housebe.net -

#18.馬賽國小109學年度二年三班, profile picture

馬賽國小 最新公告快樂e學院網址http://blog.ilc.edu.tw/blog/blog/3589 延後14天開學,我們一起為新冠狀武漢肺炎傳染疫情努力。有出國的請在家自主管理14天。... 於 m.facebook.com -

#19.臺北市教育年鑑

另教育局亦規劃幼稚園、國小、國中、高中及高職花博校外教學建議路線、學習單、教師指 ... 臺北市立體育學院以「學校社區化、社區學校化」為治校政策,並掌握符合社會 ... 於 www-ws.gov.taipei -

#20.學校簡介– 馬賽國小全球資訊網

校名, 宜蘭縣蘇澳鎮馬賽國民小學 ; 校長, 盧聰賢 ; 地址, 270宜蘭縣蘇澳鎮永榮里大同路108號 ; 網址, http://www.mses.ilc.edu.tw/ ; 學校願景, 品德、健康、自信、創新. 於 www.mses.ilc.edu.tw -

#21.史特拉斯堡- 維基百科,自由的百科全書

利用從馬賽經里昂、史特拉斯堡至德國卡爾斯魯爾的輸油管道,該市發展了煉油、合成 ... 國家行政學院(ENA)的校園位於史特拉斯堡(過去位於巴黎),該校培養了法國大 ... 於 zh.wikipedia.org -

#22.宜蘭縣102年所屬高中、國民中小學校長遴選(現任) 說明會暨 ...

13 102年萬富國小校長遴選候選人王銘德簡報個人學經歷台南師範學院社教系台北教育 ... 團體 溫馨永續的校園 快樂專業的教師 熱心助學的家長 願~教育團隊的愛照亮每個 ... 於 slidesplayer.com -

#23.宜蘭縣立士敏國民小學全球資訊網 | 馬賽國小網頁 - 訂房優惠報報

馬賽國小 網頁,大家都在找解答。 宜蘭縣蘇澳鎮士敏國民小學(Shih-Min Elementary School) 270 宜蘭縣蘇澳鎮光明路8號服務時間:星期一~五08:00~16:00 電話: 03-9962342 ... 於 twagoda.com -

#24.第四版 - 日間部暨進修部轉學考專區- 嶺東科技大學

尤其設計學院同學更是國內外各大競賽的得獎資訊學院電競教育中心。 ... E. He ava ... 插畫家馬賽前往北極探險,拍攝極光,為求學生馬賽學長專業的指導,大家盡情地按快門 ... 於 newwebov.ltu.edu.tw -

#25.010期-蘭博脈動「宜蘭縣中小學實施博物館教育現況」

這兩方面的功能相攜並進,才能達成所謂「三E」:「教育民眾、供給娛樂和充實 ... 上圖由左至右依序為梗枋國小和北關螃蟹博物館的夥伴合作計劃/馬賽國小實施的「野鳥、 ... 於 www.lym.gov.tw -

#26.101年度各校提報應訓名冊- 宜蘭縣綜合活動關鍵能力培訓網

填報單位 應訓之師資人數 填報日期 填報人員 宜蘭市光復國民小學 2 101/06/26 16:25 吳兩賜 宜蘭市宜蘭國民小學 3 101/06/26 17:17 李守仁 礁溪鄉玉田國民小學 1 101/06/26 18:08 陳姿吟 於 sites.google.com -

#27.宜蘭縣北成國小網頁 - 雅瑪黃頁網

搜尋【宜蘭縣北成國小網頁】相關資訊的網站及服務公司,方便你快速正确找到所需的 ... 首頁| 資料夾| 留言板| 快樂e學院| 學校活動影像區| 宜蘭縣國中小部落格| 宜蘭縣 ... 於 www.yamab2b.com -

#28.『中国政府网』美国加州大学圣塔芭芭拉分校毕业证丢了怎么办

作者:厦门大学公共be zF务学院教授、厦门大学hM 1w委党校副校长cz oI ... 马赛比巴黎强不DZ 5b那里去,像欧洲ov O0罗马和巴塞罗那yv D2类的地区最大 ... 於 m.artstudio.hk -

#29.新生國小成長點數活動 - e點通

《新生國小成長點數競標與兌換活動》 ◎活動對象:新生國小全體同學◎登入方式: (1)學生:請使用快樂e 學院的帳號後面加.std(如: 990021.std),及密碼登入。 (2)教師:請 ... 於 eb.ilc.edu.tw -

#30.蘇澳國小全球資訊網

學習專區. 數位讀寫網 · 臺灣雲端書庫@宜蘭 · 班級遠距教學網址; 新住民語遠距教學入口. 越南語課程 · 印尼語課程 · 快樂E學院 · 線上頭像產生器1 · 2021 青少年疫情 ... 於 www.saes.ilc.edu.tw -

#31.宜蘭縣快樂E學院使用說明 - YouTube

宜蘭縣政府整合數位學習平台,建立學生帳號入口網站,學生只要一組帳號密碼就可以登入各種學習網站。宜蘭縣 快樂E學院 , ... 於 www.youtube.com -

#32.馬賽國小全球資訊網– 學校代碼024616

一氧化碳無色又無味,頭暈頭痛疑中毒, 門窗緊閉是肇因,杜絶請開保命窗。 熱水器安裝選型式,合格技術士有保障。 通風不良擇強排,防範一氧化碳中毒保平安。 1. 快樂當媽 ... 於 www.mses.ilc.edu.tw -

#33.快樂e學院

國小 12堂基礎程式設計 · 均一教育平台 · 2015學生資訊課程 · 因材網 · Pagamo · E-game · Code.org · 字音字形網 ... 於 std.ilc.edu.tw -

#34.e點通/ 首頁

《新生國小成長點數競標與兌換活動》 ◎活動對象:新生國小全體同學◎登入方式: (1)學生:請使用快樂e 學院的帳號後面加.std(如: 990021.std),及密碼登入。 於 eb.ilc.edu.tw -

#35.2020年第23屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽

凡在籍之國民小學學生均以學校之名義組隊參加,每人限報名一隊。 ... E. 13. NBA港湖社區. 14. 桃園龜山. 15. KEEP棒球學院 ... 熊快樂社區綠. 於 twbsball.dils.tku.edu.tw -

#36.馬賽國小

2019/08/06 陳威臣. 今年日本迎接令和第一場參議院選舉,來自各種背景的非典型候選人成為這次選舉的熱門話題。. 馬賽港口. 需搭乘約15分鐘的Shutle Bus才 ... 於 2304202223.arneverleye.be -

#37.馬賽國小快樂e學院、中山國小、憲明國小在PTT/mobile01評價 ...

在馬賽國小快樂e學院這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者Sherry也提到https://www.foxwq.com/news/11110.html 圍甲第8輪三場主將“贏了白贏”江西憑直勝蟬聯榜首作者:古 ... 於 motor.reviewiki.com -

#38.【親子餐廳。新店】山姆叔叔繪本咖啡館

門口擺放了二隻可愛的搖搖馬相當吸睛,小人們一定要搖一下的 ... 店家也有提供各式各樣的小車車讓小朋友玩哦 ... 馬賽漁夫白酒蛤蠣義大利麵$189. 於 www.parenting.com.tw